人的資本経営を進める上で、重要な要素とされる多様性。しかしその推進をトップダウンで唐突に図ろうとしても、形骸化するのは目に見える。どのような働きかけをすれば、従業員の当事者意識を醸成できるのだろうか。

| DATA | |

|---|---|

| 設立年 | 2012年7月 |

| 従業員数 | 916人(2022年6月末時点、連結会社の総数) |

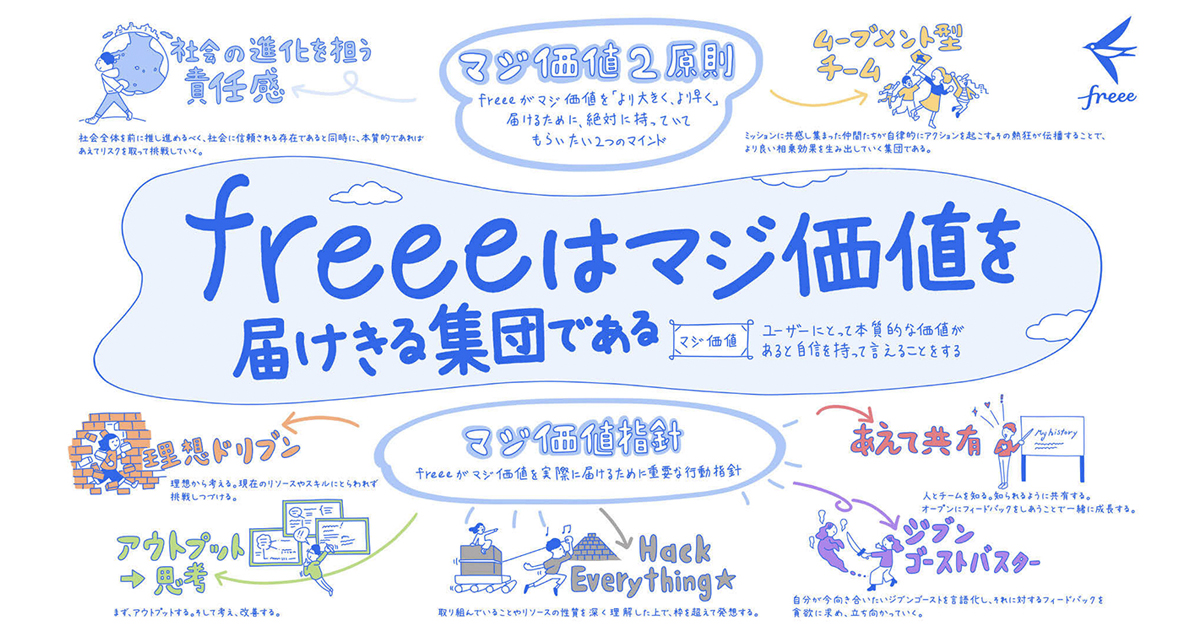

「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに、会計ソフトをはじめとした統合型クラウドERPを開発・提供しているfreee。サービスの提供により「だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォーム。」をビジョンに掲げる。そこで社内の従業員が「自由に自然体で」自らの能力を最大限発揮できるような環境づくりを重視し、DEI(Diversity/Equity&Inclusion)の推進に注力している。

性的少数者が働きやすい社内規程の整備などは2016年ごろから行ってきていたが、組織の拡大に合わせて2018年2月にダイバーシティ推進室を設置。さらに、2022年からはCCO(Chief Culture Officer)の辻本祐佳氏が「従業員が自分の属性を意識する必要のない環境づくり」を始動した。現在は「組織のジェンダーギャップの解消」を掲げ、従業員向けのトークイベントなどの開催で、DEI推進の土台づくりを推進している。

freeeのコーポレートページに記載された「DEIへの取り組み」。ミッションと紐づけることで、従業員の共感を深めてきた。

ともに働きたい人を明文化

「ミッションやバリューに対する共感度が高い当社ではもともと『多様な人材が活躍することを歓迎する』社風がありました」と辻本氏は振り返る。

同社のミッションを実現させる上で重要となる「『スモールビジネス』の創出」には、多様な価値観や生き方が受け入れられる土壌づくりが欠かせない。そうした背景があったことで「当社自体が、組織としてDEIを大切にすることが、『だれもが自然体で働ける』世界につながる」という考えが従業員の中にも広まっていた。

また、社内で広く認知されている「価値基準」のひとつである「あえて、共有する」こともその推進に影響している。つまり、「人とチームを知り、知られるように共有することでともに成長する」といった価値観が形成されており、マイノリティである当事者が自らのことをオープンに話しやすい土壌があったのだ。こうした経緯から、2016年ごろより「性的少数者が働きやすい職場環境づくり」として同性パートナーがいる従業員の在籍を前提に、就業規則の作成などに着手していった。

そして2018年2月、freeeが450人以上の組織規模になったタイミングで「ダイバーシティ推進室」を設置。LGBTQ+だけではなく「すべてのfreeers(同社の従業員)が自分らしく、最大のパフォーマンスを発揮できる組織へ。」を掲げ、さまざまな施策を推進してきた。インターンやアルバイトを含む全従業員へ向けたダイバーシティ研修の実施や、相談窓口の設置に加え、身体障がい者などへの「サービスの利用しやすさ」に配慮した「アクセシビリティ」施策なども実施している。

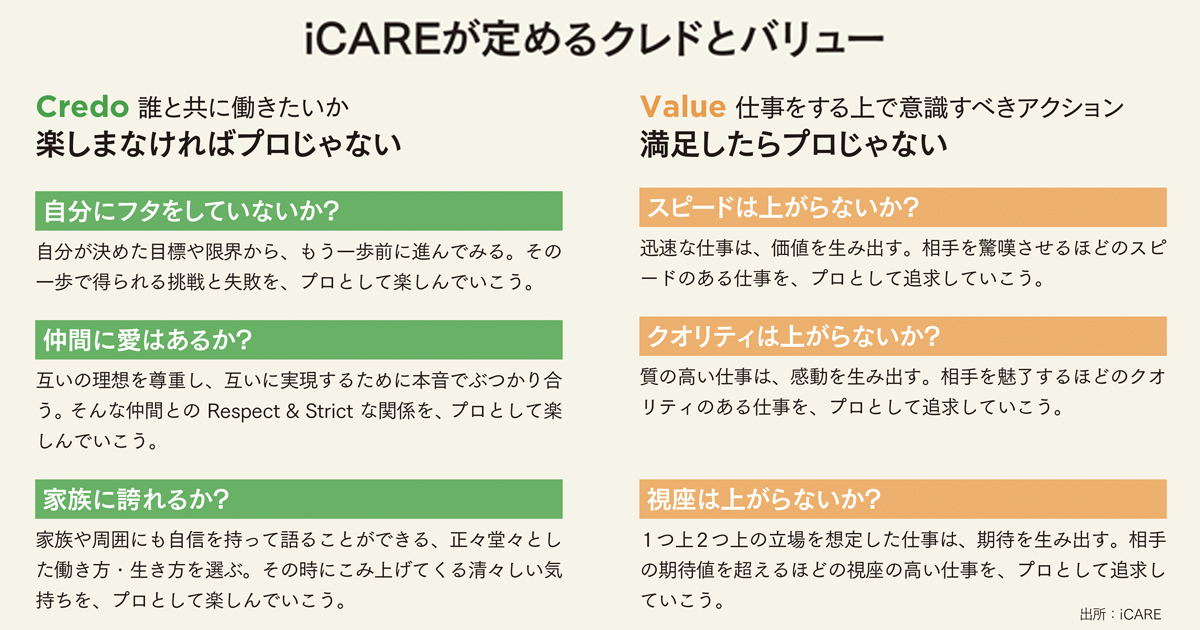

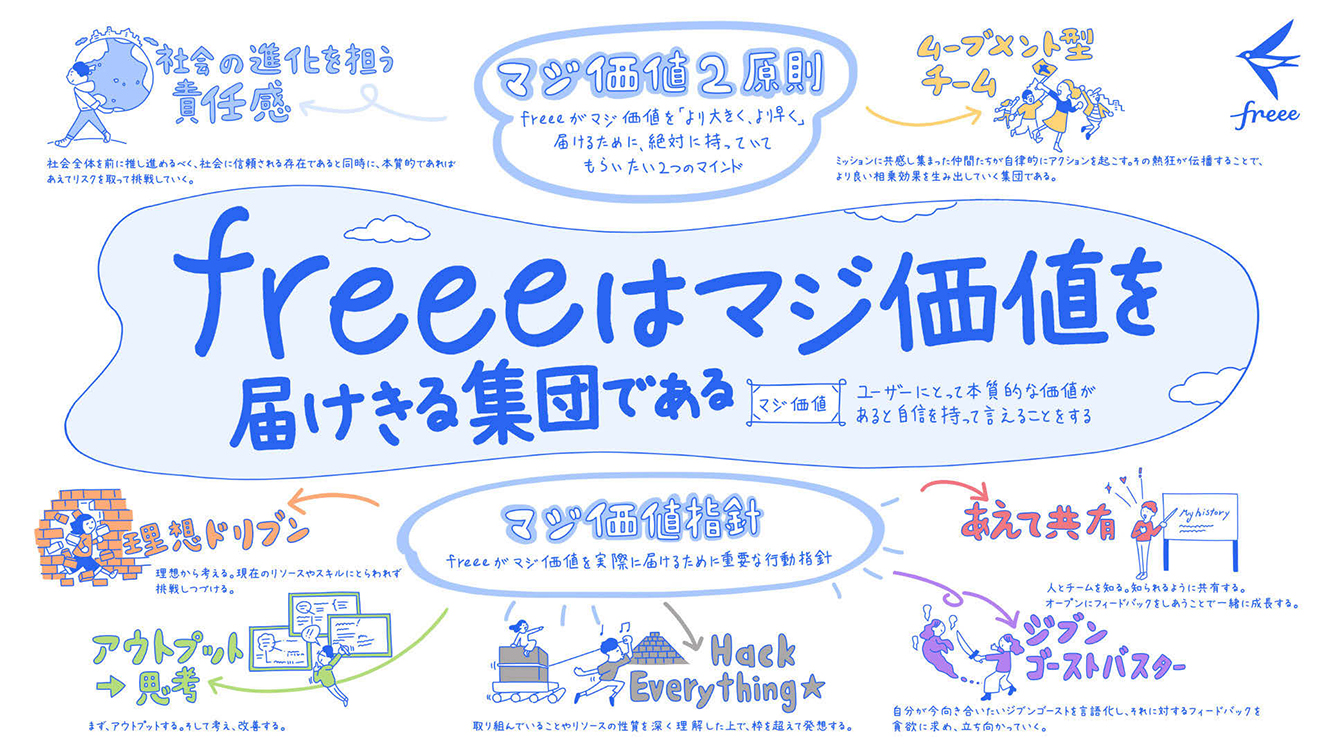

freeeで重視されている「価値基準」。手書き文字やイラストを交え伝えている。「あえて、共有する」文化により、DEIが自然と醸成されている側面もあったという。

出所:freee

無意識に広がっていたギャップ

こうした中、2020年の11月より「社内のジェンダーギャップの解消」を掲げた働きかけを始動したのが、辻本氏だ。

辻本氏はこれまで、同社の組織カルチャーづくりに従事してきたが、従業員が「自身の属性を意識する必要のない環境をつくること」を自身のミッションとして改めて設定。そのきっかけは社内で感じた「認知されていないジェンダーギャップ」の存在だった。

「当社ではこれまで、性的マイノリティや身体障がい者へ配慮する社内施策や事例を積み重ねていた一方で、従業員の多くが『自社はフラットな組織』だと自負していたため、『ジェンダーギャップ』にあえ...