昨今、持続的な成長のために求められる「人的資本経営」。従業員に投資することで企業価値を高める経営手法だが、この実現には制度の拡充に加え、従業員エンゲージメント(貢献意欲)を高める社内コミュニケーション施策も重要となる。

「人的資本」に関わるコミュニケーションを語る上で、まず「人的資本」の定義に立ち戻りたい。

国内において人的資本経営が注目されるきっかけになったといわれる「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書(通称、「人材版伊藤レポート」)」では、人が持つ能力やスキルを「人的資本」、すなわち「企業価値創造の源泉」と定めている。技術革新に伴い、企業の「競争優位の源泉」やイノベーション、さらに持続的な価値向上の推進力が、人的資本をはじめとした「無形資産」に移行している昨今。経営者、投資家、従業員などのステークホルダー間の相互理解を深めるために「人的資本の可視化」が不可欠となっている。

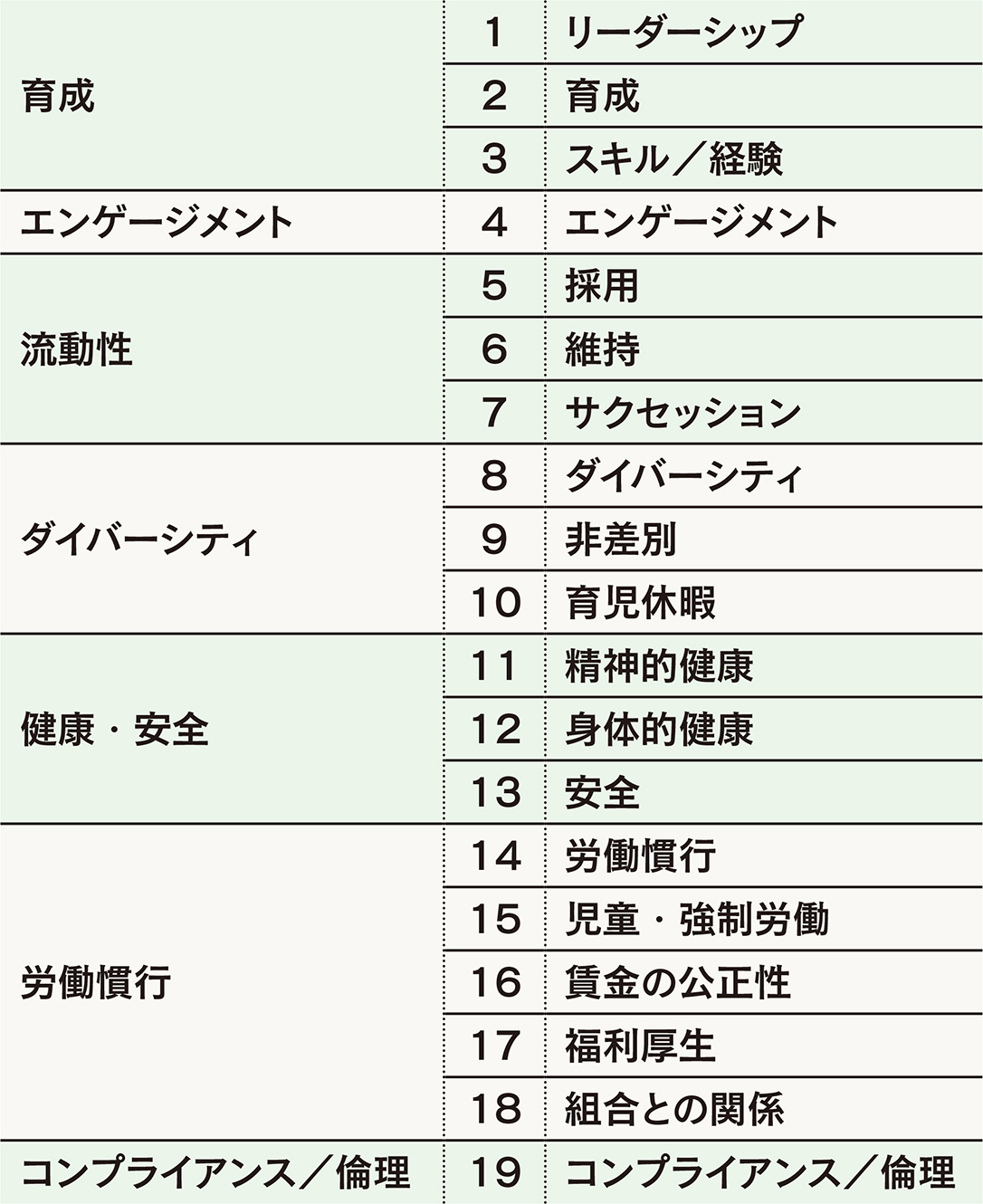

開示すべき19の項目

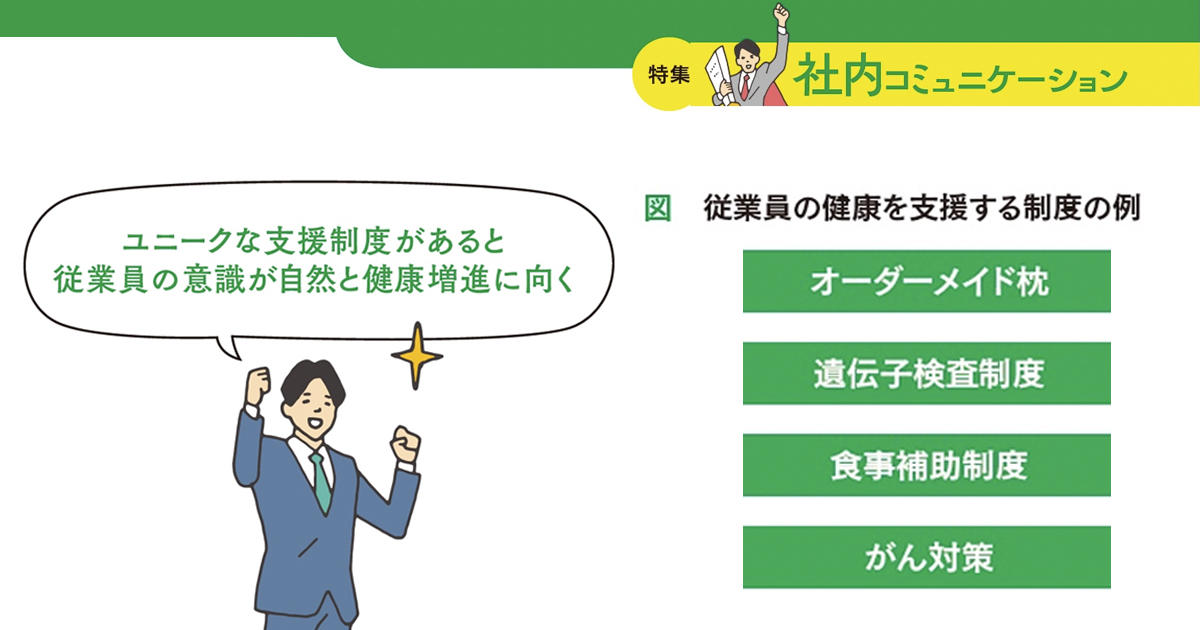

国際的な規定においては、2018年12月に「ISO 30414」が策定された。日本でも、2022年8月に内閣官房が「人的資本可視化指針」を公表。本指針では、「育成」「エンゲージメント」「流動性」「ダイバーシティ」「健康・安全」「労働慣行」「コンプライアンス/倫理」からなる計19項目についての開示を推奨している。(図1)。

出所:内閣官房「人的資本可視化指針」

また、「人的資本」に関する情報開示で企業が留意すべき点は2点挙げられている。1点目は、人的資本に関する表現において「企業の独自性」と投資家にとっての「比較可能性」のバランスを確保した開示事項であること。そして2点目は、投資家からの評価を得ることを企図する「価値向上」と、ネガティブな評価を回避する観点から必要な「リスク」に関する開示を明確にすることだ。

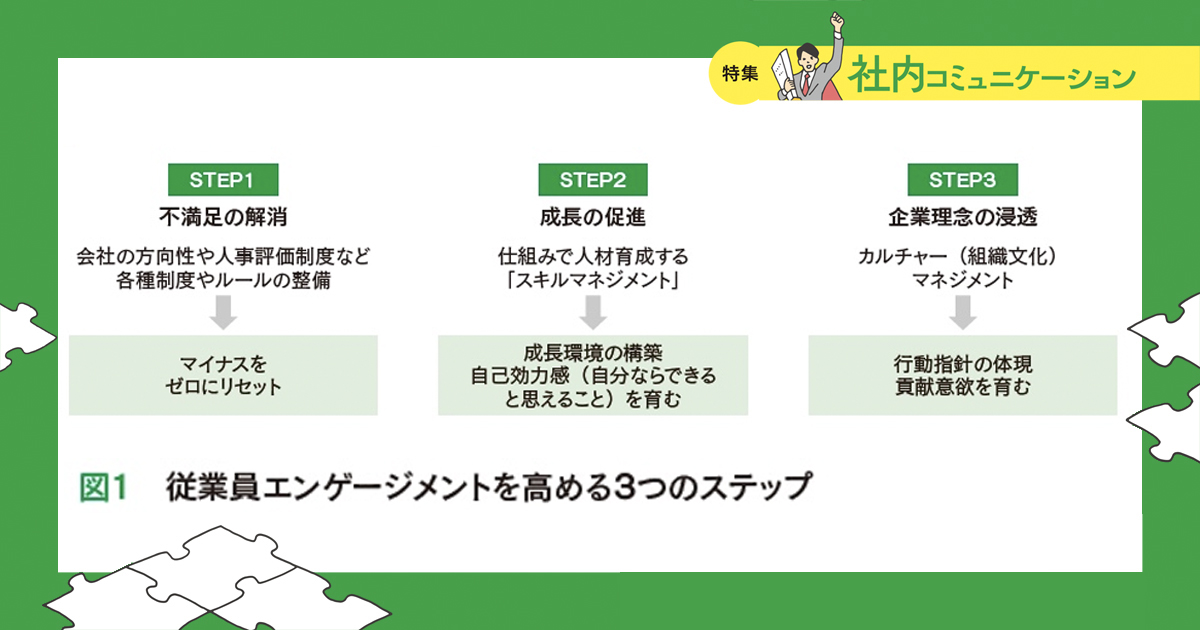

これらの人的資本の開示と実践において、重視される要素のひとつが「従業員エンゲージメント」だ。従業員の会社への貢献度や理解度を表す言葉だが、この向上に広報担当者の社内コミュニケーションが貢献できると言えるのだ。

企業と個人のパーパス一致を

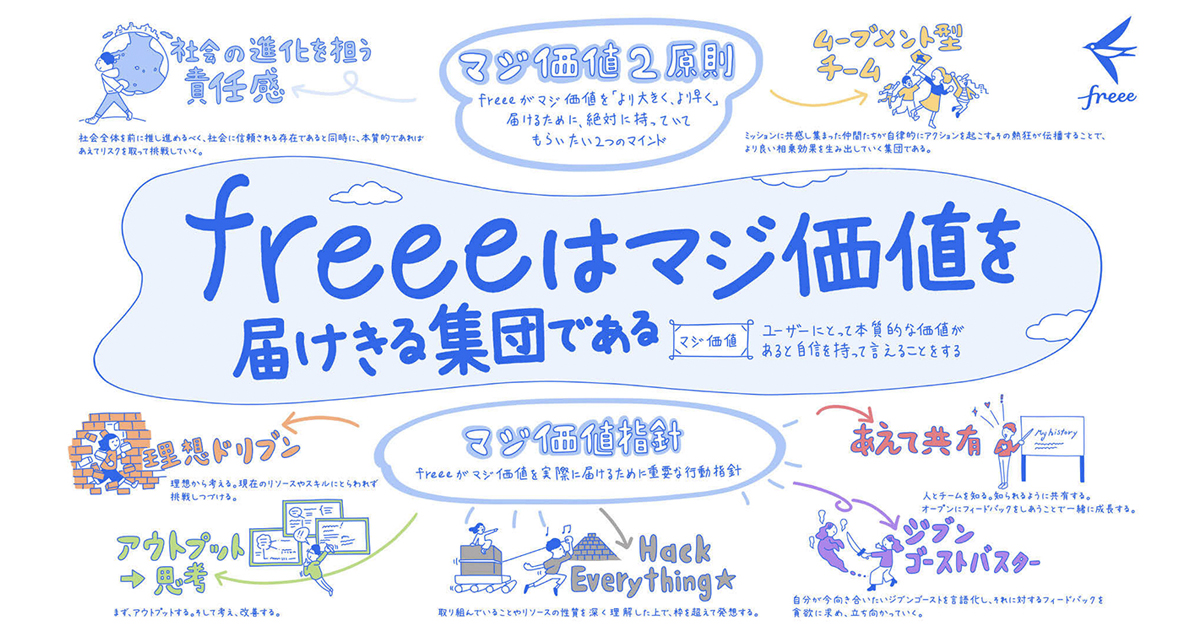

では、「従業員エンゲージメント」を高めるとどのような好影響があるのか。企業の進むべき方向性(パーパス、経営戦略など)に共感・熱狂する従業員が増えるため、業務に対する貢献意欲が高まり、事業の持続的な成長につながる。つまり「企業のパーパスと個々の従業員のパーパスをいかに一致させるか」は企業価値向上の成否を分けるカギと言っても過言ではない。その過程において社内コミュニケーションが果たすべき役割は非常に大きいのだ。

そこで、人的資本経営における社内コミュニケーションのポイントとして「取り除くべき3つの壁」と「構築すべき3つの仕組み」を以下に示す。

「取り除くべき3つの壁」

❶ 「役割分担」の壁

制度・仕組みをつくる部門と情報を伝達する部門(広報部門)が異なる場合が多いため、部門の垣根を取っ払った協力体制が欠かせない。

❷ 社内アナウンスの「タイミング」の壁

制度の「策定後」に社内に共有すると、従業員の共感や自分ごと化に至らない場合が多い。「策定過程」から従業員を巻き込むことが制度の効率的な社内浸透につながる。

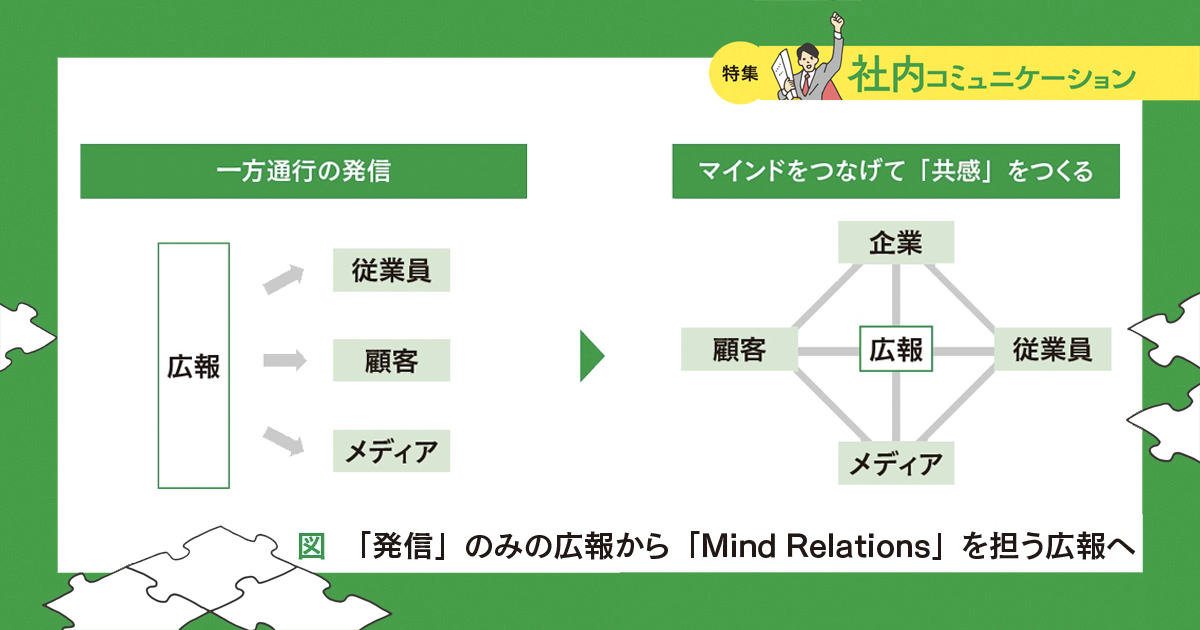

❸ 「社内・社外コミュニケーション」の壁

社外向け広報と社内向け広報を分担している企業もあるが、「人的資本情報」においては、ストーリー性のある社内施策が求められるため、連携体制が肝となる。

「構築すべき3つの仕組み」

❶ 「経営トップ5Cと密接に連携できる」仕組み

企業の「パーパス」をなど、経営トップが決定したことを広報部門が伝えるケースが多々ある。密接な連携体制の構築が、最適な施策実施において重要となる。

❷ 「コミュニケーションの効果を測定する」仕組み

「目指すべき姿」と「現在の姿」を把握し、そのギャップを定量的に把握できる仕組みを構築し、検証・改善のPDCAサイクルを回すことが「人的資本」の向上に直結する。

❸ 「従業員のパーパスを可視化できる」仕組み

「人的資本経営」においては「企業パーパスと従業員パーパスの一致」が重要のため、「従業員のパーパス」を常に可視化できる体制・ツールの選択、場の整備が必要である。

図2 人的資本経営のための社内コミュュニケーションのポイント

トップの言葉が伝わる場づくり

1つ目の壁は、制度・仕組みをつくる部門(経営企画部、人事部など)と情報を伝達する部門(広報部)という明確な「役割分担の壁」である。人的資本経営においては企業理念、企業の存在意義(パーパス)などが重要なコミュニケーションテーマとなり、それらを従業員に深く・広く浸透させ、企業文化として定着させることが求められる。そこで広報担当者に求められる役割のひとつに...