メディア研究などを行っている大学のゼミを訪問するこのコーナー。

今回は関西学院大学の石田祐研究室です。

石田祐研究室のメンバー

| DATA | |

|---|---|

| 設立 | 2023年 |

| 学生数 | 3年生11人、大学院生1人 |

関西学院大学人間福祉学部では、SDGsの17目標のように、「人間」とその生活環境としての「社会」、その両者の「交互作用」に関わる諸問題に対してソリューションを提供。質の高い生活とより良い社会の実現に貢献するために「3つのC」(豊かな「人への思いやり(compassion)」、柔軟で包括的な「幅広い視野(comprehensiveness)」、さまざまな社会福祉学的あるいは健康科学的な課題に対してソリューションを導き出す「高度な問題解決能力(competence)」)を育むことを目指している。

課題をデータ検証し、相手の理解を得る

石田祐研究室のテーマは、非営利経済・非営利組織マネジメント。社会に貢献する人としての成長を、集団コミュニケーションの中で確立することを目標とする。実際に地域で活動する企業やNPOへインタビューをしたり、NPOのリーダーに演習を依頼し、活動や議論を行ったりもしている。

研究の目的は、自身が問題と感じる社会課題を理論的に捉えてデータを使って検証し、相手の理解が得られるような説得的コミュニケーションにチャレンジすること。その過程で学びや分析の「型」を覚え、人生で生じるあらゆる課題に対処できるようにという企図もある。石田祐教授は「課題にぶつかっても、知的好奇心や物事を面白がる力がベースにあれば踏ん張ることができます。学生がそんな力を身につける場を提供できるよう心がけています」と話す。

研究室の年間スケジュールは次の通り。3年次は全員がチームとして活動し、アウトプットとして冊子作成を行う。最初はインプットなしで作成できる「自己紹介」を中心に、実際の出版物の型を真似ながら文字や写真で表現する。専門家の技に着目することで、表現における重要な要素やインパクトのある説明のしかたを学ぶのが狙い。その後は、企業やNPOへのインタビュー、フィールドや教室で得た知見をもとに冊子で表現していく。

また、これと並行し「3年次ゼミのプロジェクトとして何がやりたいか」を学生自身で決めていく。プロジェクトの事例としては、研究大会に出る、企業やNPOへのインタビュー・フィールド調査、企業との連携による実践プロジェクトなどがある。

3年次終盤から4年次にかけては、ゼミを通じて覚えたアウトプットの型をもとに、学生が一人で研究成果を発表できるようになることが目標。「研究内容を論理的に説明していく手順は、ビジネスにおいても役立ちます。単に卒業研究として取り組むのではなく、学びや分析、説明のスキルを主体的・自発的に高めることで、学生自身の武器にしてほしいと考えています」(石田教授)。

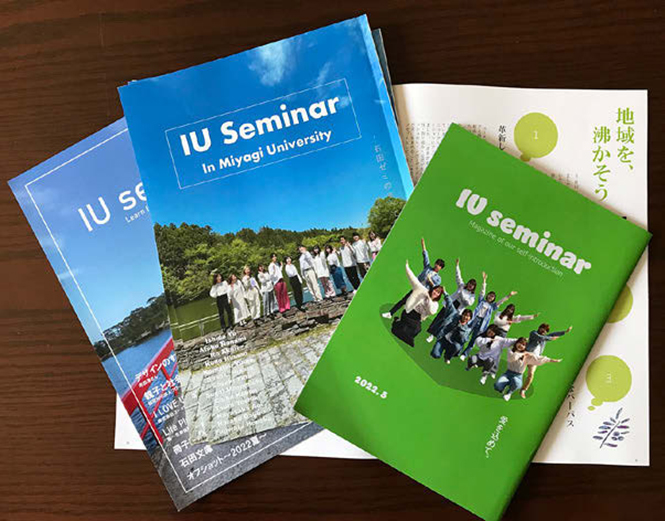

石田研究室の学生が作成した冊子の一例。

アイデア出しツールの「ブレインライティングシート」を使い、ゼミでやりたいことについて合意形成している様子。

東日本大震災で起こったことを検証

石田教授が、2023年3月まで教鞭をとっていた宮城大学・事業構想学群の研究室では、子どもの頃に、東日本大震災に遭遇した学生が震災復興や防災に関して研究を行うケースが多かったそう。「福島で起こった原発事故が地元や隣県の新聞、全国紙、業界紙でそれぞれどのように伝えられているかを時系列で分析したものなど、当時のことをあらためて見つめ直すような研究が印象に残っています」と石田教授。

また、雪国における除雪ボランティア募集の有無や状況について各社会福祉協議会にインタビューしたもの、企業と大学の協働について、潜在的なステークホルダーに聞き取りを行った研究など、データ収集や取材に多くの時間を費やした研究は、地道に汗をかく分、学生たちが自分事としてコミットしていると感じているそうだ。

人と一緒に何かをしたいというメンバーが集まる石田研究室。「学んだことを活かして、国内外問わず自分事として取り組める社会課題を見つけ、協力者を得ながら解決しようとする人に育ってほしいですね」(石田教授)。

留学で学んだ主体性と自発性

NPOのリーダー教育への熱意から教職の道へ

「高校時代のアメリカ留学で、主体性や自発性への気づきが生まれました」と話す石田教授。当時、関心の高かった環境や農業を起点に、財政と衡平、正義を学ぶ中、公共サービスの供給による社会の豊かさと、アマルティア・セン(ノーベル経済学賞を受賞したインドの経済学者)の“潜在能力アプローチ”を土台にした社会保障があり得るのではないかと考えたそう。

大学院に進学してからは、多くの研究を体系的に整理し、NPOのリーダー教育に活かしたいという思いから、教職を強く意識するようになった。その後、地域の人々が自発的に課題解決に取り組める環境構築を提言することを目指し「寄付と税制」の研究に辿り着いた。現在は、NPO・個人や企業の寄付・ボランティアとそのマネジメントなどを研究領域としている。

石田 祐(いしだ・ゆう)教授

大阪府生まれ。兵庫県育ち。NPO・寄付・ボランティアへの理解促進を目指し、全国の多くの学校で非営利組織やそのマネジメント教育に取り組む。NPOの代表理事などを通じて、実践からの学びを教育・研究に取り込みつつ、実践への還元を目指している。宮城大学事業構想学群地域創生学類教授を経て、2023年4月より現職。