企業の広報戦略・経営戦略をコンサルティングするプロが企業ブランディングのこれからをひも解きます。

| 今回のポイント | |

|---|---|

| ①「ビジネスと人権」に起因するリスクの増加 | |

| ②人権尊重の姿勢が重要 価値観のアップデートを | |

| ③コミュニケーション デュー・ディリジェンスの実施へ |

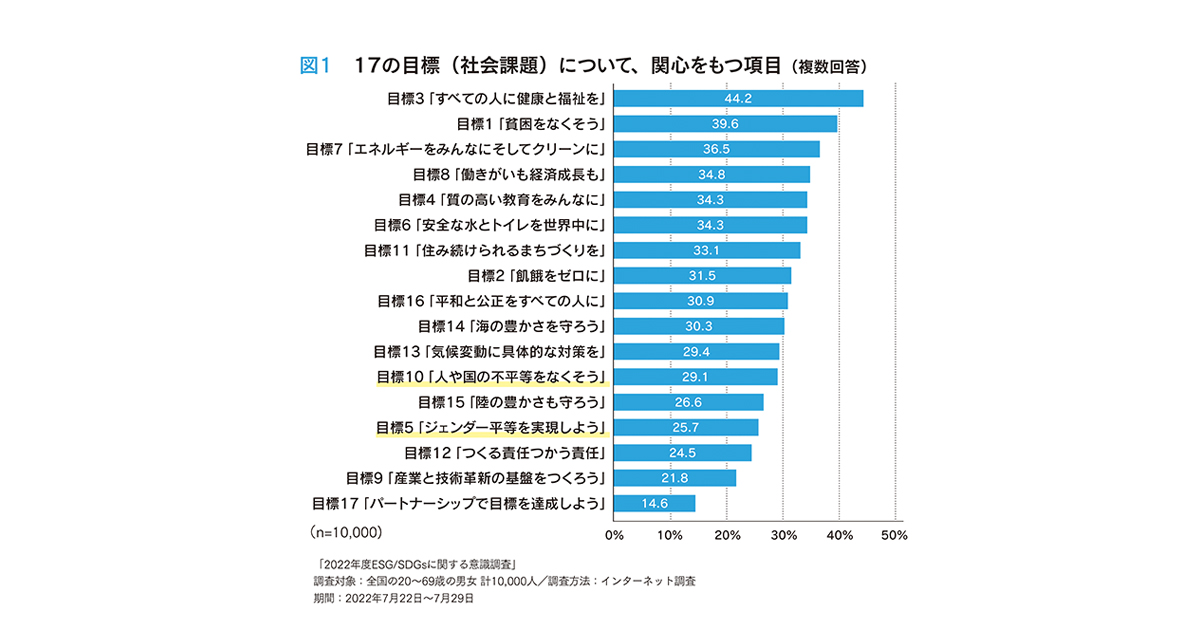

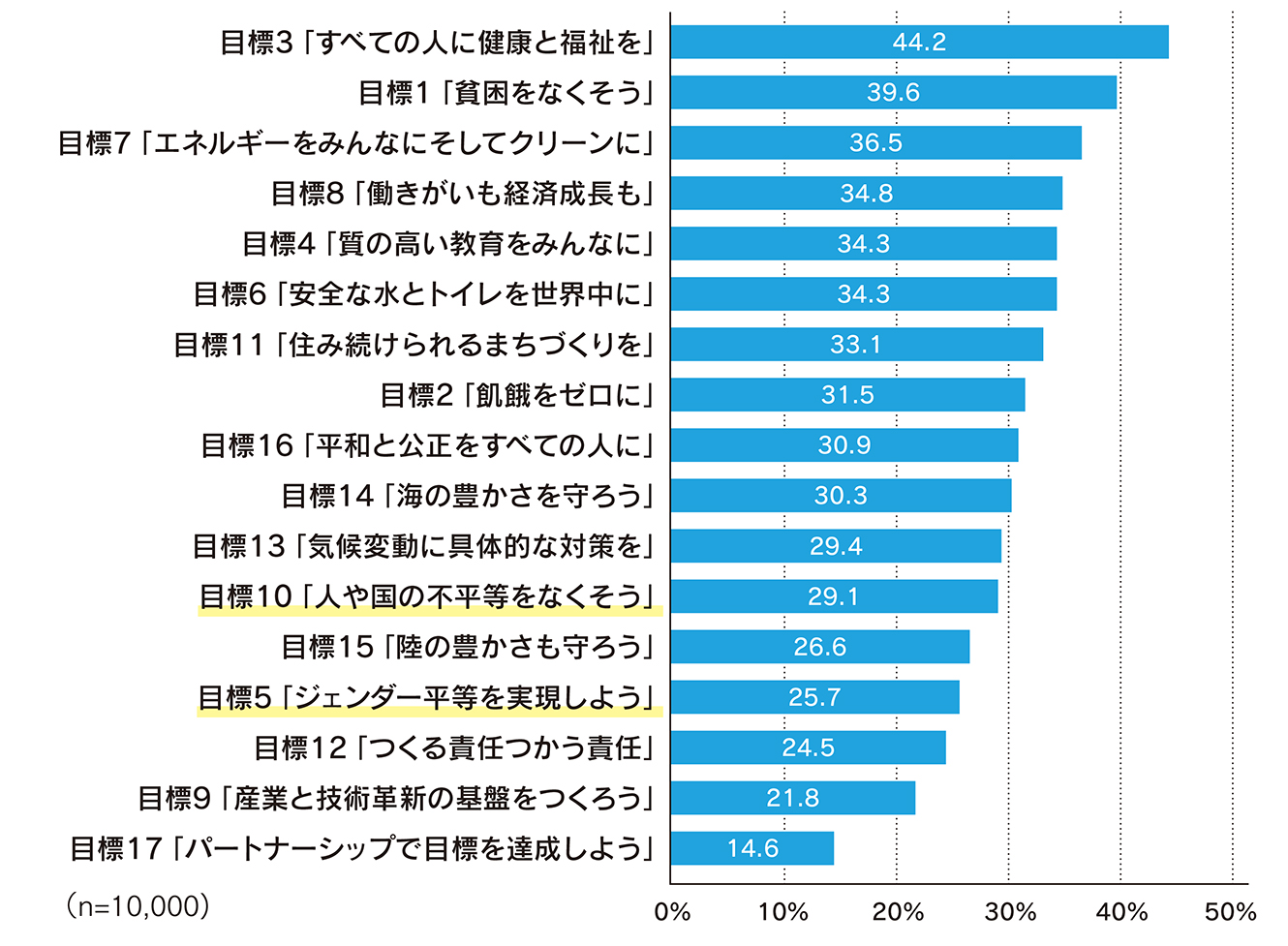

近年、SDGsやESGなど、世界が直面する様々な社会問題の解決に向けた取り組みが進められる中、電通PRコンサルティング内の企業広報戦略研究所が行った生活者1万人を対象とした「2022年度ESG/SDGsに関する意識調査」によると、人権尊重や平等の実現を目指す目標5「ジェンダー平等を実現しよう」や目標10「人や国の不平等をなくそう」などへの関心はまだ低い現状です(図1)。

図1 17の目標(社会課題)について、関心をもつ項目(複数回答)

「2022年度ESG/SDGsに関する意識調査」

調査対象:全国の20~69歳の男女 計10,000人/調査方法:インターネット調査

期間:2022年7月22日~7月29日

また、2022年7月に世界経済フォーラムが発表した、各国の男女格差の現状を評価した「Global Gender Gap Report 2022」では、日本は146か国中116位(2021年は156か国中120位)で、主要先進国では引き続き最下位です。

企業や団体の人権を尊重した取り組みは進展してはいるものの、残念ながらまだまだ、人種やジェンダーなどの問題に対して、日本の価値観は世界とずれているのは確かです。今後さらに、各企業や個人が当事者意識を持ち、価値観を常にアップデートしていく必要があります。

なくならない人権リスク

2020年のコロナ禍以降、メディアで取り上げられたリスク事案を振り返ると、システム系のリスク(サイバー攻撃・情報漏えい・通信障害など)や差別・価値観をめぐるリスク、労務問題(ハラスメントなど)が目につきます(図2)。

◆サイバー攻撃・情報漏えい/システム

◆通信障害

◆差別・価値観をめぐるリスク

◆労務問題(ハラスメントなど)

◆グローバルリスク(経済安保含む)

◆法令違反・品質不正・開発めぐる反対運動・撤退

図2 コロナ禍以降の主なリスク事案

特に大きな課題の一つが、「差別・価値観」や「労務問題」などの人権リスクです。新疆(しんきょう)ウイグル自治区での人権侵害をはじめとした人権問題は、日本企業も当事者となるケースも見られ、企業のレピュテーション低下や不買運動などにもつながりました。また、価値観や認識のずれによるハラスメントや差別的発言での炎上は枚挙にいとまがありません。

では、人権リスクに広報部門はどう対応すべきでしょうか。重要な役割の1つとして、平常時のリスクマネジメントの観点から、従業員の価値観のアップデートを促し、人権尊重の意識を広げ、人権リスクが発生しにくい土壌づくりを担っていくことが大切です。

これまで問題視されなかったことが批判を受け、炎上する可能性がある現代では、常日頃から社会課題への情報感度を高め、何が問題になるのか、事例を分析し、社内に共有・浸透させることが必要です。多種多様な関係者・専門家の意見や先駆的な企業の取り組みを参考にしながら、企業全体で人権尊重意識の底上げを図ることが今後ますます求められます。

人権尊重を広報アクションへ

経済産業省は2022年9月に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定。人権リスクへの対応を強化しています。本ガイドラインでは、企業が人権尊重責任を果たすために、“人権デュー・ディリジェンス”の実施の重要性を提唱しています。これは、企業が自社やグループ会社、サプライチェーンにおいて、強制労働やハラスメントなどの人権リスクを特定し、適切かつ継続的に対処・情報開示していく一連の取り組みを指します。

コミュニケーションの領域においても、このデュー・ディリジェンスは非常に重要です。テレビCMなどの広告物、プレスリリースなどの報道用資料、ウェブサイトやソーシャルメディアなど、社内外に向けた多岐にわたるコミュニケーション上でのリスクを特定・改善し、ステークホルダーなどのパブリックに適切かつ継続的な情報発信を行っていく必要があります。

中でもウェブサイトやソーシャルメディアは、企業組織の問題上、広報部門ではなく、各事業部やマーケティング部門が管轄・運営している企業も少なくありません。社長メッセージや過去のキャンペーンページなど、長らくチェックができていない企業も散見されるため、時代や価値観に合った表現やデザインになっているか、リスクを防ぐ体制になっているか、など定期的に様々な角度や立場から検証・改善が求められます。

また、コミュニケーションにおいて注意すべきなのは人権だけでなく、環境や法務の領域も含まれます。中でも、不当表示や不当景品などの景品表示法の違反によるリスク事案も少なくありません。法規制にも気を配りながら、性別、年齢、国籍、障がいなど、多種多様な人々に公平なアプローチを行っているかがポイントとなります。

広報は、公平性というバランス感覚を常に保持し、判断が求められる、企業の要といえる大切な役割です。ガイドラインも策定され、「ビジネスと人権」への関心が高まる今、企業の生き残りや優位性を示す上でも人権尊重は必須要素であり、企業や事業を発展させる転換期であるともいえます。まずは、人権尊重の意識改革と「コミュニケーション デュー・ディリジェンス」の実施から始めてはいかがでしょうか。

関連記事は当研究所のサイトでも展開中。

https://www.dentsuprc.co.jp/csi/csi-topics/20221201.html

電通PRコンサルティング

コーポレートコミュニケーション戦略局

リスクマネジメント部

危機管理コンサルタント

川合 慶(かわい・けい)関西圏の飲食・食品・ホテル・不動産・運輸業界、自治体などを中心に、広報戦略のコンサルティング、メディアリレーションズ、デジタルPRなどに従事。2022年7月より現職。報道論調・SNS分析、メディアトレーニングを基に、平時および緊急時の危機管理広報、コーポレートPRなどを支援。

企業広報戦略研究所(2013年設立)は、経営や広報の専門家と連携して、企業の広報戦略・体制などについて調査・分析などを行う電通PRコンサルティング内の研究組織。https://www.dentsuprc.co.jp/csi/

CASE

無意識の思い込みに気づき、相互の尊重へ

メルカリは、2019年より自社内製による独自研修プログラム「無意識バイアスワークショップ」を実施。2021年には研修資料とファシリテーターガイドを無償公開し、日本社会全体の多様性の受容を推進すべく、社内外に向けて、積極的な啓発活動を行い、その重要性を指摘しています。

「D&I(ダイバーシティアンドインクルージョン)は重要な経営課題の1つ。世界中に愛されるサービスを生むためには、多様な社員の視点やアイデアを尊重していくことが必要です。研修では、『無意識バイアス』を『なくす』のではなく適切に理解し、そしてそれを日常で意識する習慣をつくることで、『無意識バイアス』によって意思決定やコミュニケーションが影響されていないか、受講者が自ら気がつけるようになることを目的としています」(笠氏)。

メルカリ、「無意識(アンコンシャス)バイアス ワークショップ」の社内研修資料を無償公開

URL:https://

about.mercari.com/press/news/articles/20210225_unconsciousbiasworkshop/

メルカリ

広報

コーポレートPR担当

笠 円香氏