メディア研究などを行っている大学のゼミを訪問するこのコーナー。今回は駒澤大学の中野香織ゼミです。

中野香織ゼミのメンバー

| DATA | |

|---|---|

| 設立 | 2008年 |

| 学生数 | 2年生15人、3年生15人、4年生15人 |

| OG/OBの主な就職先 | 広告・IT・金融・リサーチ業界のほか、メーカー、商社、アパレル など |

駒澤大学 経営学部 市場戦略学科では、企業のマーケティング活動を幅広く、かつ深く学ぶことができる。PCを用いたデータ分析の科目も充実。科学的な分析スキルが身につくのも特徴だ。

また、他大学との合同研究発表大会や企業主催のコンテストに参加するゼミ、地元小学校との連携企画に参加するゼミもあり、社会とのつながりを重視している。

論理的思考力を培う実践的な学びの場

マーケティング・コミュニケーション論を研究している中野香織ゼミの特徴は主に3つ。1⃣インプット(演習で知識を得る)とアウトプット(研究発表会やコンテストで実績を残す)が両方できる。2⃣実務家や他大学と交流できる。3⃣複数のプロジェクトに並行して参加できる。ゼミの活動内容は次のとおりだ。

1冊の本を複数人で分担して読み、問題点を論じ合う「輪読」(2、3年次)の傍ら、2年次には、学生研究発表大会「Marketing Research Grand Prix(MRGP)」(複数テーマから1つを選び、研究結果を大学教員や実務家に発表する)に参加することで、課題発見能力や論理的思考力が身につく。今年度のテーマは「社会変容とマーケティング」「リキッド消費とマーケティング」など。中野ゼミはMRGPに過去12回参加し、9回優勝している。

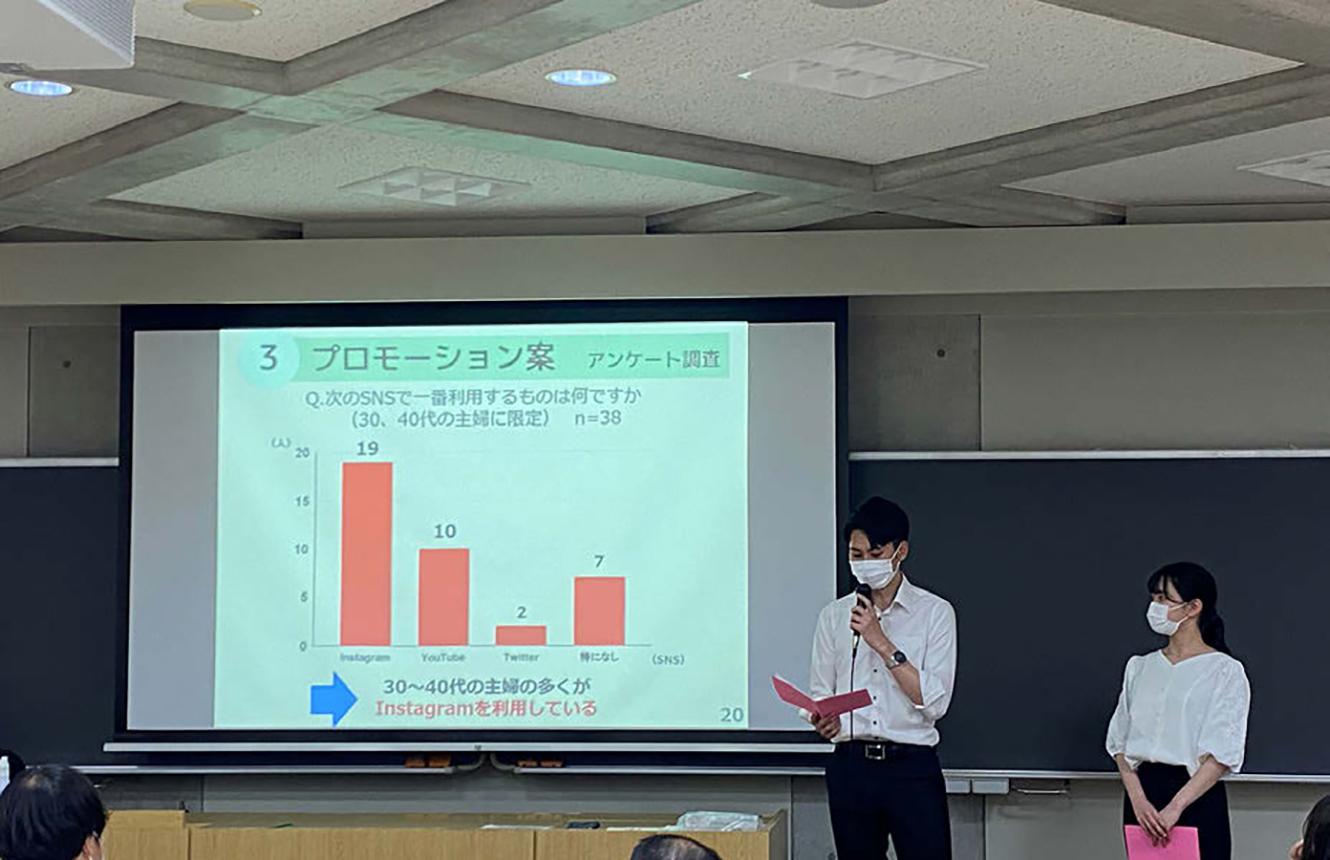

2年次と3年次では、「ケーススタディ」として、企業に協力してもらい、商品・サービスに関するコミュニケーション戦略の立案やプレゼンテーションを行う。最近では、食品メーカーや金融系の企業に提案をしており、企業側からアドバイスをもらうなど、実践的なマーケティングが体感できている。

3年次には、日本広告学会関東部会主催の「学生広告論文賞」に応募する。2021年度、中野ゼミの学生が応募したテーマは「企業アカウントによるInstagram ストーリーズがフォロワーのブランドイメージに及ぼす影響」(銀賞受賞)など。

さらに、東京広告協会主催の大学生意識調査プロジェクト「FUTURE」(学生自らテーマを決め、博報堂社員に、毎週指導を受けながら、調査、分析、記者発表を行う)に参加し、他大学の学生と交流を深める学生や、社会貢献活動として、近隣小学校とのプロジェクトに参加する学生もいる。今年度のプロジェクトでは小学生のつくったPOPの店頭での効果測定を行った。4年次では、卒業論文を執筆することになっている。

「ケーススタディ」で、企業に向けてプレゼンテーションしている場面。

マーケティングの力で社会の課題を解決

中野教授によれば、近年、社会課題をいかに解決するかに関するテーマが増えているそうだ。『日経広告研究所報』318号(2021年8月・9月)に掲載された「レジ接客によるストレス軽減のための売場づくり」の論文(2020年度MRGPで優勝)では、スーパーの店頭で顧客からの感謝が従業員に及ぼす影響を調査した。「コロナ禍においては、ネット調査のみで仮説を検証する研究が多い中、実際に店頭で調査をし、実践的な内容が印象に残っています」。

ファッショナブルな補聴器を使って、聴覚障がいに対するイメージの変化を探究した研究では「かわいい」概念の先行研究を踏まえた上で、アート補聴器の画像も用いて調査した。「障がいに対するイメージ変容やダイバーシティなどの社会課題解決にもつながる点、かわいい概念の先行研究を組み合わせた点も含めて意義深い研究となりました」。

学生には、緻密な研究の積み重ねや論理性の大切さとともに、知識を社会へ還元する方法を学んでほしいと話す中野教授。「狭いコミュニティに留まらず、外の世界との接点を多くつくることで視野を広げてもらいたいですね」。

「社会の役に立っている」という実感こそが研究の魅力

大手自動車会社系列の広告会社で、販売店でのキャンペーン企画や販売スタッフ向け教育資料の制作を担当していた頃、「イメージ重視のマス広告と販売店のノボリやポスターを使ったキャンペーンとのギャップに気づき、広告と店舗を組み合わせた時に、企業や商品の情報が消費者にどのように受け止められるのか興味を持ちました」と中野教授。

そんな時、早稲田大学大学院商学研究科で指導教授が社会人大学院を開設すると聞き、入学。自分の経験が研究につながるのが面白く、博士後期課程の時、研究の道に進むことを選んだ。

小学生の息子がCMや動画を見た時の反応に着想を得て、現在「子どもに対するデジタル広告の効果と影響」について研究を進めている。「企業も子どもも、親にとっても安心できる最適な広告コミュニケーションのあり方を提言できればと考えています」。

中野香織(なかの・かおり)教授

早稲田大学商学部卒業。広告会社在職中に同大学大学院商学研究科に入学。2008年同大学院博士後期課程単位取得退学。2018年より現職。共著に「子どものYouTube視聴実態とYouTubeに対する親の評価」『日経広告研究所報』318号(2021年8月・9月)ほか。

撮影:河野裕昭