不祥事発生時の広報の役割のひとつに謝罪や情報開示を行うプレスリリースの作成がある。記載されている内容次第で、その後のメディアからの追求や世間の印象も大きく変わる。危機下において盛り込むべき要素や発表のタイミング、陥りがちな失敗例などを解説する。

もしあなたが危機に直面したら「逃げたい、隠れたい、誤魔化したい」といった、大きな感情が押し寄せてくることに驚くだろう。人は有事のとき、往々にしてパニックに陥りやすく、通常時と全く異なる精神状態になる。

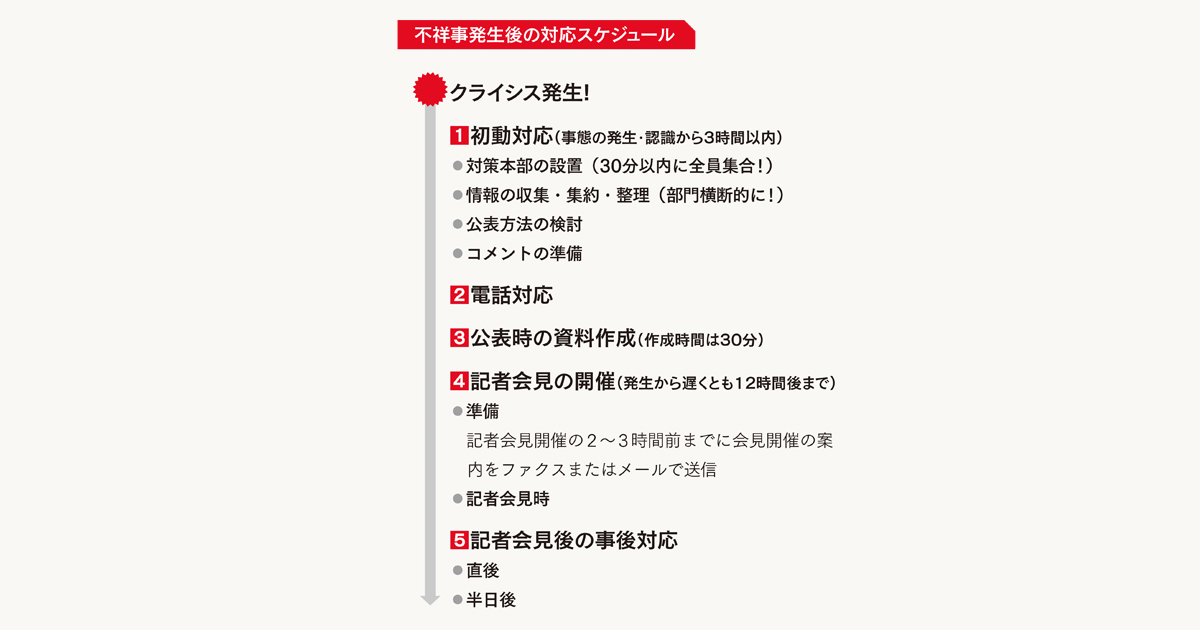

私たちが日々ニュースで目にする、対応に失敗してしまった企業の担当者も、後から冷静になってよく考えてみると、あんな対応をしなければよかったと後悔する。SNS時代の到来により、驚異的な対応のスピードが求められている現代では、危機が発生してから12時間以内に記者会見を行うケースも少なくない。残念ながら、広報担当者には危機が起きてから、ゆっくり対応を考えている時間はない。

広報は危機管理部隊の要

有事において適切に対応するためには、心理やマネジメント分野の知識が必要となる。危機下では、広報担当者は、何よりもまず大きく動く自分の心に負けず、とにかく冷静になり態勢を整える。そして、さまざまなステークホルダーも同様に、不安や怒りなどの感情に支配されていることを理解し、それらの気持ちに寄り添ったコミュニケーションを行うことが重要である。

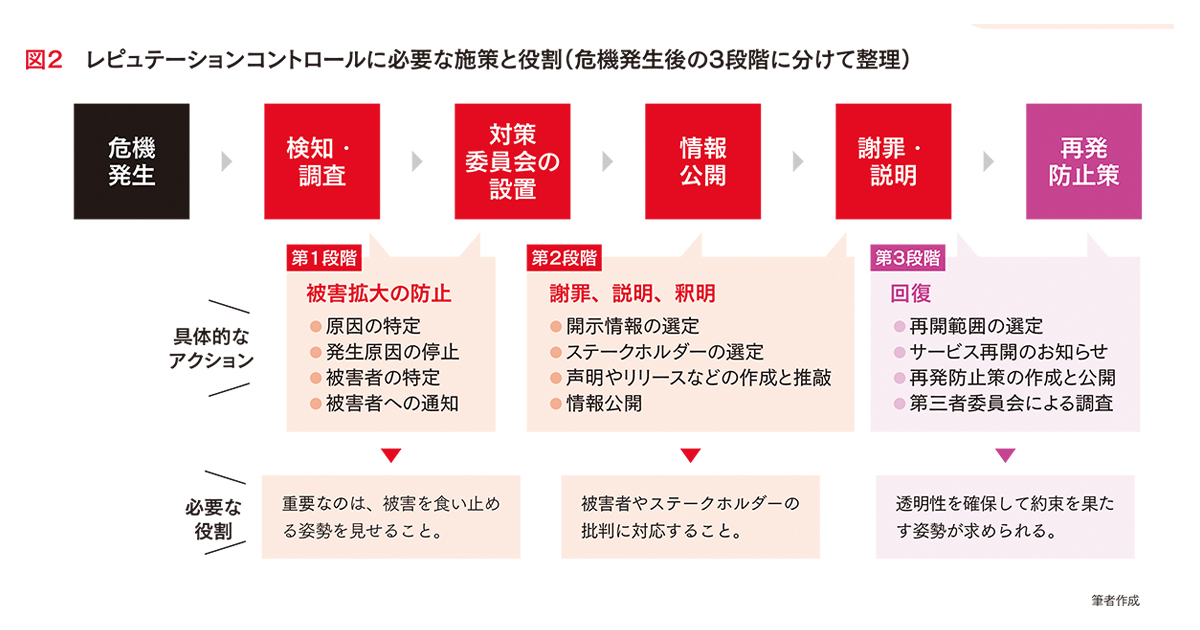

加えて広報担当者は、組織における中核的なコミュニケーション戦略のパートナーとして、多くの部署と連携することが求められる。危機管理コミュニケーションの要である、レピュテーションコントロール(企業などの評価管理)を成功させるには、組織内のすべての人の協力が必要となる。組織横断のワンチームで対応できるよう、調整を行いけん引することが重要となる。

危機管理コミュニケーションでは、多少痛みを伴う対応が必要になる局面に立たされることもある。しかし、危機を好転できる数少ないチャンスととらえ、受け身ではなく能動的に攻める姿勢を整えよう。対応次第で危機を好転させた事例もある。担当者は、危機に直面した時こそ、攻める姿勢で臨んでほしい(図1)。

POINT1

自分の心に押し寄せる感情に負けず、冷静になる

POINT2

ステークホルダーの感情に寄り添う対応を心がける

POINT3

コミュニケーション戦略の要として、組織横断の体制で対応に挑む

POINT4

ピンチは最大のチャンス!能動的に情報開示を行う

図1 危機管理コミュニケーションにおいて、広報担当者が留意すべきポイント

それでは実際に、レピュテーションコントロールのひとつとして、謝罪や情報開示に必要なプレスリリースの書き方についてみていこう。

関係者に寄り添う情報開示を

一言にプレスリリースと言っても、危機の時に出すものはさまざま。危機を認知したことを知らせる第一報のホールディングコメントから、謝罪や行動指針を知らせる声明、説明/謝罪に関する記者会見開催のお知らせ、誤報に対する訂正、対応の進捗報告、再発防止策の説明など、内容は実に多岐にわたる。

危機が起きてから、レピュテーションコントロールを成功させるためには...