近年、注目が集まるヤングケアラー問題。神戸市は2021年春に「こども・若者ケアラー」の相談窓口を設置するなど支援策を推進しているが、問題の解決にはこうした支援策の周知も重要だ。神戸市福祉局政策課 こども・若者ケアラー相談・支援窓口 担当課長の上田智也氏に聞いた。

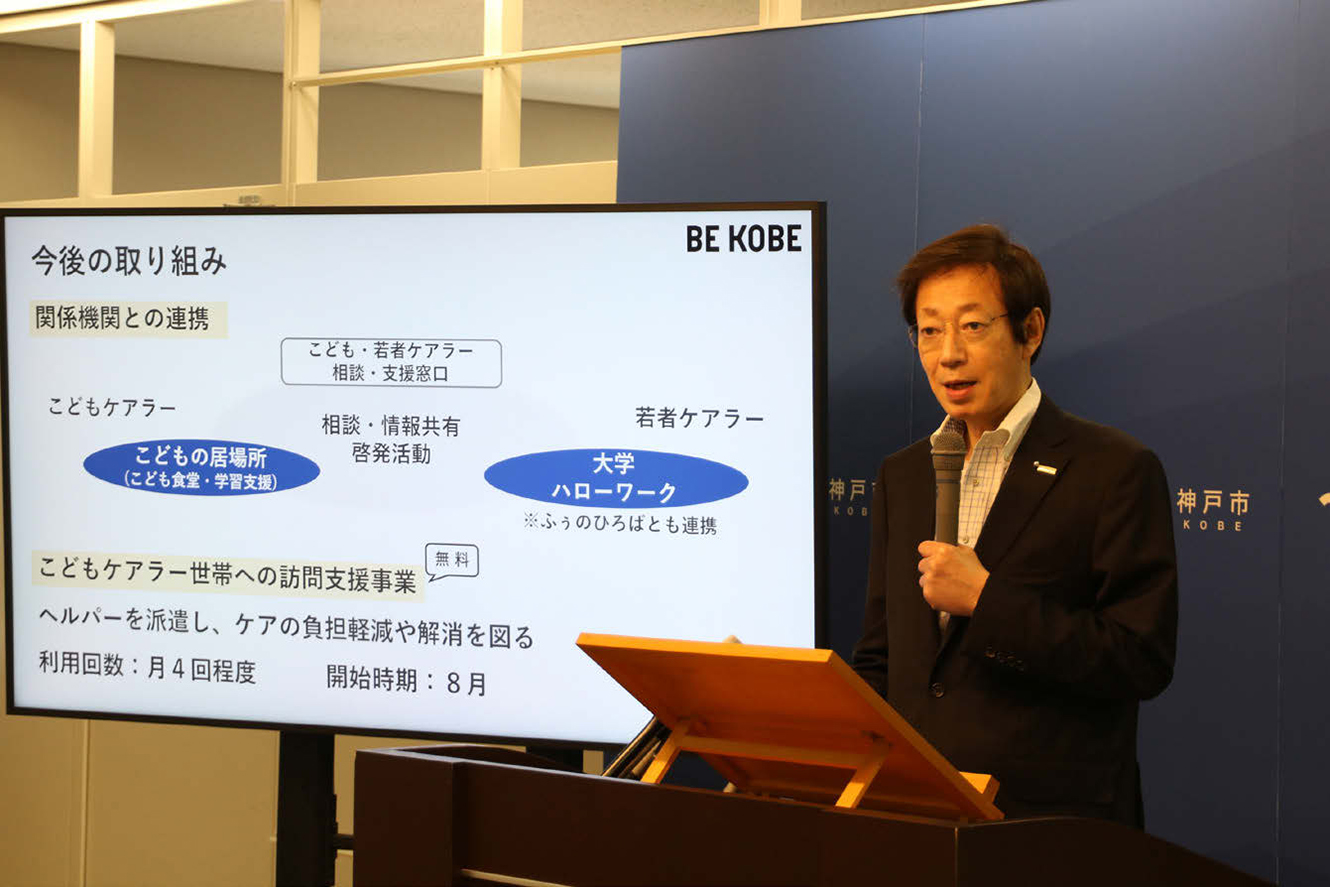

「こども・若者ケアラー相談窓口」開設1年後の久元市長による会見の様子。相談状況や今後の取り組みについて発表した。

ヤングケアラーとは

家庭内で大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを日常的に行う18歳未満の子どもを指す。ケア活動と学業の両立や同世代からの孤立など困難を抱えるケースが多い。ケアの対象は、障がいや病気を持つ親や高齢の祖父母などが多いが、幼い兄弟の育児を任されている事例もある。

全国の自治体で初めて相談窓口を設置するなど、ヤングケアラー対策において他県に先んじた取り組みを推進している神戸市。その活動の発端は、2019年10月に市内で起きた痛ましい事件だった。

「『20代の若者ケアラーが介護に追い込まれ、同居していた認知症の祖母を殺害してしまう』という大変不幸な事件が起こりました。神戸市の福祉関係者である我々としてもこの事件に衝撃を受け、『もっと十分な支援が行えたのではないか』と猛省しました。その後、久元喜造市長から特命が降りてプロジェクトチームが発足し、今に至ります」(上田氏)。

20代まで広がるケアラー問題

上田氏によると、「こども・若者ケアラー」という名称を使っていることにも理由があるという。そもそも「ヤングケアラー」という呼び方は、主に「18歳までの子ども」を指す。しかし事件の例を見れば分かるように、大変な思いをしているのは子どもだけではない。大学生や社会人など20代の若者にもケアラーは数多くいるという。「こども・若者ケアラー」という呼び方には、「あんな悲痛な事件は二度と起こさないぞ」という思いがこもっているのだ。

「ひとくちに『ケアラー問題』といっても、ご家庭にいるのが介護を必要としている高齢者か、障がいのある方か、ネグレクトに近い扱いを受けている子どもたちかなど、ケースによって対応方法は千差万別です。適切な支援を行うには福祉局や健康局、こども家庭局、教育委員会事務局などの速やかな連携が必要となるため、相談窓口の発足にあたり関係各課と密に連絡を取れることが絶対条件でした。そこで福祉政策の大元となる福祉局が中心となってまとめていくことになりました」(上田氏)。

関係機関への周知が肝に

「こども・若者ケアラー支援窓口」の周知にあたり、まず制作したのが市民向けのリーフレットやポスターに加え、学校や学習施設、こども食堂など関係機関向けの対応マニュアルだ。「こども・若者ケアラー」問題に...