企業に求められるサステナビリティへの取り組み。しかし自分ごと化できず、思うように進まないケースも多く聞かれます。従業員の意識を変容したり、分かりやすく取り組みを社外に発信していくための、「共感」を呼ぶストーリーづくりについて考えます。

SDGsテーマ、とりわけサステナブルアクションは、現代の企業・ブランドにおける重要なミッションとなりつつある。この世界で経済活動を行う主体であるならば、自社利益のことだけではなく、「地球」という“巨大な我が家”のことを常に考えながらその活動を行っていかなくてはならない。

一方で、これらのテーマはその重要性と裏腹に、個人へとレイヤーを落としていく際には、常に「自分ごと化」という壁にぶち当たる。まさに「大切なことだとは分かっているが、行動にまでは移さない」というマジョリティマインドとの戦いだ。

人を動かす“ポイント”を探る

私は広告会社のクリエイティブディレクターとして、多くの地域創生プロジェクトの立ち上げに携わってきた。市民や地域を動かさなくてはならない課題と向き合う中で最も重要に感じているのが、この「共感の深度を見つける」ことである。

「人の心を動かす」ためには、「共感を生み出すこと」が必須条件だ。ここで言う「共感の深度を見つける」というのは、簡単に言えば、共感を生み出すためのテーマを、あえて「深くする」こと、または「浅くする」ことで、人々の心が動く“絶妙なポイント”を見つけていくアプローチのことだ。

共感の深度を「深く」する

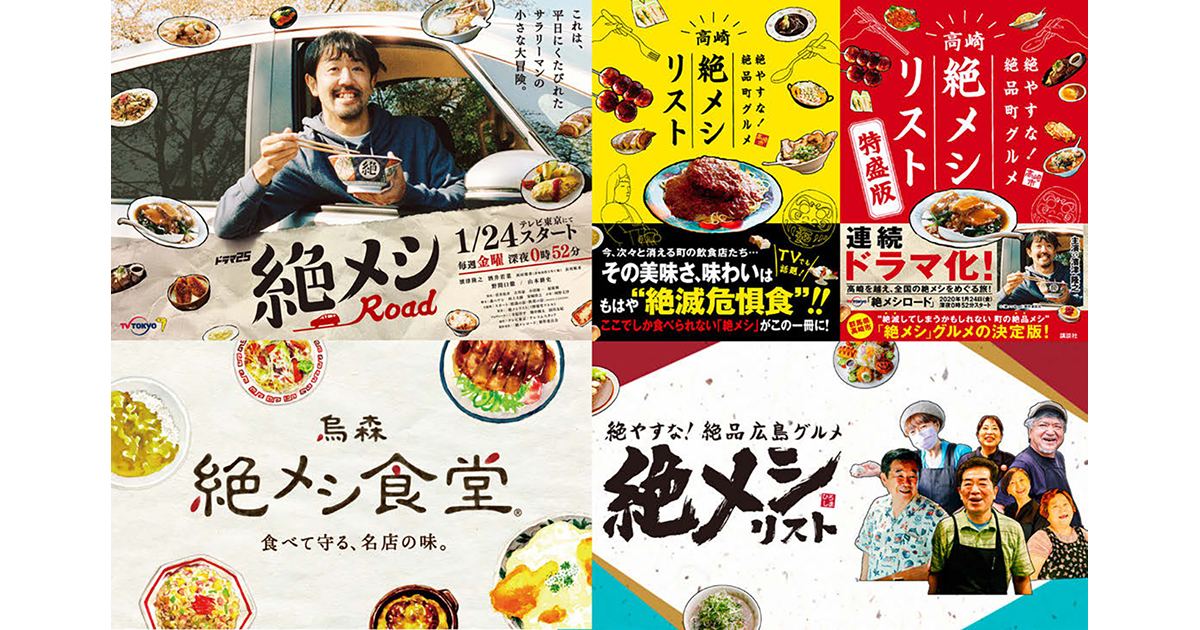

筆者自身が立ち上げた取り組みに、「絶メシリスト」という地域創生プロジェクトがある。これは、時代とともになくなりつつある町の古い個人飲食店を“絶メシ”と名づけ、その希少性をアピールすることで、地元のお店に再び光を当てる群馬県高崎市発のシティプロモーションだ。

2017年からスタートしたプロジェクトは数々のニュースや番組、さらに書籍化やドラマ化もされ、現在では高崎だけではなく全国の地域に発展している。成功のポイントは、まさに「共感の深度」を「深く」設定した点にある。

この取り組みは元々、「町にある飲食店を元気にしたい」という市の意向からスタートしたものだった。飲食店に光を当てるプロモーションであれば、「地元ならではの美味しいグルメ」を紹介することが定石ではあるが、美味しい地元グルメというものは巷に溢れ、競合も多く、そのテーマだけでは人々の共感をつくることはなかなか難しい。

そこで、「美味しいグルメが食べられるお店」ではなく、「この先なくなってしまうかもしれないお店」をテーマに地元グルメを紹介していこうと考えた。どんな人であっても、幼い頃や若い頃に...