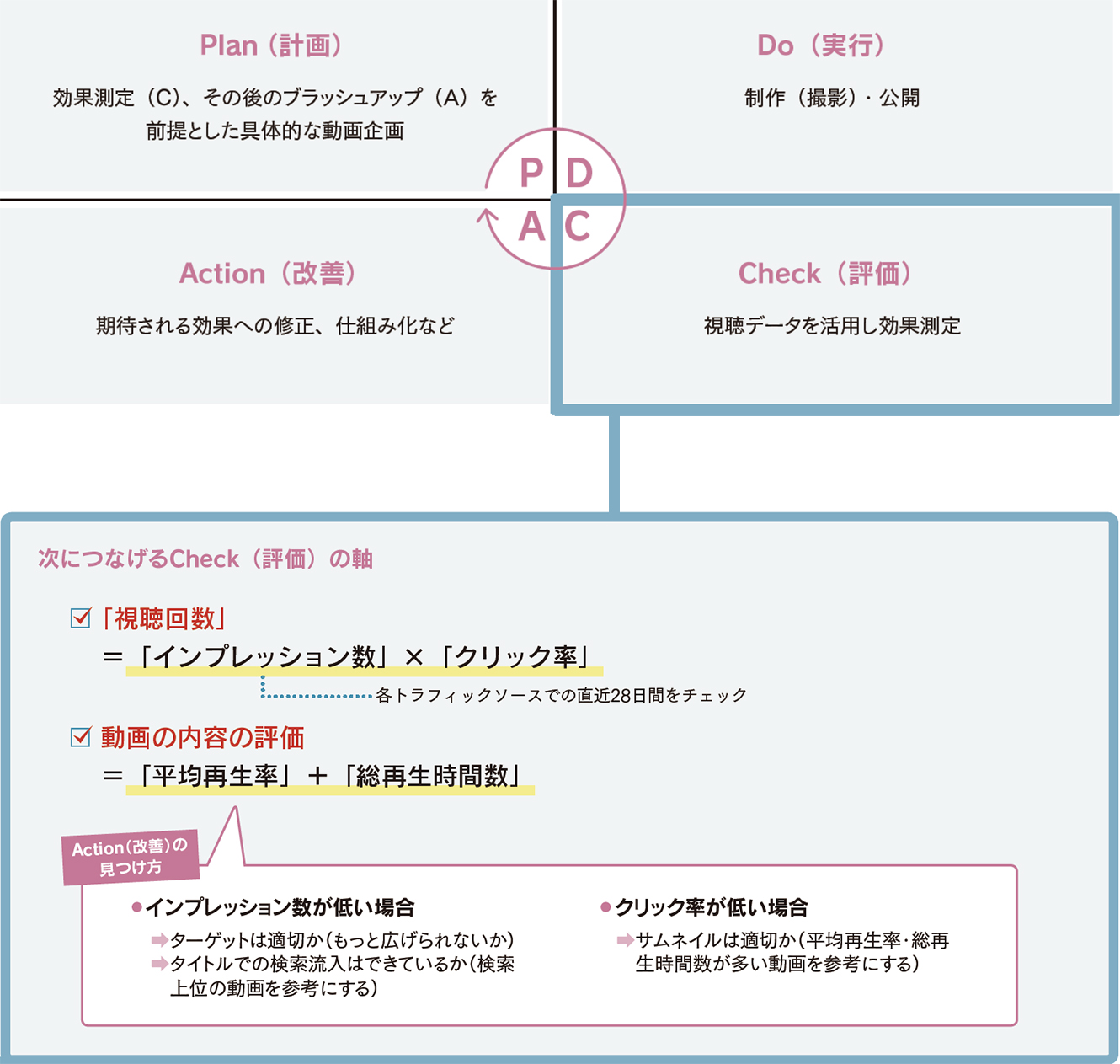

広報活動における動画活用では、エンゲージメントや採用数の増加など、PVの先にある広報効果を見ておく必要があるが、本稿では、動画そのものをより視聴してもらえることを考えたい。次なる策の打ち手を見つけるためのPDCAの回し方について確認していく。

企業・個人を問わず全ての動画投稿者にとって、切っても切れないものが「視聴回数」です。視聴回数が多くなれば、その動画投稿は成功したと感じられ、反対に少なければ、失敗に終わったと感じられます。しかし、ソーシャルメディアにおける動画投稿の効果測定を行う上で、大切なことは「その視聴回数に対してきちんと説明がつくこと」です。

視聴回数の数値だけでは動画投稿に対する効果測定を行うことは難しく、また継続した動画投稿に不可欠なPDCAを回すことも困難になります。

今回は、YouTubeを動画投稿プラットフォームとしたときに、運営者が確認できる視聴データを基にした視聴回数の見方と、次の施策につなげるためのPDCAの回し方について説明します。

視聴回数だけではダメ

動画投稿の成否を判断することに使われる視聴回数ですが、そもそも視聴回数とは何かについて考えてみます。視聴回数は、ユーザーに自分の動画が表示され、そのユーザーが自分の動画をクリックした瞬間に、1回とカウントされます。つまり、ユーザーに対するインプレッションの回数と、そのユーザーがクリックしたかどうかの結果が視聴回数となります。「インプレッション数×クリック率」が視聴回数の正体です。

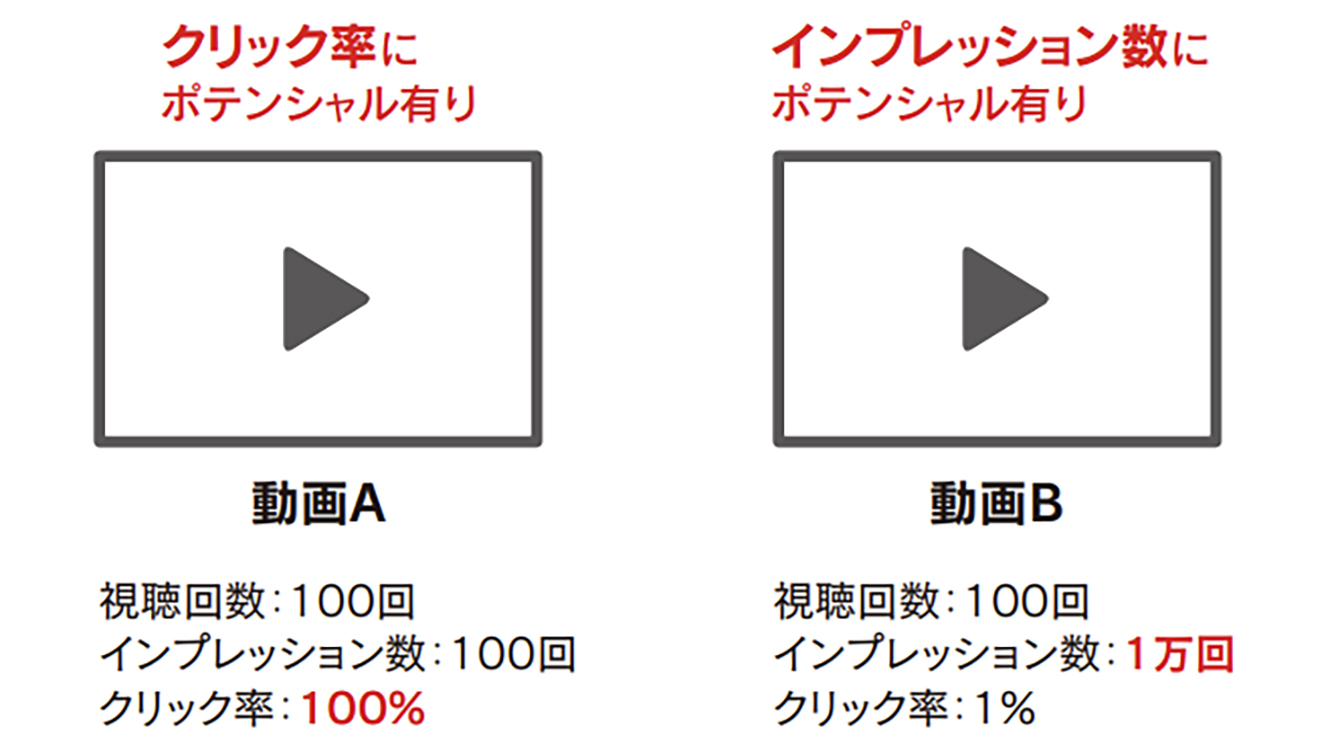

ここで、視聴回数だけでは動画の成否が判断しづらいことが分かる具体例を挙げてみます。視聴回数が100回である2本の動画があるとします。Aという動画は、インプレッション数が100回で、クリック率が100%であった結果、視聴回数が100回でした。Bという動画は、インプレッション数が1万回で、クリック率が1%であった結果、視聴回数が100回でした。極端な例ですが、視聴回数が同じ100回である2本の動画に対して、次に何を行えば良いかが見えてくると思います。

Aの動画に対しては、インプレッション数は取れていないものの、動画が表示されたユーザーは全員がクリックしていることが分かります。つまり、インプレッションが増えれば、視聴回数の増加が期待できます。一方でBの動画はインプレッションこそ取れているものの、ユーザーからのクリックが取れていない状態です。つまり、クリック率が高まれば、視聴回数が増えるであろうと判断できます。

このように、視聴回数とは動画のインプレッションに対するユーザーからのクリック率の結果にすぎないため、視聴回数だけを見ていても次の施策を検討することは困難なのです(図1)。

出所/動画屋

マーケット規模を考える

視聴回数を決めるものは「インプレッション数」と「クリック率」であると説明しました。動画投稿による効果測定及びPDCAを回す上での主軸となる指標はこの2つとなります。

まずは「インプレッション」とは何かについて考えます。インプレッションとは文字通り「動画の表示」を意味します。ユーザーに自分の動画が何回表示されたかの数値です。

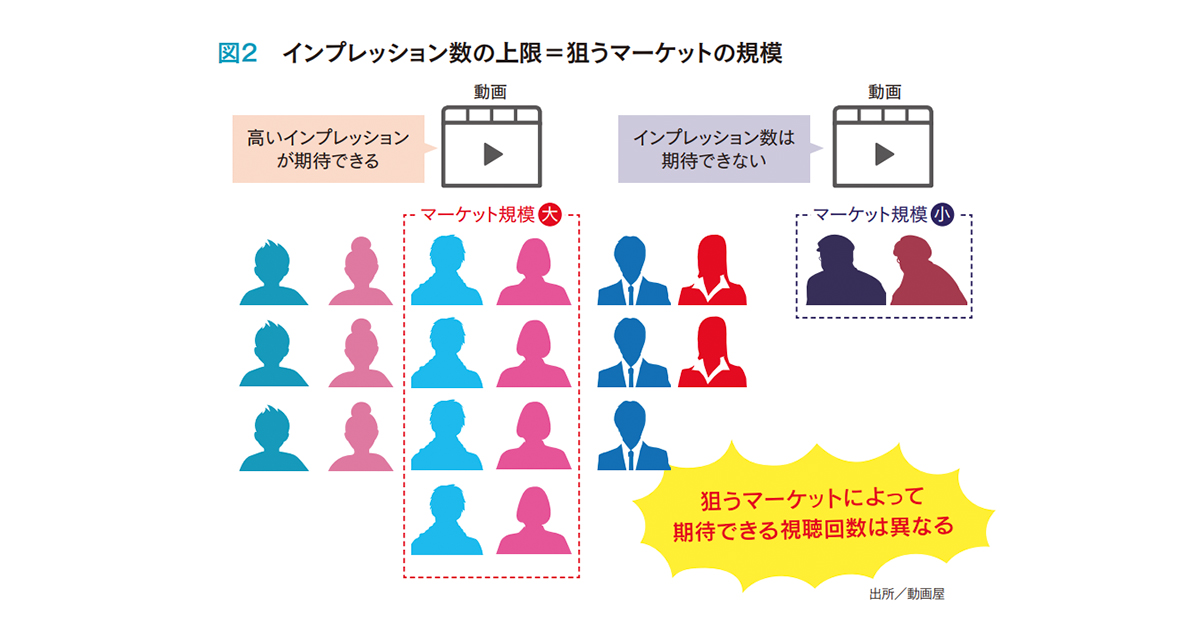

ここで押さえておきたいことが、各ソーシャルメディアにおけるプラットフォームの表示特性です。YouTubeの場合、動画の表示を担うアルゴリズムは「一人ひとりのユーザーに最適化されたパーソナルな視聴体験」の提供を目的としていると言われています。つまり、料理の動画をよく見るユーザーには、料理に関する動画が中心に表示され、ゴルフの動画をよく見るユーザーには、ゴルフについての動画がよく表示されるというものです。

動画を投稿する側としては、多くのユーザーに自分の動画を表示してほしいと期待しますが、基本的にはユーザーが見ている動画と似ているものをYouTubeはユーザーに表示します。

インプレッションの説明において、「YouTubeはユーザーが見ている動画と似ているものを表示する」という表示特性が重要である理由は、インプレッション数の上限がマーケットの規模次第であるためです。

先ほど例に挙げた「料理の動画」は、料理の動画を視聴するユーザーが存在するため視聴回数を取ることができますが、そもそも料理の動画を視聴するユーザーが存在しなければ、動画の本数にかかわらず料理の動画が視聴されることはありません。インプレッション数の上限は、その動画を見たいと思うユーザーの数となります(図2)。