「改正育児・介護休業法」が2022年4月から順次施行される。育休を取得しやすい環境整備や個別の周知、意向確認が企業に義務付けられ10月には「産後パパ育休」が創設される。育児に関する価値観が変化しつつある今、企業広報はどんな視点を持っておけばいいのか。

アクセスインターナショナル

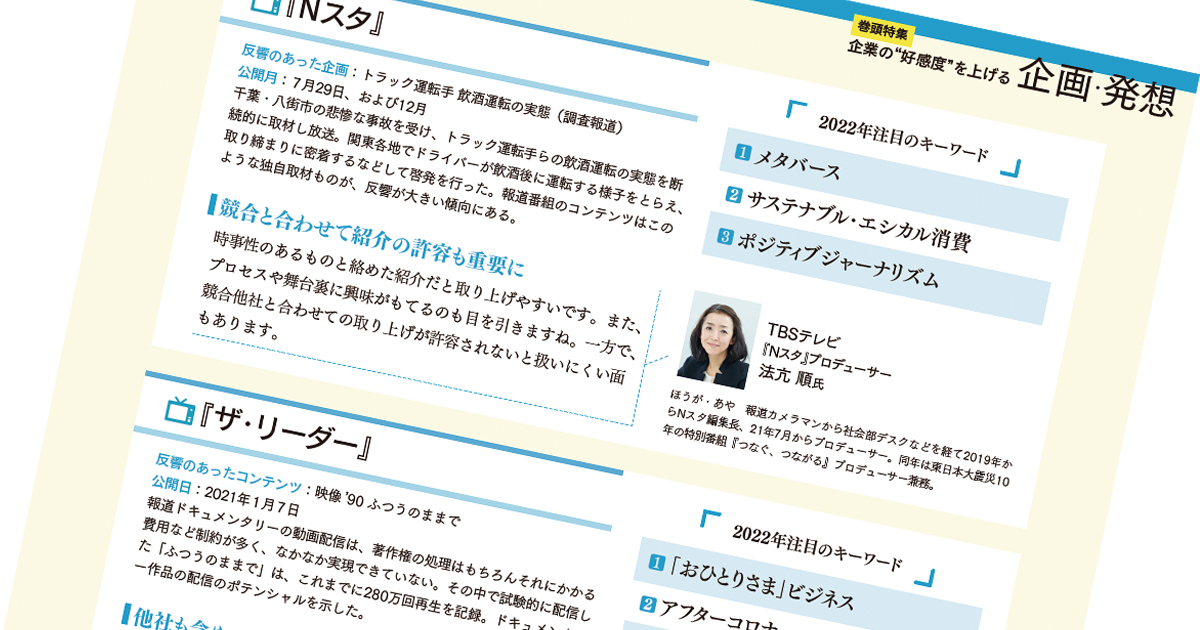

『FQ JAPAN』編集長

林 憂平(はやし・ゆうへい)氏

2016年アクセスインターナショナル入社。広告営業職を経て『FQ JAPAN』編集長に。同社執行役員を務める。立教大学大学院ビジネスデザイン研究科に所属。「ESG経営」などを研究領域とする。一昨年、第一子誕生後に計2カ月の育休を取得。

ファザーリング・ジャパン

代表理事・ファウンダー

安藤哲也(あんどう・てつや)氏

出版社、書店、IT企業などを経て2006年ファザーリング・ジャパン設立。「笑っている父親を増やしたい」と講演や企業向けセミナー、絵本読み聞かせなどで全国を歩く。男性育休推進や管理職養成事業の「イクボス」で企業・自治体での研修も。厚生労働省「イクメンプロジェクト推進チーム」顧問。

積水ハウス

コミュニケーションデザイン部

CXデザイン室 課長(取材当時)

井上美穂(いのうえ・みほ)氏

1988年積水ハウス入社。企業広報を経て、コミュニケーションデザイン部CXデザイン室に所属。男性育休やダイバーシティ推進に関するコミュニケーションを担う。男性育休に関係する部署横断プロジェクトを組成し推進。イベントや広告も担当。

「男性育休」をめぐって、本人や家族、上司、企業トップの意識が変化

これまで

何故、男性に育児休暇が必要なのか分からない、そんな声も聞かれ、職場で男性の育休取得に理解が得られにくい状況があった

⬇︎

これから

ママや家族が幸せなだけでなく、企業の経営課題として捉えられるように。働き方改革、人材育成、思いやり精神の醸成、採用活動における強みの獲得、ESGへの評価などのメリットが生まれている

男性育休の本質の理解を

──法改正を背景に男性育休に関する意識はどう変化していますか。

林:メディアでこのテーマが取り上げられることはかなり増えましたし、SNSでの情報発信も活発になってきましたね。「パパコミュニティ」が立ち上がり、育休を取った人の体験談やこれから取りたい人が先輩に相談するような場面も見られるようになりました。とはいえ、育休を実際に取得して発信をしているのは、まだひと握りの方たち。法改正によって、『FQ JAPAN』読者をはじめ、イノベーターの方たちが柔軟に育児に取り組める環境が整ってきた印象です。

安藤:2006年に父親支援のNPOファザーリング・ジャパンを立ち上げた当時、男性育休が今ほど話題になっていませんでしたが、会員専用のメーリングリストで育休を取ったパパの話が出ると、すごい数のスレッドがついていました。いまや若い世代の会員は当たり前のように育休を取っていますが、社会全体で見ると取得率はまだ12%程度。職場に迷惑をかけるとか、キャリアや収入が落ちるのでは、といった不安から取得できていないんですね。だとすれば、企業側の意識が変わらなければこの問題は解決しません。

男性育休の本質を理解し、皆が当たり前に取得できるような環境づくりをしていくことがポイントになります。男性育休はボウリングの1番ピンなんです。このピンを倒すことで、女性活躍やダイバーシティ、働き方の問題といった経営課題を打開する道筋が見えてきます。こういったことが企業側にもようやく届くようになってきました。ただ現状では、届く会社と届かない会社に二極化してしまっていますね。

井上:積水ハウスでは、3歳未満の子どもを持つすべての男性社員を対象に、1カ月以上の育休取得を推進しており、3年連続取得率100%を達成しています。開始当初は、特に営業の現場などで顧客の理解が得られるのかという心配があったのですが、実際は、「良い会社だね」と受け入れてもらえることが多く、営業担当者も驚いていました。最近では、メディアに取り上げられることも増えてきて、より応援していただけている実感があります。

実は経営メリットだらけ

──男性育休取得のメリットは?

井上:始めてみたら、本当にメリットが多いんですよ。本人と社会に何らかの影響を与えることができるなら社会貢献にもなりますし、職場では働き方改革や仕事を見直すきっかけにもなっています。育休取得中の先輩の仕事を後輩が代理で行うことによる気づきや学びもたくさんあるんです。

例えば、先輩の代理で普段は出席しない会議に出るチャンスがもらえたり、設計を担当する社員が普段は見ることのない先輩の設計途中の図面を見られたり、仕事を引き継ぐことで人材育成にもつながっていると感じます。子育てをしている女性の気持ちが分かるようになったという男性社員の声も多く、助け合いの風土も醸成されています。

また、男性育休の取得率が高いことは、採用活動においても強みになると考えています。毎年アンケート調査の結果を「男性育休白書」という形で発信しているのですが、「入社先を選ぶ際に男性育休に注力している企業を選びたい」と答えた人は全体の73%、男性では77%にも及んでいますから。

安藤:いまや女子学生はママになっても働き続けるのが前提ですから、夫に育休を取ってもらいたい人が9割いるとも言われています。ある程度の企業に就職すれば、女性は100%育休が取れますが、早く復帰してキャリアを伸ばしたいとなると、夫の育休がマストになってくるわけです。つまり、男性育休の取得は女性の昇進意欲をキープすることにもつながる。女性活躍を推進している企業は、このことをもっと理解する必要があるでしょう。

男性育休の浸透には3つの段階があると考えています。まず本人がメリットを感じること。育休の取得は父親業のスタートアップに過ぎず、その後も育児はずっと続きます。積水ハウスさんは「『わが家』を世界一幸せな場所にする」をグローバルビジョンにされていますが...