「アカデミズムはジャーナリスティックに、ジャーナリズムはアカデミックに」。

この言葉を知ったのは、本連載が始まってすぐの2019年2月20日付日本経済新聞朝刊に掲載された、教育社会学者の竹内洋氏のインタビュー記事「文系学部存続の道」です。大学の文系学部の生き残り策を問われた竹内氏は、研究成果の社会的有用性の伝え方の必要性を強調し、冒頭の言葉を社会学者の清水幾太郎からの引用とした上で、「一般に理解される表現方法をもう少し取り入れる気持ちを持たないとだめやということ」と述べています。

本連載最終回にあたり、大学広報を考える上で筆者が重要だと思っているこの考え方と、残された課題をまとめます。幸いにも筆者は浅いながらもジャーナリズムもアカデミズムも両方経験しています。冒頭の言葉は大学広報の根本的な考え方を端的に表現したものとも言え、筆者の研究と実践の心の支えになっています。

求められる編集者兼記者の能力

大学が社会の要請に応えた人材を育成できていないとの意見や人文系学部不要論など、大学業界全体に寄せられる厳しい意見をたどっていくと、その源流のひとつは、大学側が教育・研究の成果を「一般に理解される表現方法」で社会と十分なコミュニケーションをとってこなかったことにあると思わざるをえません。

それはとりもなおさず筆者が記者時代に、ある国立大学を取材した際に経験した、広報担当者すら自大学のことに興味がなく、たとえ知らなかったとしても調べようともせず「私は知りません。そちらで関係先に取材してください」と平然と回答するコミュニケーション以前の姿勢に象徴されると思います。

もちろん、今やそうした広報担当者はいないと信じていますが、連載31回目でも紹介した、ある地方新聞記者からの大学の広報対応への疑問を聞くと、「広報担当者はともかく、その上の経営層は旧来の価値観のままかもしれない」と危惧を抱きます。

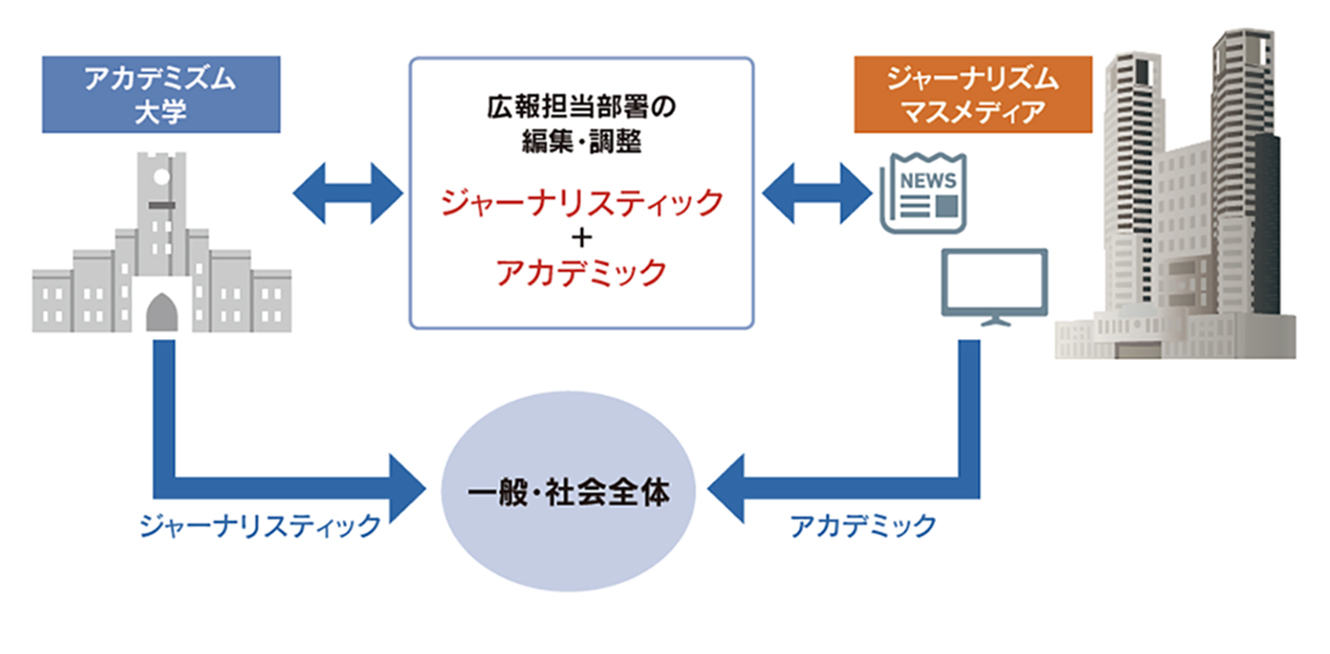

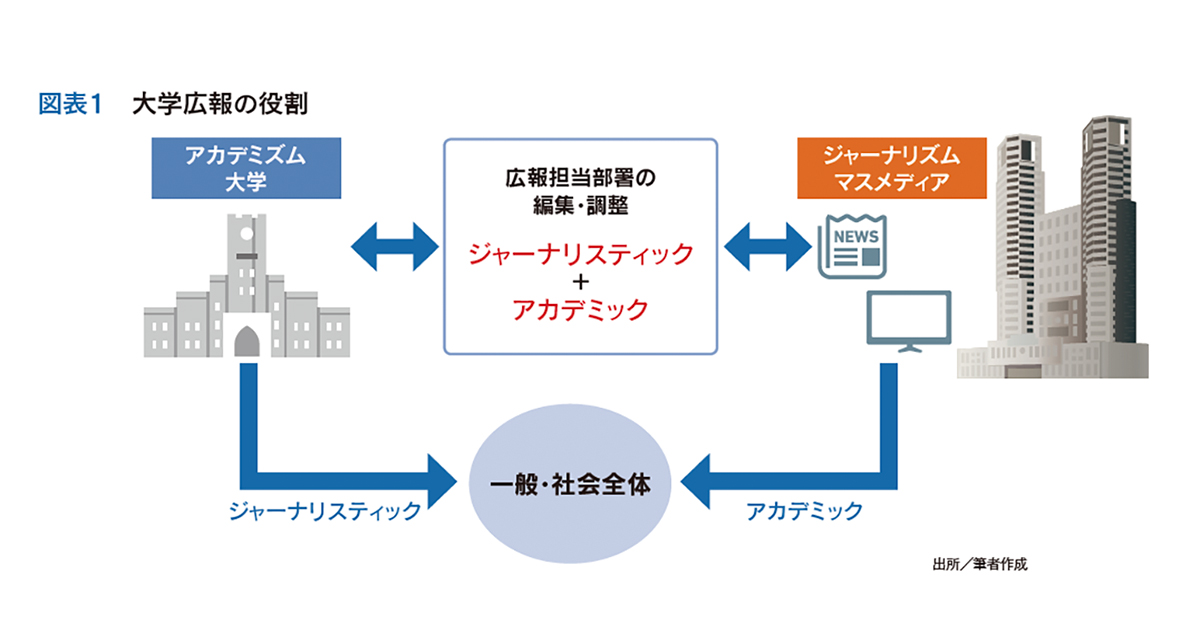

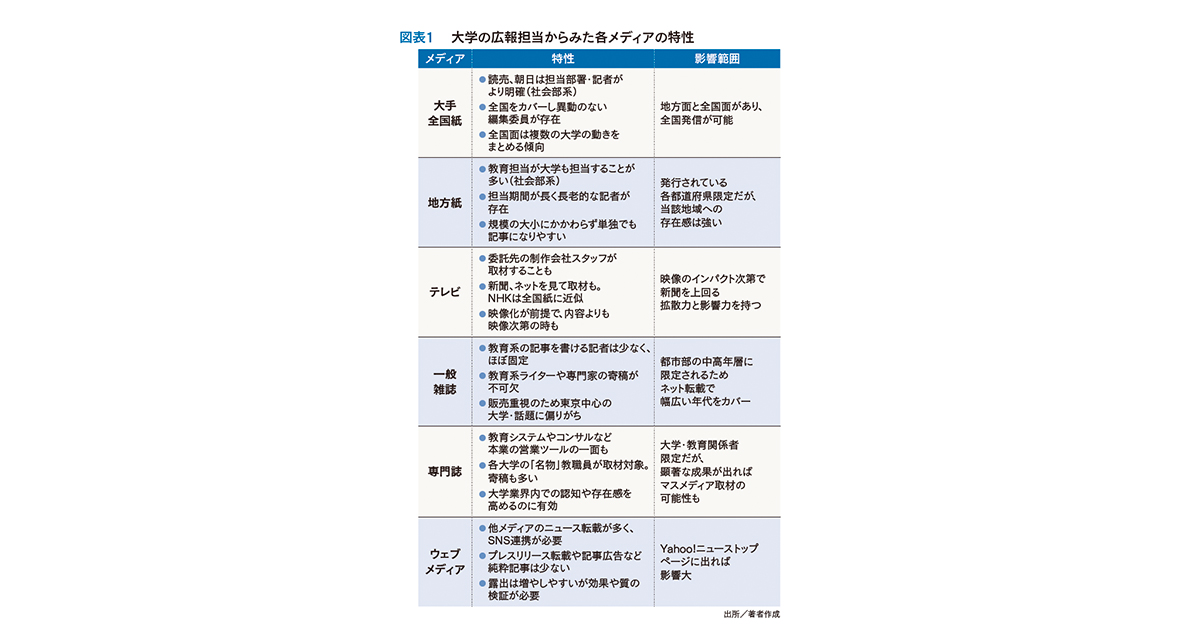

「アカデミズムはジャーナリスティックに、ジャーナリズムはアカデミックに」は、大学とメディアとの関係はもちろん、大学と社会との関係を考えたものです(図表1)。

出所/筆者作成

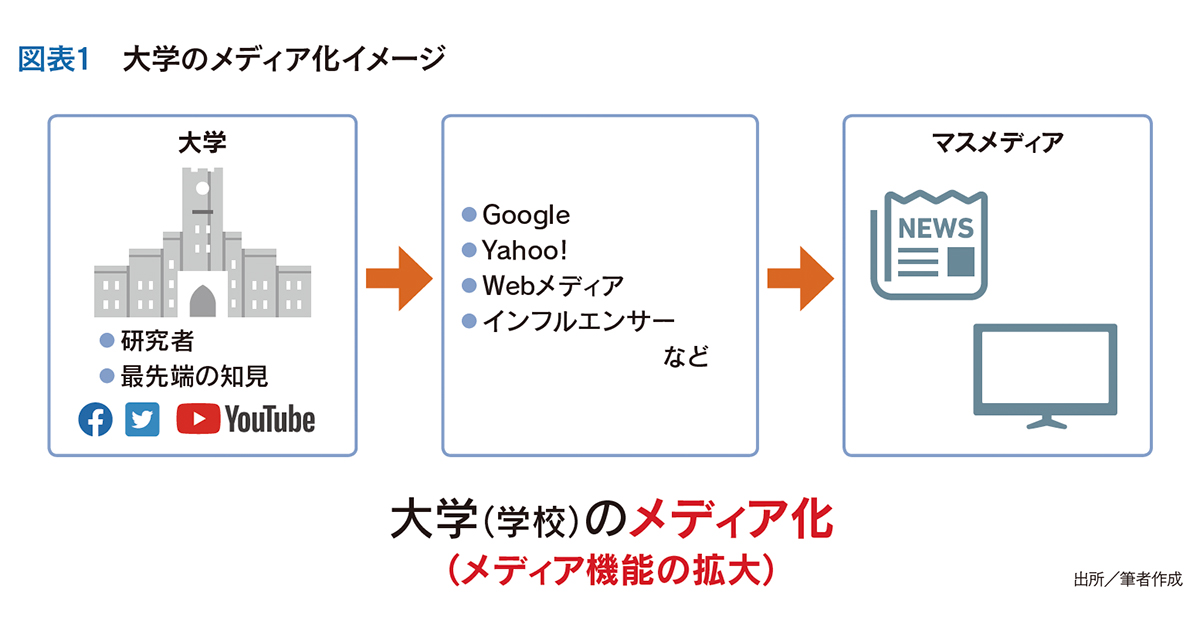

前回(第34回)の連載で大学のメディア化と既存マスメディアの機能を比較しました。その際、大学のメディア化のカギを握るのは、大学のアカデミックな情報を社会的に価値ある情報に変換する広報担当者だと説明しました。

この「社会的に価値ある情報」に変換するのに必要な視点がジャーナリズムです。