ブログや掲示板、ソーシャルメディアを起点とする炎上やトラブルへの対応について事例から学びます。

イラスト/たむらかずみ

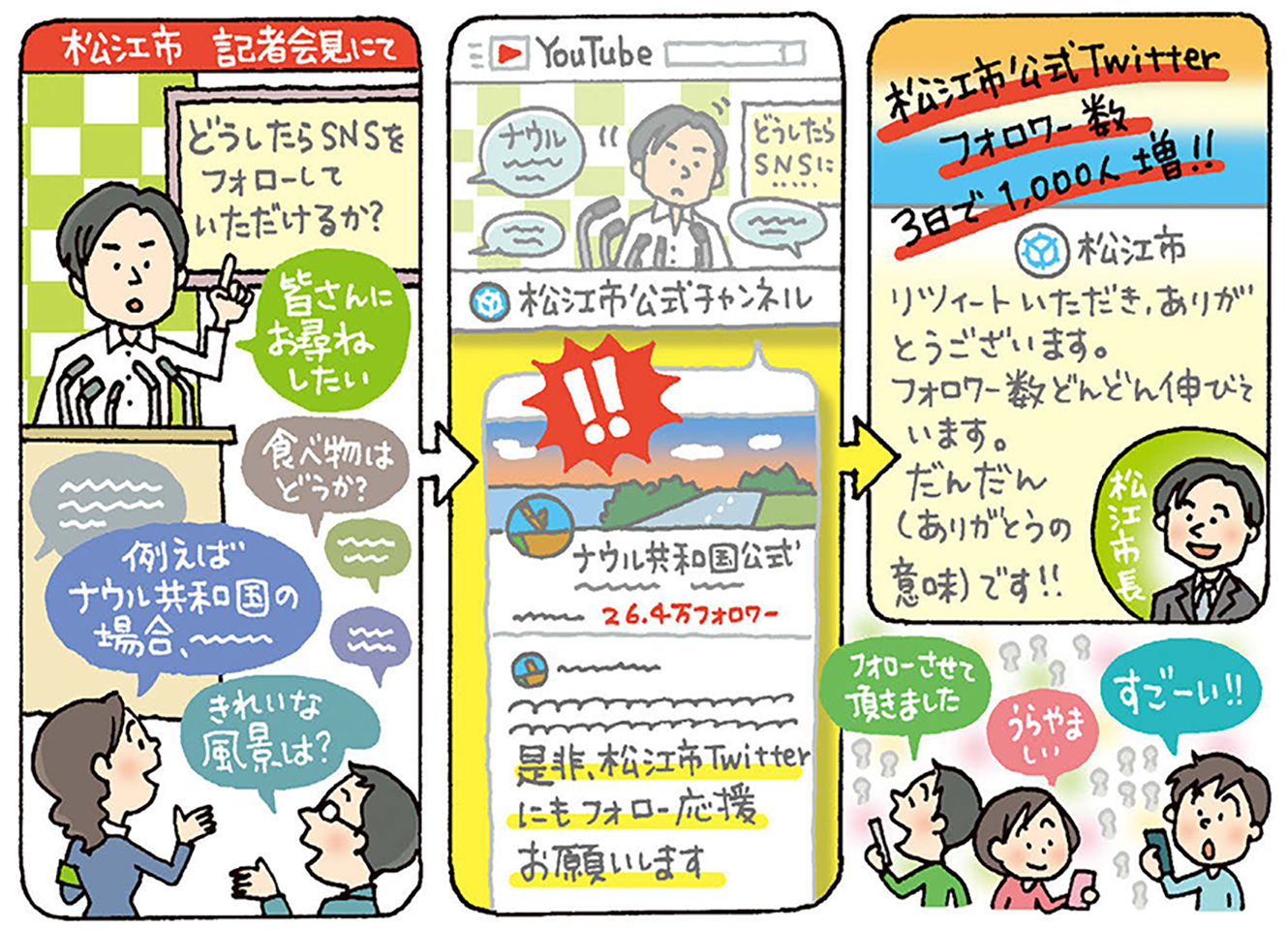

フォロワー増への魔法の言葉

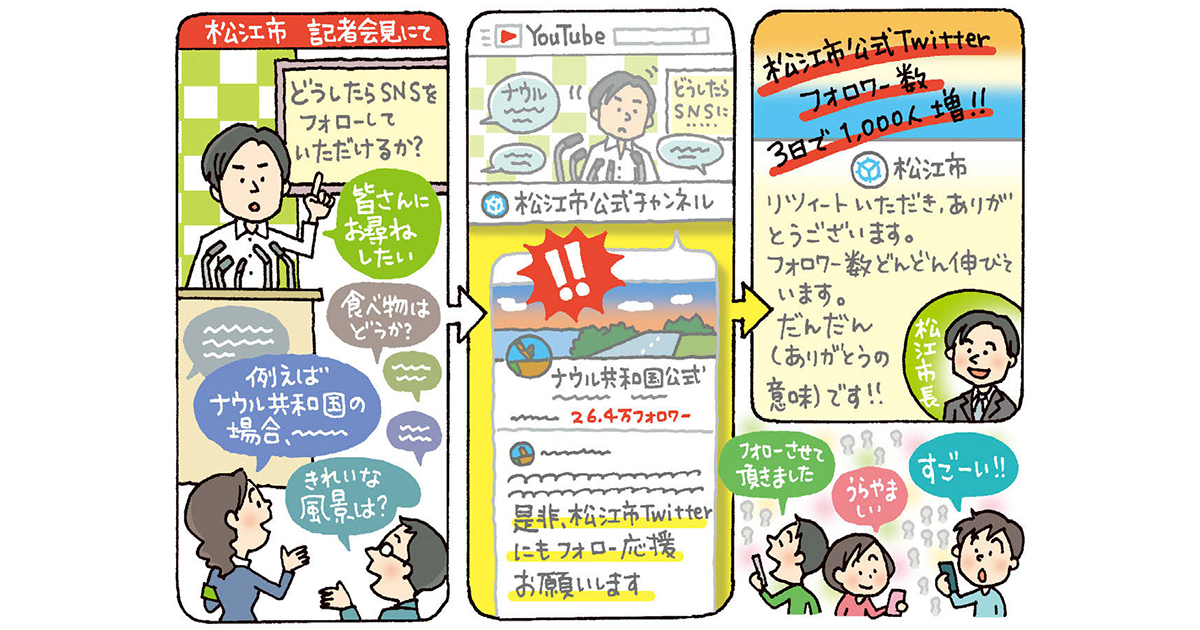

Twitterのフォロワーを増やすには?と島根県松江市の市長が自らの会見で出席する記者に質問を投げかけた。「世界最小の共和国」がこれに反応、フォロワー数がアップした。

10月、島根県松江市の上定昭仁市長は記者会見の場で、「松江市の公式Twitterアカウントのフォロワー数が少なく、どうすれば増えるのか教えてほしい」と出席していた記者に向けて質問した。記者たちから複数のアイデアが出る中、人口よりもはるかに多くのフォロワーがいることなどから「世界最小の共和国」ナウル共和国の日本語アカウントが注目の事例として紹介された。

市がこの会見動画をネット上に公開したところ、ナウル共和国のアカウントがこれに反応し、「是非、松江市Twitterにもフォロー応援お願いします」などと投稿して、3日間で松江市アカウントのフォロワーは1000人以上増加した。

会見の1/3を相談に充てた

松江市の公式Twitterアカウントは、21年春に上定市長が就任した後に積極活用を進めたものの、10月7日時点でフォロワー数は2670人にとどまり、「山陰両県の他自治体と比べても低い水準」(読売新聞)と指摘されていた。

市長は10月11日、会見でこの問題を取り上げた。SNSの効果的な発信について「記者の皆さんにお尋ねしたい」「ご意見をいただきたい」と呼びかけ、このテーマに約1時間の会見時間の実に3分の1を充てた。

驚いたのは、記者からいくつもの具体的なアイデアが出たことだ。市には観光と防災のTwitterアカウントが別にあり、使い分けなど市長の考えを聞きながら、「報告が多い、告知がもっとあるといい」「定点カメラできれいな風景の動画や写真はどうか」「もう少しやわらかいことを、面白く発信すると良い」「テレビは食べ物で人が集まる。コロナで飲食店がたいへんな時なので、食べ物はどうか」など、活用方法や投稿内容にまで話が及んだ。

魔法の言葉「教えてください」

これは単に「こうしてフォロワーが増えた」という事例の紹介ではない。市長の投げかけで、新たな対話が生まれた点が重要である。きっかけは「教えてください」という市長の姿勢だった。「教えてください」は、SNS上でも反応を喚起する魔法の言葉だ。この言葉をきっかけに、詳しい人や一緒に考えてくれる人たちが情報やアイデアを送ってきてくれる。仮にそれまで関係性が弱かったとしても、その言葉によってやりとりが生まれ、関係が強化されることも多い。

現場ではランキングやフォロワー数のような比較されやすい指標に振り回され、どうしていいか分からなくなっているケースが目立つ。ひとりの記者が会見で、「仕事が関係しなければ個人としてはフォローしないだろう」と語っていた。「教えてください」によって「では、どうすればいいか」という対話が始まった。フォロワー数の前に、コミュニケーションとは、このようにして進められていく対話ではないかと思う。

社会情報大学院大学 特任教授 ビーンスター 代表取締役社会情報大学院大学特任教授。日本広報学会 常任理事。米コロンビア大学院(国際広報)卒。国連機関、ソニーなどでの広報経験を経て独立、ビーンスターを設立。中小企業から国会までを舞台に幅広くコミュニケーションのプロジェクトに取り組む。著書はシリーズ60万部のベストセラー『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)など多数。個人の公式サイトはhttp://tsuruno.net/ |