総裁選でも注目された「経済安全保障」の問題。LINEの情報管理問題はじめ情報の漏洩は国内ならず国外にも及び、企業は改めて危機意識を持つ必要がありそうだ。さらに、記者の記事化の判断もこれまでとは変わりつつあり、一層の警戒を著者は勧める。

LINEは、個人情報データが中国などでアクセス可能な状態だったことを2021年3月17日に発表、謝罪した。

今秋は自民党総裁選挙、総選挙と政治ネタがメディアを賑わせた。新型コロナ対策から選択的夫婦別姓まで様々な争点があったが、ここにきて急浮上したキーワードがある。「経済安全保障」だ。総裁選では岸田文雄首相が「経済安全保障推進法」の策定を掲げて当選し、新たに担当大臣を置いた。

党内で旗振り役と目されていた甘利明氏が小選挙区で落選して幹事長を辞任したが、総裁選で岸田首相とともに経済安保の重要性を説いた高市早苗氏が政調会長に就任している。このテーマについては野党第一党の立憲民主党も政権公約に盛り込んでおり、今後は具体策をめぐる議論が加速することになるだろう。

経済安保の推進がビジネスに与える影響は、一般に考えられているよりはるかに大きい。米中対立に端を発した半導体不足は、すでに自動車から家庭用ゲーム機に至るまで幅広い商品の供給難を招き、景気に冷や水を浴びせている。中国・新疆ウイグル自治区の人権問題については、アパレル産業がサプライチェーンの検証や変更を迫られた。これらと同様の問題が、今後はAIやビッグデータの扱いなどICT分野でも起こるだろう。外国人材の確保、研究開発体制など影響を受ける分野は幅広く、無縁でいられるビジネスの方が少ないはずだ。

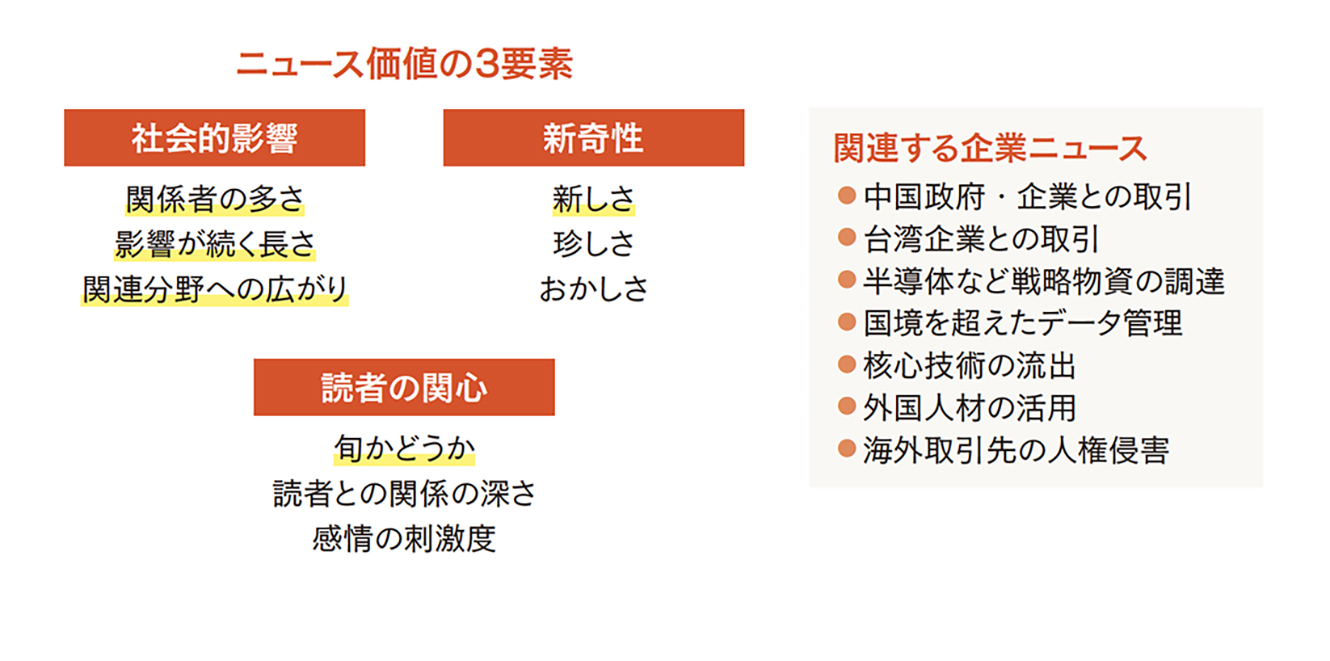

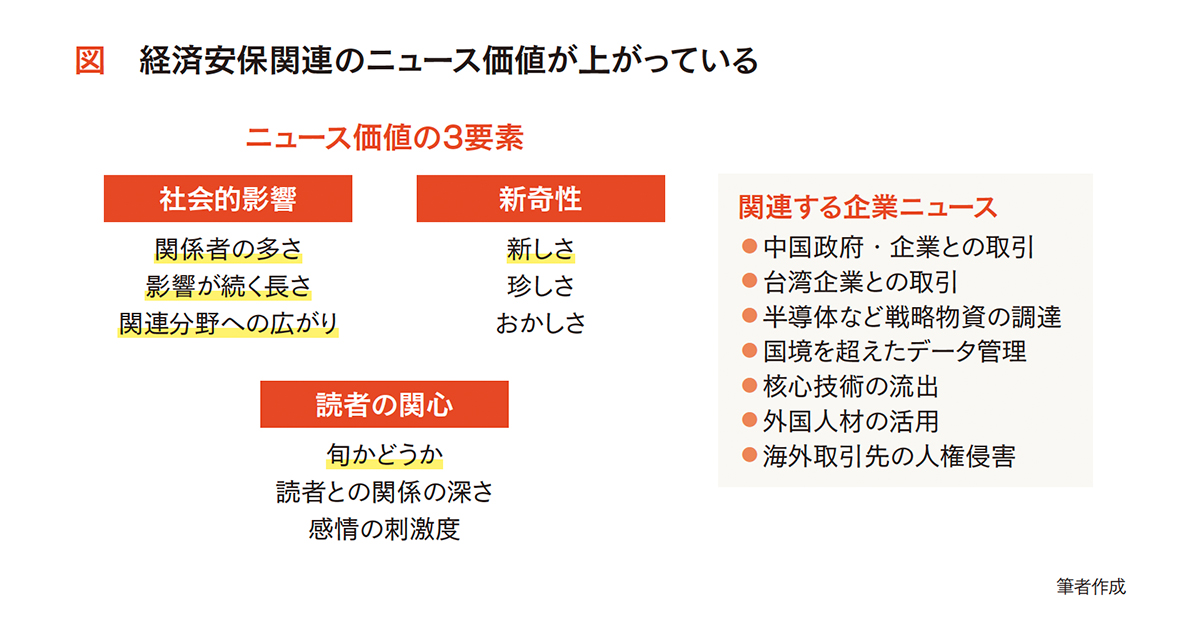

こうしたテーマは記者の目には「宝の山」と映る。政治部はもちろん、経済部や社会部、科学部などにもスクープのチャンスが転がっているからだ。行政の対応がこれからなので、記者業界で関心が高まっている「問題提起型の調査報道」がしやすい側面もある。これから、スクープをきっかけに企業や行政が一斉に対応を迫られるケースが増えるだろう(図)。

筆者作成

記者間では既知だった!?

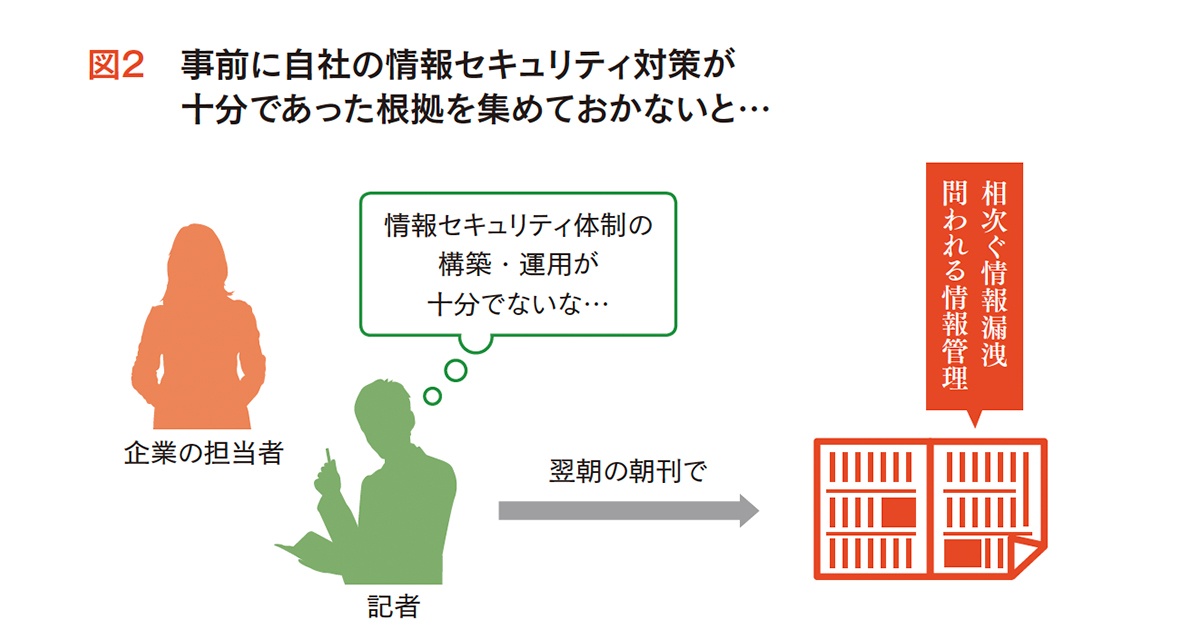

企業にとっては、いかに早く危機の予兆に気づき、先手を打てるかがこれまで以上に重要になる。その成否のカギを握るのが、各種報道に目を配り、社外に記者など多様な情報源を持っている広報部門の情報収集・分析(インテリジェンス)力だ。

では、どのように危機を察知すればいいのか。ヒントになるのが、2021年度の新聞協会賞を受賞した朝日新聞の「LINEの個人情報管理問題のスクープと関連報道」だ。通信アプリ「LINE」が保有する個人情報が...