日々の意思決定や働き方には、企業に醸成されたカルチャーが色濃く反映される。組織として意図を持って行動指針などを設計すれば、不正予防をはじめリスク管理にもなる。暗黙知になりがちなカルチャーを明文化し、浸透させるヒントを解説する。

カルチャー、組織文化、企業風土、と呼ばれるものは、社員の行動や言動が積み重なって出来上がっていくものです。企業活動を継続していけば、どんな会社にも醸成されます。例えば「毎日元気に挨拶する」社員が多い会社なら、新卒社員も挨拶するようになるでしょう。しかしカルチャーがなんとなく醸成されるのを待つのではなく、組織として明確な意志を持ってカルチャーを設計し、明文化していくこともできます。事業のビジネスモデルを描くように、組織として社員に提供するカルチャーモデルを描くのです。

カルチャーは設計できる

なぜカルチャーの明文化が必要かというと、2つの側面があります。ひとつは、社員や求職者が企業に抱く「期待値」と「実態」のギャップを減らすことができ、より良い組織づくりにつながるからです。どのようなカルチャーを提供する企業か適切に定義できれば、採用もしやすいですし、エンゲージメントの高い社員が増えます。

もうひとつは、不正のような「意図しないカルチャー」が出来上がることを防ぐ、リスク管理の側面です。例えば経営陣が「現場に頑張ってほしい」と思って高い必達目標を課していたことが、結果的に「嘘をついてでも、いい数字を上げないと怒られそう」といった雰囲気を生んでしまう。そこに「お客様の笑顔のために頑張る」という価値観が、社員の日々の行動に定着していれば、目の前のお客様に嘘をついてまで物を売ろうとはしなかったはずです。

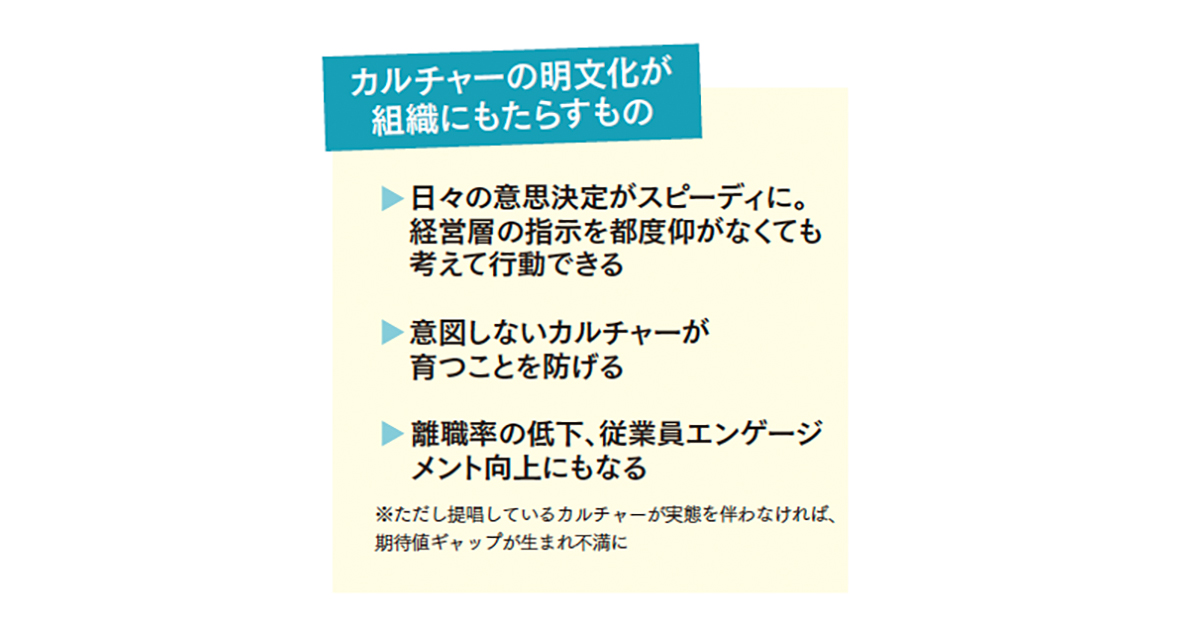

カルチャーの明文化が組織にもたらすもの

▶日々の意思決定がスピーディに。経営層の指示を都度仰がなくても考えて行動できる

▶意図しないカルチャーが育つことを防げる

▶離職率の低下、従業員エンゲージメント向上にもなる

※ただし提唱しているカルチャーが実態を伴わなければ、期待値ギャップが生まれ不満に

等身大を伝えるのがポイント

目の前のお客様にどう接するか、社員一人ひとりが日々、意思決定しています。そのとき「どう行動するか」のよりどころとなるのがカルチャーです。組織に様々なインプットをした結果、カルチャーが定着しますが、その中核を成すのは、企業の存在意義ともいえるミッション(企業が果たすべき使命やビジョン 自社のあるべき姿)に起因する「バリュー」(行動指針)です*。

*唐澤氏は『カルチャーモデル 最高の組織文化のつくり方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)にて、カルチャーを形作るものを7つの要素<Stance(組織としての在り方)、Shared Value(行動指針)、Structure(組織の構造)、System(制度)、Staff(人の採用や育成)、Skill(組織としてのスキル)、Style(組織風土)>に分解して整理している。

例えば、「このままでは売上数字が足りない」時、「お客様の笑顔が大事」という会話がいつもなされ、その指針を体現する人が賞賛される組織であれば、「後でキャンセルしてもいいから買ってくれ」などと無茶なことは言わず、別な方法を考えるはずです。ルールとは違う「余白のある指針」を持っておくと、社員が「自ら考える」強い組織をつくることができます。

ここでポイントになるのは、背伸びせず「等身大」のカルチャーを設計、発信することです。例えば...