広報の際に注意が必要な尊厳と権利を踏まえたデザイン。単なる認知度を上げるための発信ではなく、ユーザーに相応しいコミュニケーションを追求する広報デザインのあり方を解説する。

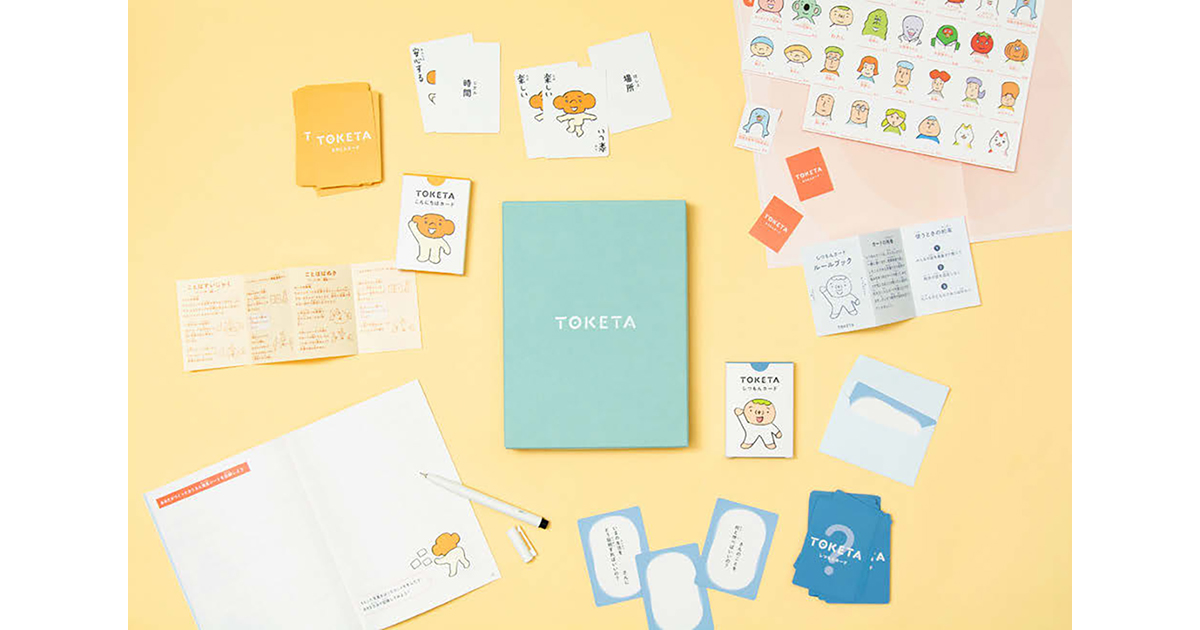

里親家庭で暮らす実子、里子双方に向けたカード形式の広報ツール フォスタリングカードキット「TOKETA」。子どもとの関係が打ちとけた(TOKETA)、子どもが感じる不安や疑問がとけた(TOKETA)から命名された。

発行:日本財団、子どもの家庭養育推進官民協議会

企画・制作:田北雅裕(九州大学)+UMA/design farm

イラスト:makomo

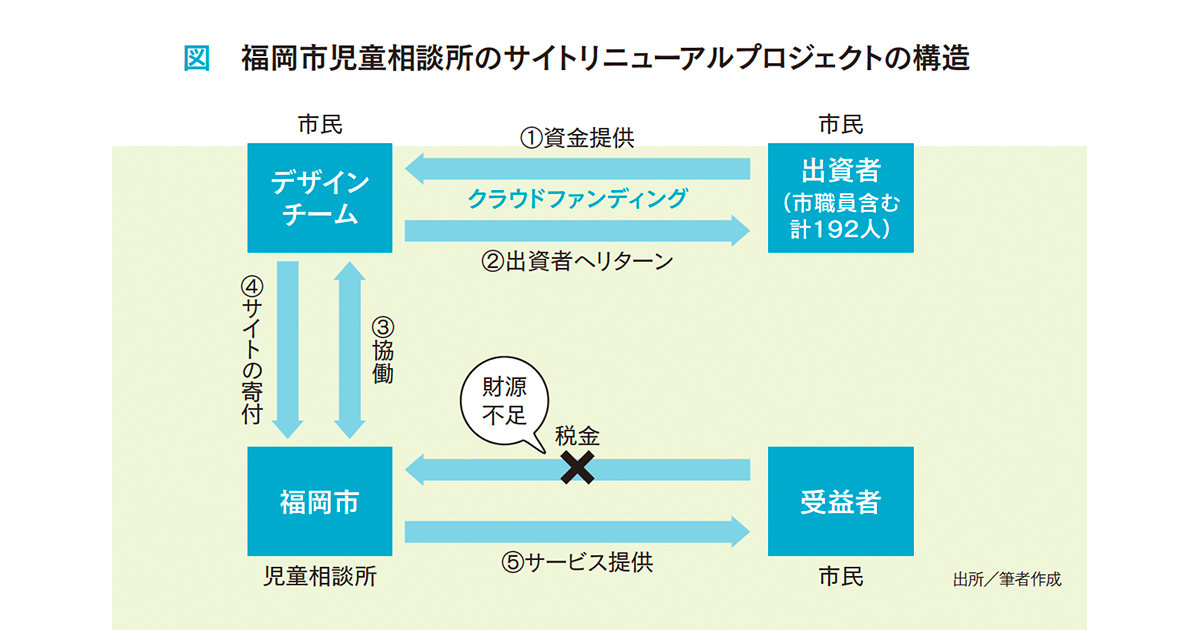

前回まで、子ども家庭福祉と広報のデザインとの関係について福岡市の例を挙げつつ綴ってきました。「デザインはお金が流通するところに施される傾向にあるため、子ども家庭福祉領域に行き届きにくいこと」「相談機関の広報媒体のデザインを工夫することで、一体となったケア機能を発揮できること」「子ども家庭福祉を担う行政との協働は、民間企業と異なり特殊な面が多々あること」などについてです。その中でも、常に意識しなくてはいけないことのひとつに、子どもの尊厳と権利を踏まえたデザインがあります。

第3回で、福岡市のPR動画内で子どもの顔にぼかしを入れなかったケースを紹介しましたが、そのような配慮のことです。そもそもの事業内容である福祉の目的に立てば、当たり前のことではあります。しかし、広報の際にその目的が見えにくくなり、社会的に弱い立場にある子どもが、大人の都合で利用されたり権利が制限されたりすることが少なくありません。

広報における倫理的配慮

例えば、虐待予防や困窮支援などの子どもの支援を掲げた団体の広報において、子どもが泣いている姿などの虐待を彷彿させる写真を用いて寄付を募るケースを散見します。確かにその方が目を引き、同情を誘えるのかもしれません。

また、「子どもの境遇の悲惨さを伝えたい」「子どものために寄付を集めたい」という前のめりな気持ちが、子どもが可哀想に見えることを正当化してしまう風潮もあります。しかしそれは、その子どもの尊厳が損なわれている姿を拡散しているとも言えます。たとえそれがイメージ(フィクション)であったとしても、子どもを哀れみの対象として強化していると言えるでしょう。ドラマや映画と異なり、現実の事業やサービス利用者との関係の上にのみ成立する広報・広告は、子どもの尊厳および権利を鑑みた、相応の倫理的配慮が必須となります。

私が所属するNPO法人「SOS子どもの村JAPAN」(福岡市)では、虐待などで家族と暮らせなくなった子どもを支える事業に取り組む中で、子どもの尊厳と権利を守るための指針として「セーフガーディング・ポリシー」を作成しています。また、子どもの辛さを連想させるビジュアルを用いないなどのデザイン上のルールも定めています。

近年、社会課題の解決を目指してデザインが活用される局面が広がりを見せています。特に当事者である子どもとの接点になる子ども家庭福祉における...