BtoB企業はBtoC企業と比べ、前提として企業名の認知率も低い傾向があり事業内容も理解してもらいづらい。メディア露出の頻度が低いのも致し方ない。しかし、それで諦めてはいけない。BtoBならではの売り込みの方法を著者が伝授する。

筆者は日本経済新聞の記者だったので、BtoB企業の商品やサービスを取材する機会は少なくなかった。しかし、一般紙の記者は、経済ネタであっても読者=消費者という意識が強い。BtoBビジネスに特化した企業は眼中にないという雰囲気があったように思う。

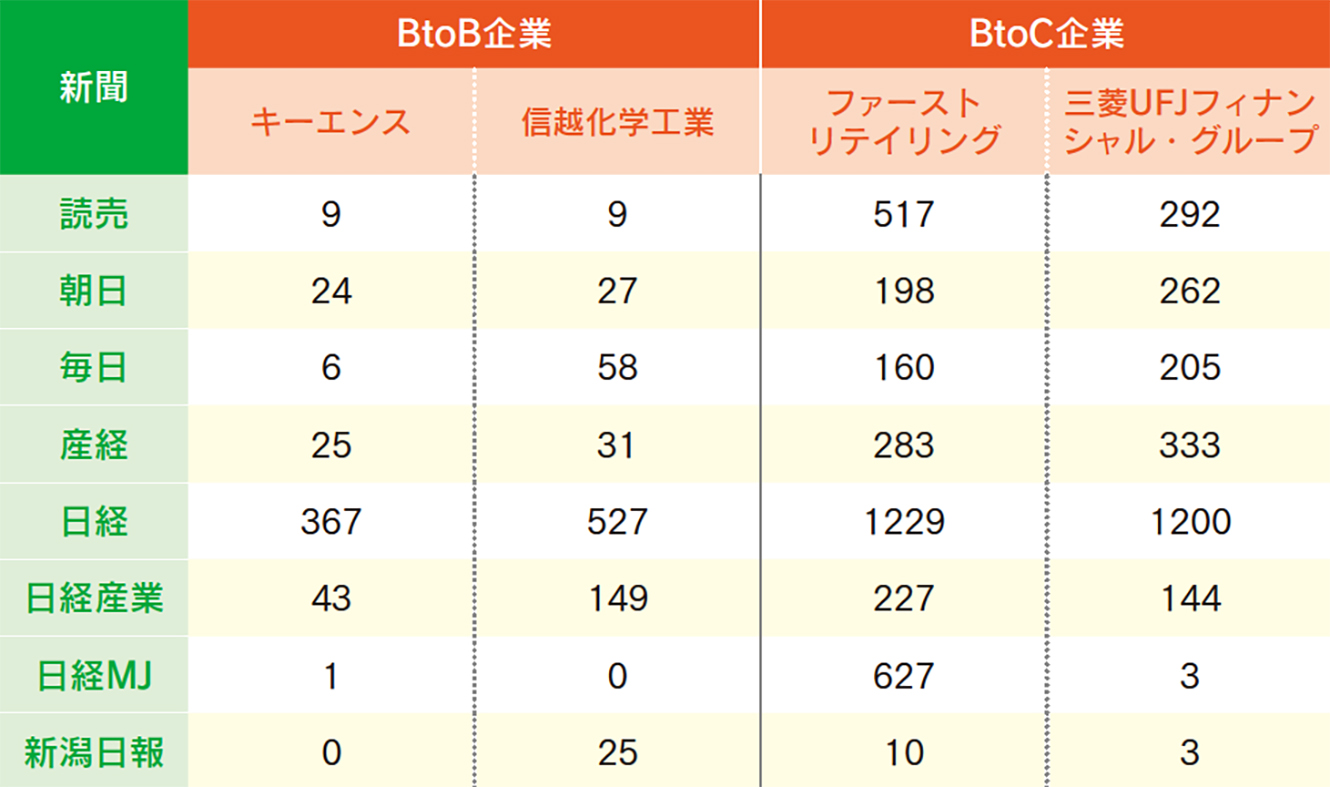

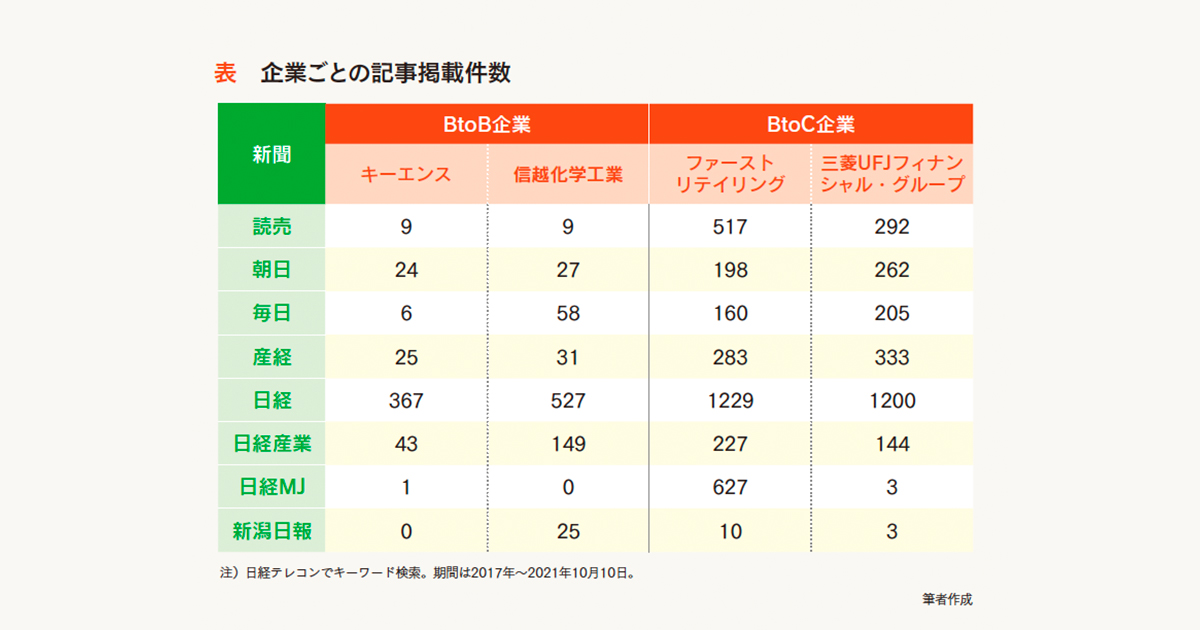

数字で確かめてみよう。下の表は株式の時価総額が日本でトップ10に入る4社(10月11日現在)の企業名を記事データベースで検索した結果だ。BtoB企業の代表格であるキーエンス、信越化学工業と、BtoC商品・サービスを手がけるファーストリテイリング、三菱UFJフィナンシャル・グループとでは、過去5年間の記事数が媒体によっては2桁違う。日本有数の大企業でさえこれだから、非上場や中堅・中小のBtoB企業による一般紙への売り込みがいかに難しいかが容易に想像できるだろう。

筆者作成

しかし、BtoB企業の広報からすれば、「一般紙やテレビには取り上げてもらわなくても結構」とは言えないだろう。近年、少子化による人手不足が深刻化しており、優秀な人材を確保できるかどうかは企業の知名度が左右するからだ。今回はBtoB企業が一般紙やテレビなどで露出度を高める方法について考えてみよう。

まずは事業の「棚卸し」を

広報戦略を立てる上でまず必要なのは「自社の何が売り込めるか」を見極めることだ。広報資産の棚卸しと言い換えてもいい。しかしBtoB企業の場合、商品・サービスは直接売り込みにくい。そこで「からめ手」から攻めることが重要になる。

記者はどんなネタにニュース価値を見出すのか。後述の信越化学工業の記事が参考になる。日経が株価の動きから人事まで幅広く取り上げる一方、一般紙で目立つのは「社会貢献」にかかわるニュースだ。

例えば朝日新聞の地方面。ここには、『越前市と製造3社が地方創生で連携』(福井県、2017年1月27日付朝刊)、『消毒液10トン、信越化学工業が上越市へ』(新潟県、2020年5月14日付朝刊)といった記事が掲載されている。いずれも製造拠点を置く地域への貢献活動で、新潟などの例は地元工場で生産する製品の広報にもつながっていそうだ。

毎日新聞の掲載件数が多いのも、「毎日芸術賞」に同社が協賛しているから。例えば『毎日芸術賞 宇多さんら6人に贈呈』(2020年1月25日付朝刊)では、冒頭に『第61回毎日芸術賞(特別協賛・信越化学工業株式会社)に...