ジェンダーにかかわる広告・広報物は日増しに増えている印象だが、意図して話題喚起を狙った表現は別として、「別に問題ないだろう」と自らの独断で発した言葉が、炎上につながりかねない時代。今こそ情報のアップデートを図りたい。

本稿では、ジェンダーやマイノリティに関する記事を中心に取材・執筆し、企業の広報支援も行うライターのニシブ マリエ氏に、そうした記事を書く際の注意点を聞いた。

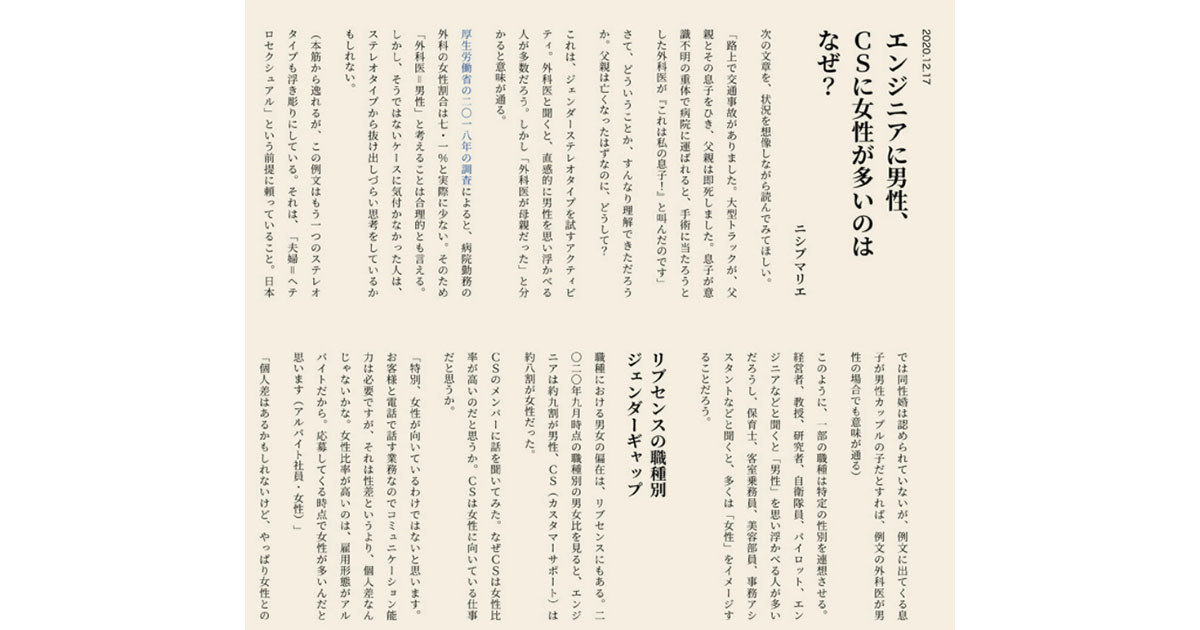

ニシブ氏が執筆したリブセンスの企業ブログ『Q by Livesense』の記事。企業がジェンダーをテーマにしたコンテンツを発信する機会は増えたが、同社の記事は「社内で見えた景色を起点にしている」のが特徴。本稿も、社内のエンジニアとCSの男女比率に対する課題感が起点となっている。

男女の職業偏重の背景とは

『エンジニアに男性、CSに女性が多いのはなぜ?』。これは、リブセンスの企業ブログの記事だ。内容は、エンジニアの約9割が男性社員な一方で、CS(カスタマーサポート)の約8割は女性という同社の人員配置の偏りを端緒に、その偏りの原因、つまり生得的な能力差か、「女性は数字に弱い」といった偏見によるものなのか、を現場へのヒアリング調査の結果や、海外の文献などを引用しつつ、紐解くものだ。

本記事は執筆の他、企画もニシブ氏がチームと共に考えたという。本メディアのコンセプトは、社会課題に対し、“問い続ける”ことだが、「さらに、『社内の課題を取り上げること』『背伸びをせずに等身大で書く』点が特徴です。カッコいいスローガンよりも、そのスローガンの手前の部分にある迷いやカッコ悪さ、葛藤といった部分を描いて、他社や同じ課題を抱えている人の参考にしてほしいという思いがあってはじまったものです」。

そうしたメディアのコンセプトを踏まえ、社内の課題と自身の強みであるジェンダーを掛け合わせた結果、冒頭の記事が生まれた。

企業発信の記事にも質が重要

記事を書く際に意識していることとは。「例えばZ世代の人たちは、社会課題に対して意見を持つことが当たり前な一方、それより上の世代の人たちは社会活動へのハードルが高い印象を受けます。それゆえ、社会課題をもっと気軽に考えられるきっかけをつくるという姿勢を心掛けています」。

昨今は企業のオウンドメディアも自社の商品・サービスに関する記事のみならず、ジェンダーはじめ社会課題をテーマにしたものも増えた。しかし、「(企業のオウンドメディアだからといって)インタビュイーから聞いた情報をそのまま載せる、といった浅い内容では到底終われません。むしろ企業のオウンドメディアだからこそ、『なぜ自社が今、この記事を出すのか』というストーリーが強く求められる。会社の代表者として書く責任の重さを日々痛感していますね」。

正解を求める姿勢を示す

では、企業がジェンダーに関し、何かしらの発信をする際、どのような心構えが...