企業の広報戦略・経営戦略を分析するプロが、データドリブンな企業ブランディングのこれからをひも解きます

| 今回のポイント | |

|---|---|

| ① コロナ禍で浮き彫りになったフェイク情報の影響力 | |

| ② フェイクニュースは企業ブランドに影響することも | |

| ③「ファクトチェック」=単なる裏取り ではない |

近年、ソーシャルメディアなどで個人の情報発信や拡散が容易になり、フェイクニュースは世界中でその数を増やし、ますます影響力を強めています。特にコロナ禍ではより顕著になり、紙不足によるトイレットペーパーやマスクなどの品切れを煽るコメントが拡散され、買い占めや転売などの二次的な被害にも繋がりました。

また、最近では企業の情報に関するものも増えてきています。とある食品の原材料表示が「偽装されたものだ」と拡散された事例や、配達中の従業員が勝手に商品を食べて逮捕された、というニュースを模したコラージュ画像が出回った事例などにみられるように、場合によっては自社の商品やサービスのイメージを大きく損なうようなデマ・フェイク情報が知らない間に拡散されている可能性もあります。

「フェイクニュース」については研究者により様々な定義がありますが、本稿では主にネット上に拡散された誤情報や偽情報など、社会に負の影響をもたらす不確かな情報に対して企業はどう向き合えばよいのか、考察していきます。

「ファクトチェック」の考え方

誤情報に惑わされないためには「ファクトチェック」の視点が欠かせないものになっています。ファクトチェックとは、名前のとおり、その情報がファクト(事実)であるかどうかをチェック(検証)するものですが、単に情報の裏を取ればよいというものではありません。立場に左右されない検証を行ったり、意見や見解とはっきり区別するため、根本的な考え方と基本ルールを理解しておくことが重要となります。

ファクトチェックの最も重要なポイントは【第三者】が、【公開されている事実・証拠】に基づいて、【検証の再現が可能】な状態で発表、公表するということです。また、ファクトチェックはあくまで事実情報が正確かどうかを検証するものであり、個人の価値観に基づく意見や見解は対象とはなりません。

加えて、単にその情報がデマかそうでないかを判定するものではなく、どういった部分が事実と異なるのか、根拠が不足しているのかなどを細かく判定する必要があります。これについては、日本のファクトチェック普及・推進を図っている特定非営利活動法人ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)が定めた9つのレーティングがあり、国内メディアやファクトチェック団体に推奨されています*。

*FIJのレーティング基準(https://fij.info/introduction/rating)

企業や広報に求められる姿勢

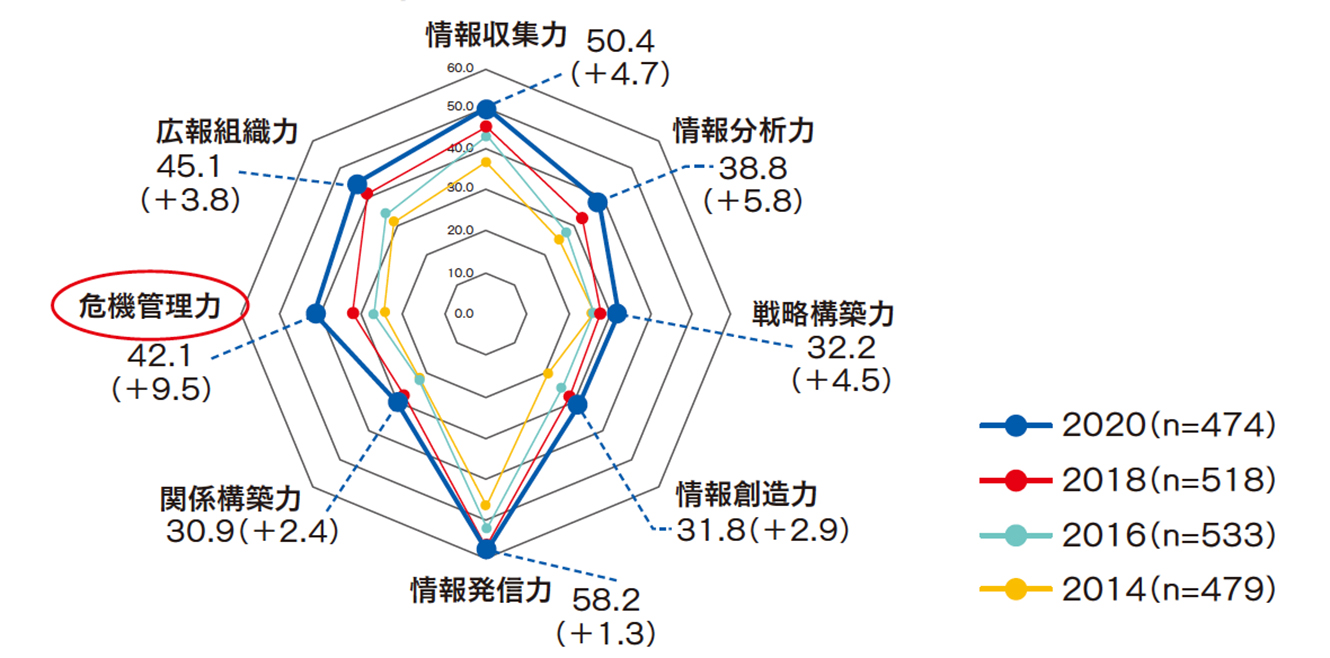

企業広報戦略研究所が行った広報力調査では、企業広報に必要とされる8つの広報力のうち、2014年から2020年までで最も伸長率が高かったのは「危機管理力」でした。年々増えていますが2020年調査で前回より約10ポイントも一気に拡大したことが顕著に示されています。(図1)

出所/企業広報戦略研究所(https://www.dentsu-pr.co.jp/csi/csi-outline/20201118.html)

冒頭で事例を挙げたような、自社に関する事実無根の情報が出回ってしまう、社員が真偽不明の情報を拡散してしまうなどのリスクは年々高まってきており、企業広報として回避、対策していくべき領域の一つになっています。

しかし、フェイクニュースに巻き込まれてしまったからといって当事者の企業が真っ向からフェイク判定を行ったり、感情的に批判を行ったりすることは、かえって企業イメージを損なったり、炎上リスクを大きくしてしまうことに繋がる恐れがあります。

では、そのような状況にならないために、企業側にはどのような対応が求められるでしょうか。(図2)

①メディアやSNS上の誤情報のモニタリング・収集

➡自社や関連業界の情報に限らず、企業としてデマを拡散しないための情報収集

②広報担当者のフェイクニュースに関するスキル向上

➡フェイクニュースやファクトチェックの考え方に対する理解を深める

③事実の公表に徹した、誤情報の払しょく・フェイクニュース/デマの防止

➡デマに対して感情的に否定することがさらにデマを強めてしまう可能性も

図2 企業広報におけるフェイクニュース対策のポイント

基本的には、①フェイクニュースの可能性がある情報のモニタリング ②フェイクニュースやファクトチェックの考え方をしっかりと理解する ③(巻き込まれてしまった場合は)事実確認・企業として公開できる事実情報の開示に徹する という3点が重要です。特に③は注意が必要で、拡散される誤情報には悪意のないものも多く含まれていることも多いため、あくまで否定ではなく、淡々と公になっている事実をアナウンスすることが重要です。

ブランド向上に繋がることも

このように、一見するとデメリットやリスクの面ばかりが目立つフェイクニュースですが、対応の仕方によって企業ブランディングに繋がることもあります。

2020年2月頃、Twitter上でトイレットペーパーが品薄になる、という趣旨のデマが広がった際、関連するメーカーや流通などが「在庫はあるので安心してください」という旨のメッセージとともにトイレットペーパーの在庫の写真を投稿し、デマ騒動の収束に貢献したという事例があります。

これは、シエンプレ デジタル・クライシス総合研究所が発表した「ジャパン・デジタル・コミュニケーション・アワード」でも大賞を受賞するなど、2020年を代表するポジティブなコミュニケーションとして企業ブランドの大きな向上に貢献しました。

フェイクニュースを単なるリスクではなく社会全体の大きな問題と考え、企業各社が自社にできることを意識しながら事実情報を発信することが、フェイクニュースを無くし、よりよいコミュニケーション社会をつくっていくための一歩となるでしょう。

電通パブリックリレーションズ

情報流通デザイン局

ソリューションデザイン室

森嵜渓登(もりさき・けいと)

大手飲料業界を中心に衣類、菓子、機械メーカーのクライアントの窓口としてプランニング&コンサルティングを提供。2021年1月から現職。主にYouTube・Twitter等のSNS向け施策の企画・実施・運用等を担当するほか、新聞・雑誌・WEB等のメディアリレーションズ業務にあたりながら、ファクトチェックの重要性を社内外に発信。

企業広報戦略研究所は電通パブリックリレーションズ内に2013年に設立。企業経営や広報の専門家(大学教授・研究者など)と連携して、企業の広報戦略・体制などについて調査・分析・研究を行う。https://www.dentsu-pr.co.jp/csi/

OPINION

誤情報や偽情報に惑わされない社会に向けて

ファクトチェックは真偽不明の情報に対抗する手段ではなく、情報の正確性を可視化し、人々が誤情報に惑わされず事実を見極めるための判断材料を提供する活動です。そのためにも、様々な専門的な情報を持っている企業にも客観的な情報・データを積極的に発信・公開してもらうことがスムーズなファクトチェックを行う材料となり、国内の誤情報をより一層減らすための大きな助けになると考えています。

また、昨今では機械学習により誤情報の可能性の高いものを予測するモニタリングシステムも開発され、より早く疑義言説を発見し、ファクトチェックできるようになりました。ファクトチェックの活動は日々進化しています。

特定非営利活動法人

ファクトチェック・イニシアティブ

理事兼事務局長

楊井人文氏

https://fij.info/