受験業界における大学の評価が入学難易度(偏差値)で決まることに異論はないと思います。しかし、本来、入学時の受験生の学力を示すひとつの指標に過ぎなかった偏差値によって大学が序列化され、その序列が大学そのものの社会的評価さえ左右してしまう実情は、大学業界に身を置く者として常につきまとう違和感でもあります。

偏差値に左右される大学の実状

私立大学では関東の「早慶上智」「MARCH」「日東駒専」「大東亜帝国」。関西では「関関同立」「産近甲龍」、追手門学院大学が入れられる「摂神追桃」に「外外経工佛」⋯⋯。似たような規模や偏差値帯によって様々な大学グループがつくられ、それがピラミッドのようにランク付けされる私立大学。受験シーズンは特に、そうでない時でさえも「どのグループにどの大学を入れるべきだ」「各グループ内の大学の序列はどうだ」など、Yahoo!知恵袋をはじめ、ネット上では白熱した議論(?)が繰り広げられています。

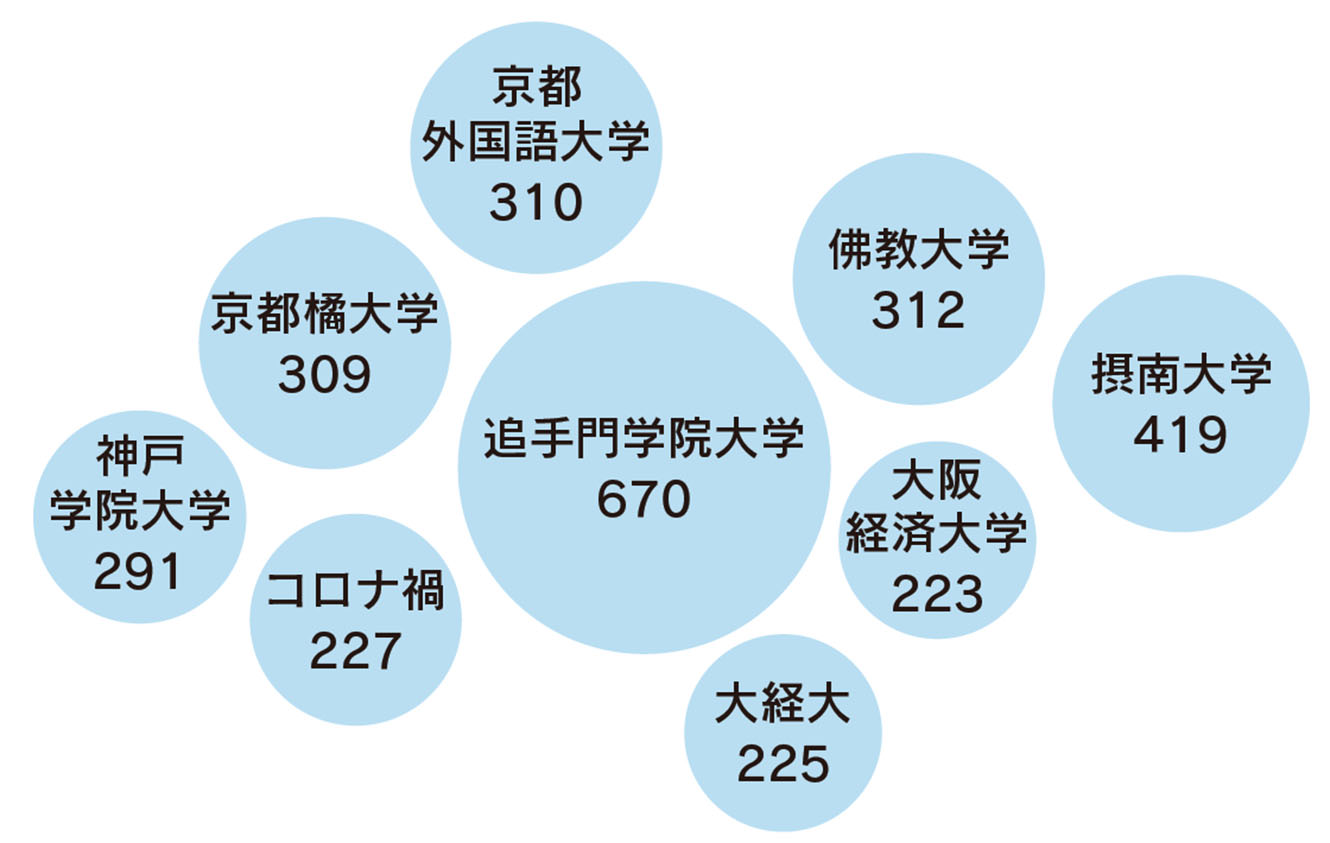

筆者らはSNS上の自大学に関する書き込みを、分析ツールを用いてモニタリングしていますが、どういったキーワードが多いか(シェアオブボイス)を年間でみると、大半が「同じ大学グループ内での序列がどうだ」「グループ外の特定の大学との序列がどうだ」など、序列や比較のキーワードで溢れ、その根拠の基本はやはり偏差値です(図表1)。

出所/筆者作成

そもそもなぜこういったことになるでしょうか。大学に進学する意味を説明する際に一般的に引用されるのが「人的資本論」と「シグナリング理論」の考えです。前者はそもそも大学に進学する(高卒より大卒という学歴)意味を、後者はどの大学に進学するかの(学校歴)意味を説明していると筆者は捉えています。

「人的資本論」の考えは、高卒者よりも大卒者の生涯賃金が高いことに着目し、学費の負担や大学へ行かずに働いた場合に得られる所得を失っても、大学教育が能力を向上させ将来の所得を増やすからだとし、大学に進学する意味を説明します。

一方「シグナリング理論」の考えは、学歴や学校歴が外からは確認できない個人の能力を客観的に表す証明書のようなシグナルとして機能しているとし、高卒よりも大卒、低偏差値よりも高偏差値の学校を目指す意味を説明します。筆者の捉え方は2つの考えのどちらが正しいかというものではなく、特に大学広報においては両方の視点が必要であるという考えです。連載21回目(『広報会議』2020年12月号)で説明した業界ポジションに応じたコミュニケーション戦略とブランディングのフレームワークも理論的にはその考えに基づいています。

大学教育そのものではなく...