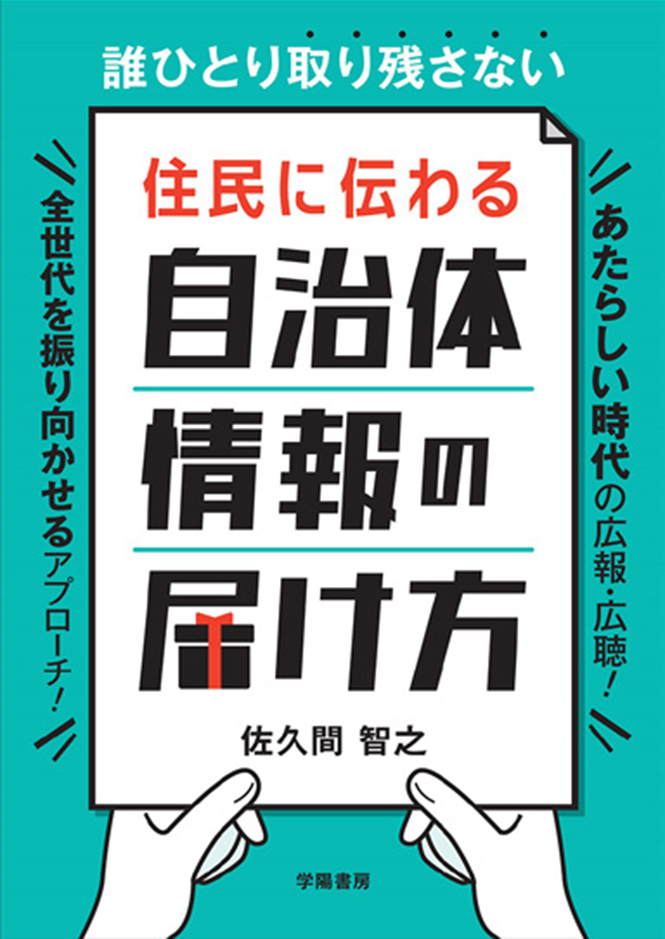

誰ひとり取り残さない

住民に伝わる 自治体情報の届け方

佐久間智之/著

学陽書房

124ページ、2090円(税込)

コロナ下においては国民も自治体の動きにより注目し、給付金や感染対策についての情報発信に耳を傾けた。一方で自治体広報は、一般に企業の広報に比べて、より“公的”な縛りが多く、伝えなければならない情報の詰め込みになっているケースも残念ながら散見される。

本書の著者は埼玉県三芳町で広報を務め、担当した広報誌『広報みよし』は2015年の全国広報コンクールで最高賞を受賞、2019年には地方公務員アワードを受賞し、自治体広報で成功実績をつくってきた佐久間智之氏。アフターコロナにおける広報・広聴のノウハウ、考え方をまとめた。

「広報はラブレター。ラブレターを書いても相手に届けなければ意味はありません。伝えるではなく“伝わる”コミュニケーションを考える必要があります。コロナ下で住民に不安が広がる中で、この“伝わる”情報発信になっているか、誰ひとり取り残さずに届けられているかという軸を見直す機会にもなったと思います。そのための企画、表現、デザイン、発信の方法を網羅的に整理したのが本書になります」と佐久間氏は説明する。

住民目線で広報メディアを選ぶ

自治体広報の情報を届ける相手は住民だ。子どもから高齢者、そして外国人など、多種多様な人々が対象となってくる。コロナ下で進むDXは、効率性などを考えてもポジティブな変化ではあるが、そこには落とし穴があるとも佐久間氏は警鐘を鳴らす。

「情報発信において、その80%がSNSやネット、動画といったデジタルに移ったとしても、残り20%をないがしろにするわけにはいきません。誰ひとり取り残さないために、広報は常に住民目線に立って、届いていない部分を埋める努力を続けなければならないのです」。

例えば、病院の待合室のポスター、広報誌、まちの掲示板。アナログな部分も、住民の情報接触のルートをたどるとかなり重要になってくるという。「今企業においても『誰ひとり取り残さない』、SDGsで叫ばれるような発信が求められていると感じます。ひとつの媒体で展開する発信はこれからより難しく、メディアミックスしながらトライ&エラーを繰り返して、届く層を増やす必要があると感じます。あくまでDXは手段のひとつであることを認識し、歪みが生まれないようにしなければなりません」。

全員が広報を理解すべき

コロナ下で増えた発信のひとつに「動画」があるだろう。本書で著者も、5Gの登場で外出中であっても通信量を気にせずに動画での情報に触れることができるようになり、より動画の活用は重要となってきていると言及。2020年共感を呼んだ、農林水産省「BUZZ MAFF」の動画などを事例に挙げつつ、見たくなる動画のアップ方法などを紹介している。最後に、企業でも活用の進む動画の、自治体における活用の今後について聞いた。

「例えば行政の手続きは、複雑で文章にするとどうしても文字量が多く、伝わりにくい面がありましたが、動画であれば視覚的に理解しやすいです。これを各部署で作成できるようになれば、業務の効率化、そして住民の方々の負担も減ります。きめ細かな情報発信をするためには、全員が広報マインドとスキルを持たなければならない時代になったと感じています」。

佐久間智之(さくま・ともゆき)氏

2002年入庁。埼玉県三芳町で税務課、介護保険担当を経て広報担当。独学で広報やデザイン、写真などを学び、4年で広報誌『広報みよし』を日本一に導く。2020年退職。独立しPRDESIGN JAPANを立ち上げ、現在は自治体の広報アドバイザーやPR TIMESエバンジェリスト、早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員としても活動中。