企業PRのアドバイザーを多く担当していて、もっともよく聞かれる質問。それが「どうやったらテレビで取り上げてもらえますか?」というものだ。ここでは、商品PRに限らず、コーポレートPRでも欠かせないメディア露出、なかでもテレビディレクターに「これは取材したいな」と思わせるための企画書について考えたい。

テレビが「取り上げにくい」ネタとは

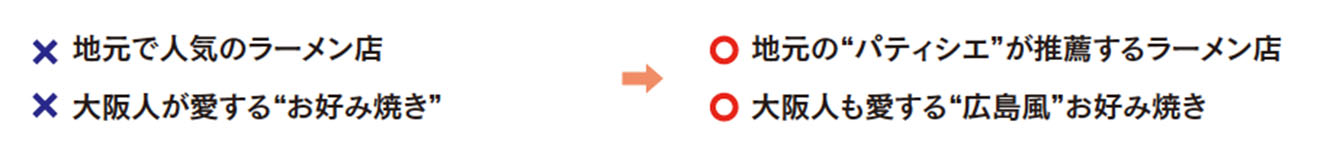

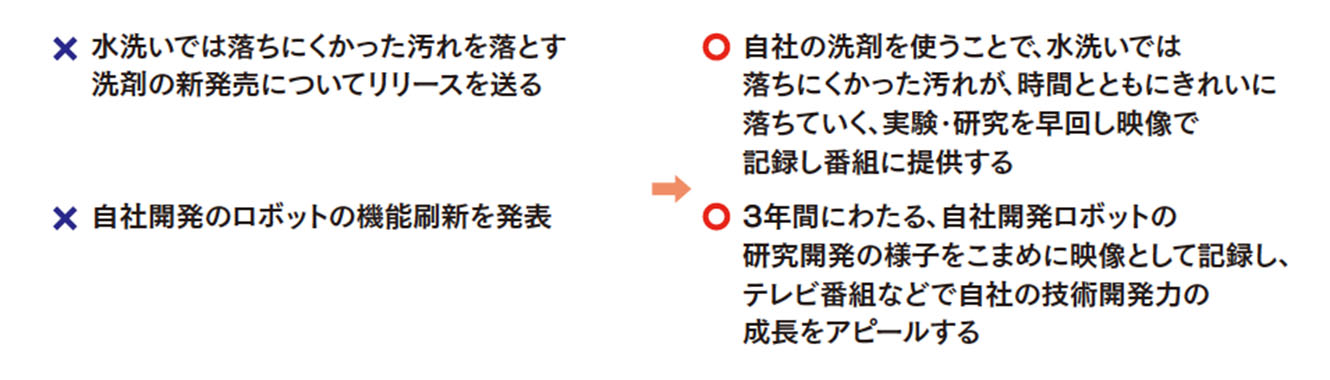

テレビが取り上げるネタは、番組やコーナーごとに、いくつもある。一概に「このネタなら必ず取り上げられる」とは言えない。しかし「取り上げにくい」というネタはある。テレビの場合、はっきりしていて分かりやすい。簡単に言うと「視聴率をとらなそうなもの」だ。具体的には「社会性(ストーリー性)がない」「画にならない」「旬でない」。裏を返せば「社会性(ストーリー性)」「映像映え」「旬な話題」があるなら、最低限のハードルは突破する。

ところが、これだけを満たせば十分かというとそうでもない。あくまでテレビで扱う題材として最低限クリアすべき条件に過ぎず、他にもクリアしたい問題がある。それが、「取材に手間ヒマがかからない」「取材者(ディレクター)の視点を持つ」「コミュニケーション・コストが低い」である。ここまでに挙げたポイントについて、企画書に落とし込めるように考えていきたい。

視点1

社会性(ストーリー性)がある企画

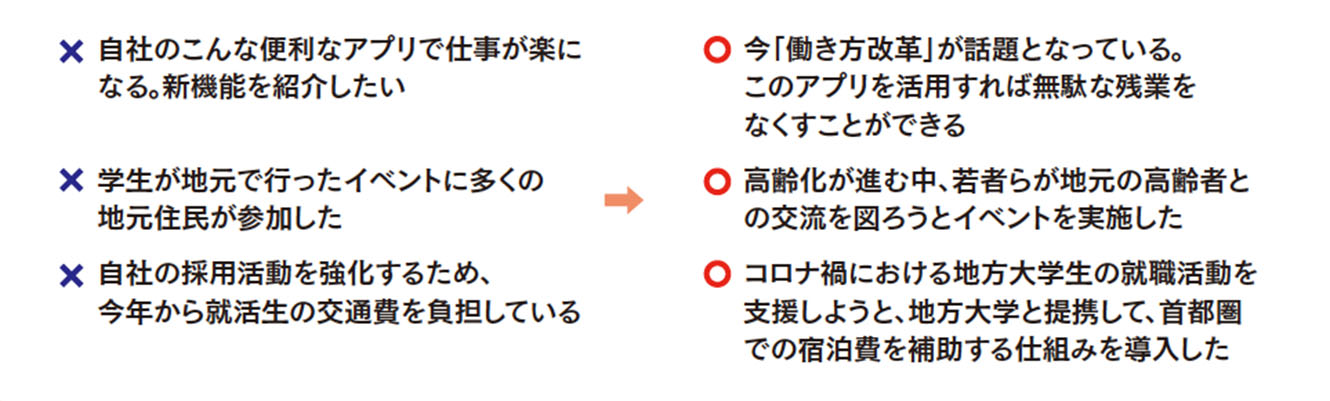

テレビで「企業の宣伝」を行うのはCM枠だ。「インフォマーシャル」という長尺の広告枠もあるが、報道や情報番組、あるいはバラエティー番組内では原則、企業の「宣伝」は(喜んでは)行わないことになっている。この前提を頭に入れた上で、番組ディレクターらに自社商品などの企業関連情報を持ち込む際には、いきなり自社商品の機能や長所を伝えるのではなく、自分たちの持ち込む情報が「社会的な意味(ストーリー性)」があることを、しっかりと示してアピールしたい。

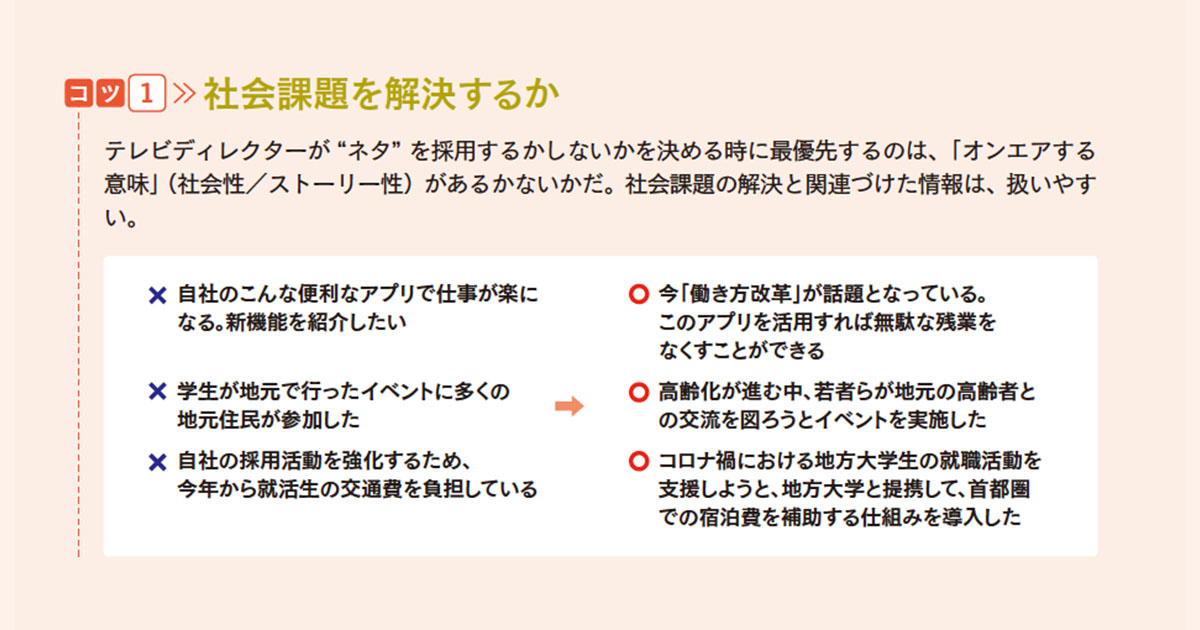

コツ①>>社会課題を解決するか

テレビディレクターが“ネタ”を採用するかしないかを決める時に最優先するのは、「オンエアする意味」(社会性/ストーリー性)があるかないかだ。社会課題の解決と関連づけた情報は、扱いやすい。

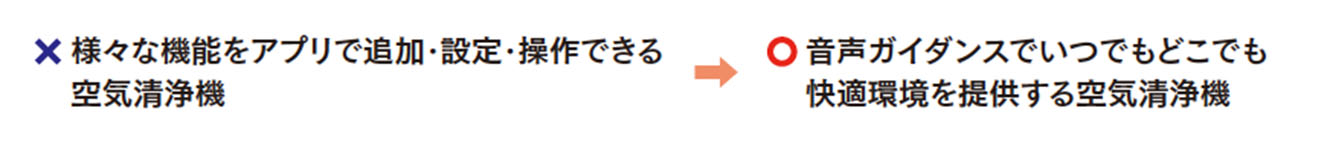

コツ②>>ちょっと役立つ(お得な/不便解消)情報があるか

企業に関する情報をテレビが扱う場合、その多くはいわゆる「情報番組」になる。情報番組は時間帯にもよるが、子どもを含む幅広い視聴者を対象としている。あまり“理屈っぽい”内容は好まれない。ちょっと役立つ(お得な/不便解消)情報として落とし込むことが望ましい。

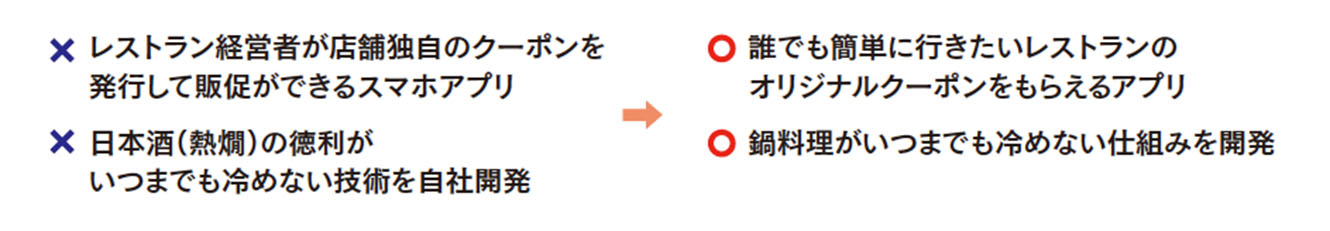

コツ③>>対象者の数が多いか

特にゴールデンタイムの番組では、対象者が少ないネタより、多くの人が対象となるネタのほうが好まれる。例えば、同じ「温める」技術を紹介するにしても、熱燗を温めるより、鍋料理を温める、としたほうが対象者は広がる。「切り口(視点)」の違いが重要になる。

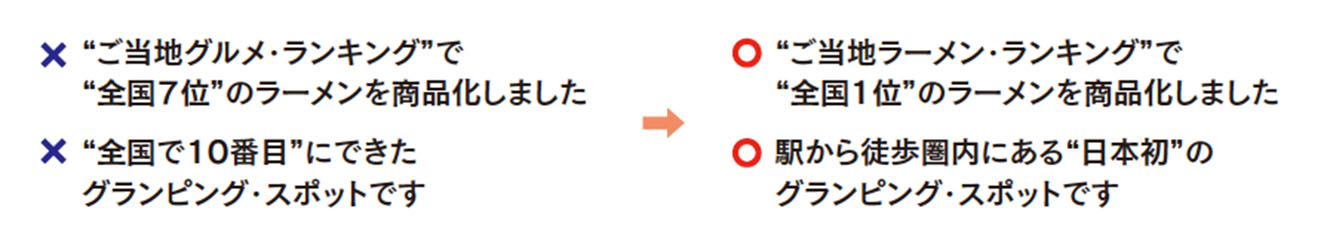

コツ④>>“1位”のもの、“初めて”のものはあるか

テレビで紹介できる時間は限られる。短い言葉で的確に「強み」「特徴」を伝える上で「全国1位」「日本初」という言葉は、説得力があるフレーズとして役立つ。カテゴリーを狭めることで「一番(初めて)」を目指したい。客観的な裏付けも忘れずに。

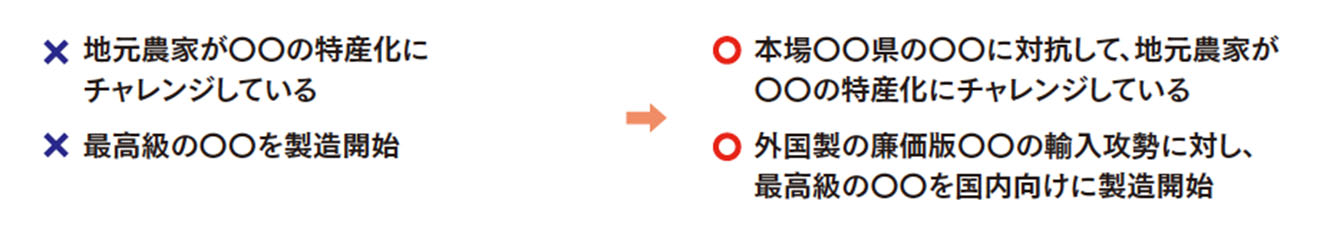

コツ⑤>>対立するもの(比較)はあるか

“因縁の対決” “伝統の一戦” “永遠のライバル” “新旧の対決”など、良い意味での「ライバル感」を煽り「対立軸」を打ち出すと、テレビディレクターはテレビ向けの話題として扱いやすくなる。後追い(フォロワー)の戦略として有効。

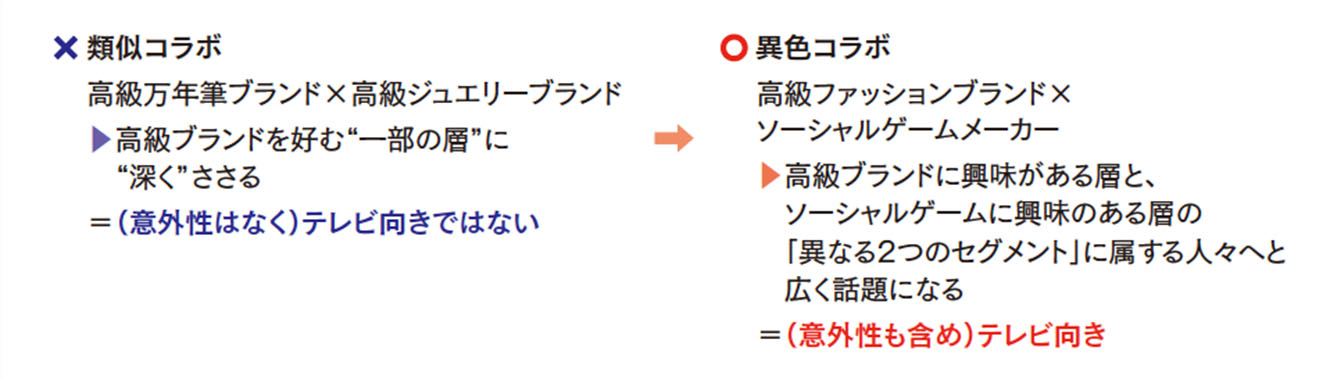

コツ⑥>>意外性はあるか

テレビは「当たり前」を嫌う。あえて「フック」(引っかかり)となるようなツッコミどころを用意する。

コツ⑦>>シンプルな内容か

テレビにおいて「複雑な事情」「使用条件」は、ビジネスニュースを除いて扱いにくい。例えば、iPhoneユーザーのための新サービスの場合、「Androidユーザーは使えない」ということになり、伝える内容が複雑になる。

視点2

映像映えする企画

「社会性(ストーリー性)」と並んで、テレビディレクターが重視するのは「映像映え(画がおいしい)」するかどうかだ。「映像映え」するコンテンツについては、テレビならではの“コツ”が必要となる。

コツ⑧>>映像でしか伝わらないネタか

旅館を例に考えてみよう。「観光地との距離の近さ」は、道のりをレポーターが歩いて紹介しなければ、あまり「画」にはならない。「部屋からの眺めの良さ」は、宿泊客にはメリットがあるが、テレビ視聴者の多くは、この宿に宿泊するわけではないので、あまり関係ない。旅館の宣伝になるに過ぎない。一方、テレビディレクターの視点で興味を持つのは、この旅館ならではの「おもてなし」。ただし、単なる割引や優先予約ではなく、可視化されることが前提で、この観光地やこの旅館ならではの、おもてなしであることが前提になる。

また「売れている」という現象も、「予約殺到」では映像として映えない。テレビで撮影するという視点からは「30分で売り切れた」、「長い行列(コロナ禍のもとでは難しいかもしれないが)」と可視化されたほうが報道しやすい。

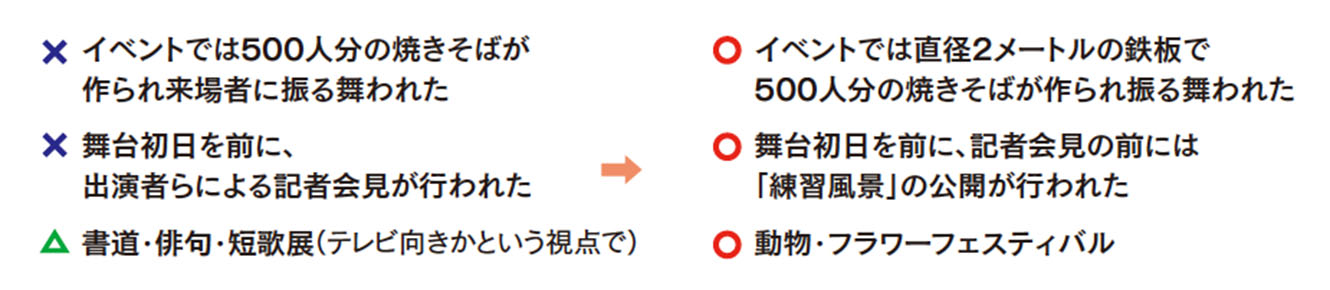

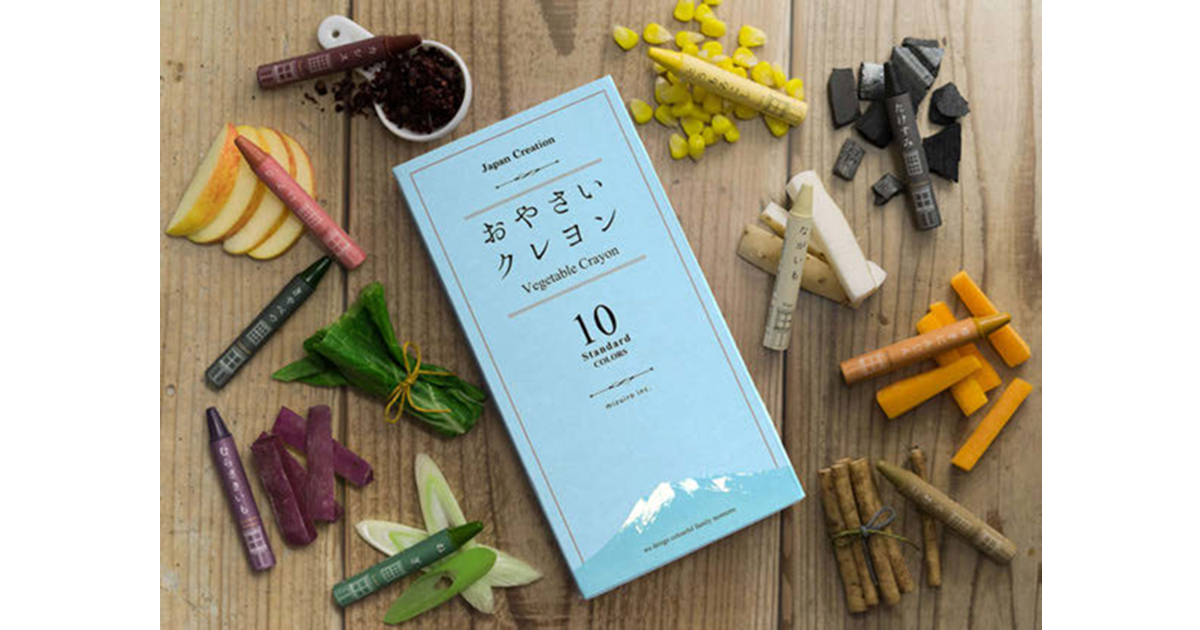

コツ⑨>>大きいもの、動くもの、色鮮やかなものがあるか

分かりやすく映像映えするのが、大きいもの、動くもの、色鮮やかなもの。これらが企画に盛り込めるか、見直しておきたい。

コツ⑩>>レポーターがその場でトライ(試食など)できるものか

レポーターが体験できる仕組みを用意しておくことが望ましい。

コツ⑪>>子ども、学生、お年寄り、動物は登場するか

良いか悪いかは別として、テレビでのパブリシティ枠の獲得のための“画作り”には、子ども、学生、お年寄り、動物は、アイキャッチとなり有効だ。

コツ⑫>>異色のコラボがあるか

「異色のコラボ」は、そのコラボレーションの意外性も含めて、幅広い層からの興味と関心を得やすくテレビパブリシティ向きである。

コツ⑬>>時間の変化、成長があるか

時間の経過とともに変化するもの、成長(進化)するものを短時間で映像で伝えることにテレビは向いている。情報提供するメーカー側が研究や実験過程で得た実証データなどを素材として提供することは有効だ。後から撮影・収録ができないもの、撮影に期間や時間を必要とするものは、記録用としてだけでなく広報用としても、事前に撮影しておくことが望ましい。