企業の広報戦略・経営戦略を分析するプロが、データドリブンな企業ブランディングのこれからをひも解きます

| 今回のポイント | |

|---|---|

| ① 広報には一貫した戦略性が必要 | |

| ② 両陣営とも対立構造を創出 | |

| ③ 政治・経済の情緒把握を通じた先見力の強化 |

米国大統領選挙は日本でも連日報道され、多くの日本人が強い関心を持って見守りました。米国大統領は、最終的には各州の「選挙人」によって選ばれますが、その選挙人を選ぶのは米国市民です。毎回大統領選では、共和・民主の両陣営がより多くの国民の支持を得るために、大々的な選挙キャンペーンを展開します。今回は、広報戦略の観点から、大統領選挙を振り返ってみたいと思います。

広報戦略トランプVSバイデン

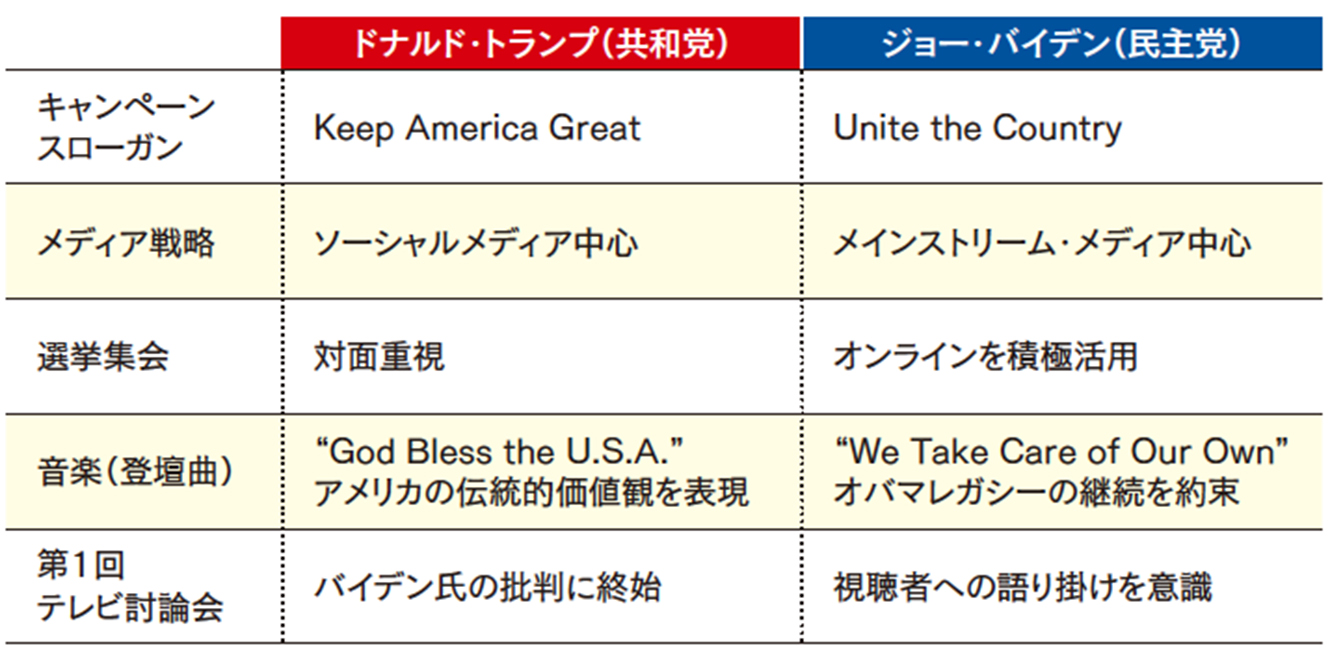

共和・民主の両陣営は、企業の広報・宣伝部と同様に、一貫した計画にもとづき戦略的な情報発信を展開しますが、そのアプローチは大きく異なります。とくに両党の違いが目立つキャンペーンの特徴を整理しました(図1)。

❶ キャンペーンスローガン

キャンペーンスローガンには、両陣営が国民にもっとも訴えたいメッセージが詰め込まれています。トランプ氏は、2016年の選挙で掲げた“Make America Great Again”を踏襲し、“Keep America Great”を採用。任期中に「アメリカは素晴らしい国に生まれ変わった」と強調し、「それを継続できるのは自分だけだ」と国民に訴えました。バイデン氏は“Unite the Country”とし、「分断されてしまったアメリカを1つに戻す」と主張。トランプ政権による成果を完全に否定しました。

❷ メディア戦略

両候補が活用するメディアでも違いが見られました。トランプ氏は、もともと若年層の支持率が低いこともあり、その改善策としてソーシャルメディアに注力しました。一方、バイデン氏は「反トランプ」派の支持を広く集めようとして、情報の伝達範囲が広いマスメディアを重要視。ワシントン・ポストやニューヨーク・タイムズなどの全国紙、CNN、NBC、ABC、CBSなどのケーブルテレビといった、いわゆるメインストリーム・メディアを積極的に活用しました。

❸ 選挙集会

支持者との対話スタイルについても、トランプ氏は新型コロナウイルスの危険性を無視して、一貫して対面での集会を続けました。トランプ氏は4年前の成功体験にもとづき、選挙集会での支持者の熱狂的な盛り上がりが波及効果を及ぼすことを期待しました。トランプ陣営が第2回テレビ討論会のオンライン方式での開催に反対したのも、そうした直接対話のダイナミズムに対するこだわりから来ているのでしょう。

バイデン氏は早いうちからオンラインによる集会を採用し、感染対策を重視する姿勢を有権者に示しました。選挙集会の方法論の違いをあえて鮮明にし、その態度・姿勢によって、トランプ氏とは正反対ともいえる、冷静沈着で合理的な判断ができるリーダー像を有権者に提示しました。

❹ 音楽

集会で支持者の一体感や連帯感を創出するため、音楽も大きな役割を果たします。トランプ氏が登壇する際の定番曲はLee Greenwoodの“God Bless the U.S.A.”。支持者の嗜好に合った、アメリカの伝統的な価値観が伝わるカントリー音楽です。集会全体では、大音量で熱狂を促すVillage PeopleやQueenなどが使われました。

バイデン氏の登壇定番曲はBruce Springsteenの“We Take Care of Our Own”。オバマ元大統領が2012年の選挙戦で使用した曲です。バイデン氏はオバマレガシーの継続という姿勢を、曲のセレクトでも示し、全体では、Lady GagaからDavid Bowieまで幅広い年齢層に支持されるアーティストの楽曲で構成しました。

❺ 第1回テレビ討論会

全米に生放送された第1回テレビ討論会は、史上最悪とも評されましたが、ここでも両陣営の訴求戦略の違いがはっきりと見て取れました。

トランプ氏は真っ向からバイデン氏を批判し、発言をさえぎり、時には司会の制止も振り切って話し続けて、勢いのある強い指導者を演じようとしていました。

バイデン氏は、あくまでも司会、カメラに向けて話しかけ、自分の支持者に加え、全米の無党派層視聴者を意識しているように見えました。

20年2月、共和党の党員集会にて。Village Peopleの“Y.M.C.A.”が鳴り響く中、支持者が“Keep America Great”のボードを掲げる。場の設計も重要だ(著者撮影)。

対岸の火事ではない

日本企業にとって、米国大統領選挙は身近なテーマではないと思われるかもしれませんが、広報の最前線事例として注目すべきケーススタディです。長期にわたる大統領選挙は、何よりも広報の戦いです。両陣営の訴えの内容は正反対の方向にありますが、広報的な手法においては、どちらも現代アメリカのあり方に対応して、練り上げられた戦略を見せています。

とくに、トランプ氏は不利が伝えられる選挙戦終盤、スイングステートで集中的に集会を開きました。「自分の熱意を支持者に伝える」、「支持者同士が連帯し、さらに友人などに伝える」という、コミュニケーションがアクションに結びつくことを狙った行動をとりました。「動のトランプ」「静のバイデン」、最後まで両陣営は対照的でした。

多くの企業は大なり小なりグローバルにビジネスを展開しており、海外への依存度は年々増しています。時には2016年から4年間見てきたように、突然のルールや政策変更がなされる場合もあり、そうなれば日本企業にも大きな影響が及びます。米国政府が、どのような政策を実現するかは、対岸の火事ではありえないのです。

2020年のダボス会議では、今後悪化するリスクとして「主要国間の経済対立/摩擦」が“最重要リスク”として認識されました。広報部の重要なミッションの1つである情勢把握について、今後は経済・政治・社会に対する先見力をさらに高めることが、グローバルビジネスを行う上では重要なことと考えられます。

※本原稿は2020年10月28日時点で執筆しています。

詳細・続報は当研究所サイトにて

https://www.dentsu-pr.co.jp/csi/csi-topics/20201201.html

電通パブリックリレーションズ

パブリックアフェアーズ戦略部 コンサルタント

主任研究員

関口 響(せきぐち・ひびき)

パブリックアフェアーズ領域を専門にコンサルティングを担当。ステークホルダーの調査・分析、報道論調を基にしたメッセージの策定、立法府・行政府へのアプローチを行う他、世論喚起を目的にしたコミュニケーション施策のプランニングに従事。2020年には米国の複数州を訪れ、大統領選挙の調査を担当。

電通パブリックリレーションズ

同部 シニア・プロジェクト・マネージャー

許 光英(きょ・みつひで)

近時はパブリックアフェアーズ領域において、国際情報分析およびグローバルコミュニケーションを担当。これまで情報通信、商社、化学、国際輸送、航空業界等のクライアントサポートを歴任。日本におけるネット選挙解禁(2013年)以降、政治とSNSの関係をリサーチ。

企業広報戦略研究所は電通パブリックリレーションズ内に2013年に設立。企業経営や広報の専門家(大学教授・研究者など)と連携して、企業の広報戦略・体制などについて調査・分析・研究を行う。https://www.dentsu-pr.co.jp/csi/