新型コロナウイルスによって企業の求心力が低下し、社員の意欲も低下。そんな情景が目に浮かぶ。そんな時こそ、事業を通じ企業が社会にどんな価値を生み出しているのかを見つめ直そう。元スターバックスコーヒージャパンCEOの岩田松雄氏は、そうしたミッションの重要性を説く。

スターバックスのミッション、それはコーヒーを通じて、人々に活力と潤いを与えることだ。

コロナ禍で在宅勤務が増えている今、企業には大きな遠心力が働いています。そのため再び求心力を得るために、自分たちは「何のために自社で働いているのか?」また「自社は何のために存在するのか」というミッションを再確認する必要性が高くなっています。

ビジネススクールや大学の経営学の授業では、「企業は株主の持ちものであり、経営者の使命は、株主価値(利益)の最大化である」と多くの方は教わると思います。

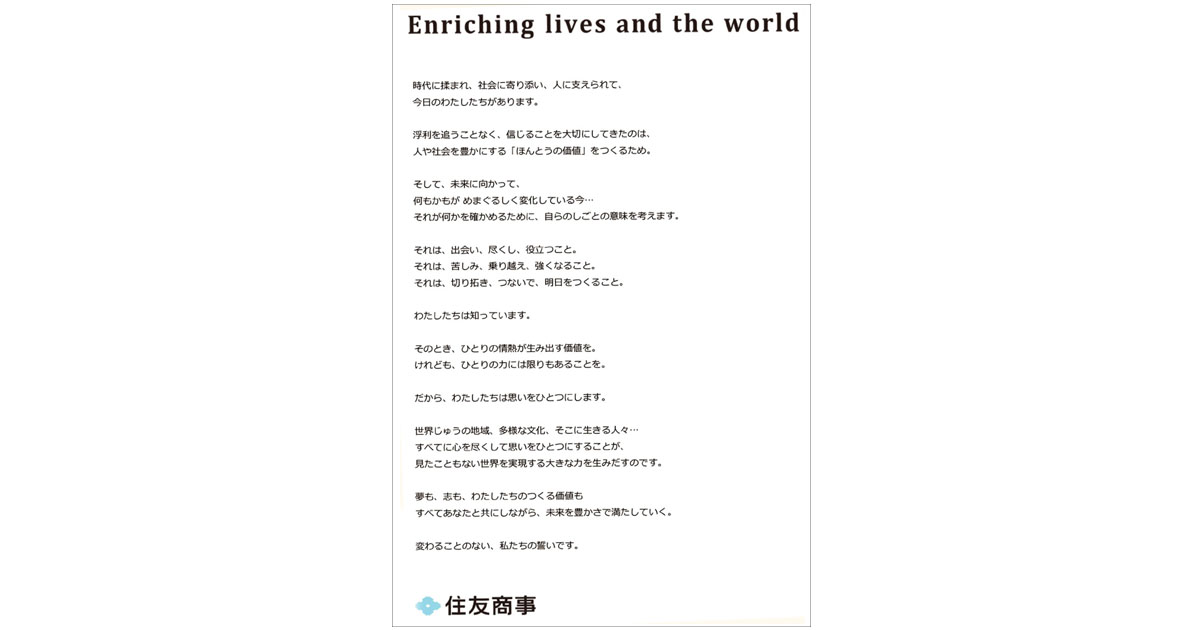

しかし私はその考えは間違っていると思います。「企業」とは、「事業を通じて世の中をよくするために存在」しています。もちろん利益は必要です。いくら世の中をよくしていても、赤字では企業は継続できません。企業の大前提は存続(Going Concern)することです。逆に自分たちのミッションが正しく、世の中に貢献できているのなら、それは存続すべき存在です。利益はそのための手段です。また、研究開発やシステム投資するためにも、株主に配当するためにも利益は必要です。

経営者の使命は、企業を存続・成長させながら、ミッションを達成することです。経営者の仕事は、一見相矛盾するようなことを、どう折り合いをつけていくのかが問われます。ミッションも利益も両方大切なのです。

世の中をよくするために

例えばスターバックスは、コーヒーを通じて、人々に活力と潤いを与えることがミッションです。コーヒーを売って金儲けをすることが、決して会社の目的(Purpose)ではありません。ザ・ボディショップは化粧品を通じて、フェアトレードや環境問題に取り組み、社会変革を目指しています。何かを便利にしたり、時間を短縮したり、心地よくさせたり、ホッとさせたり⋯⋯。反社会的企業ではない限り、何らかの形で企業は必ず世の中に貢献しているはずです。その対価としてお金をいただいているのです。

経営者は、胸を張って自社はこのように社会に貢献しているのだと語らなければなりません。社員が自社の事業に誇りを持って、仕事に取り組んでもらえるように、トップはミッションを繰り返し、繰り返し伝えなくてはなりません。

どの会社にもミッションはある

経営がうまくいっていない会社には、「経営者が悪い」「商品が悪い」「業界が悪い」など様々な理由があります。しかしながら良い会社には必ず「ミッション」や「経営理念」「社是」「フィロソフィー」などの一本筋の通った哲学があります。

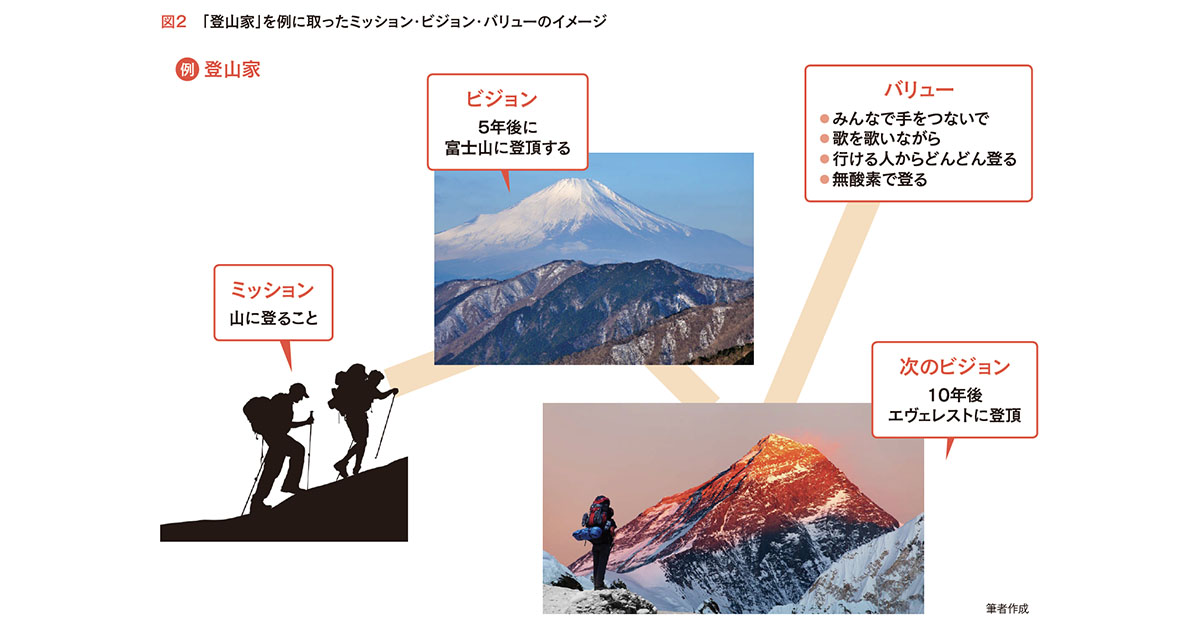

ミッションという言葉はあまり一般的ではないかもしれません。「経営理念」と言い換えてもいいかもしれません。「この企業は何のためにあるのか、その存在理由」こそが、「ミッション」です。それは、明文化されていなくても、必ずどの企業にもあるはずです。

最近「パーパス」という言葉が出ていますが、その意味するところはほぼ「ミッション」と同じです。創業の原点に立ち返り、創業者の思いを振り返れば、「この企業は何のためにあるのか」が必ず見えてくるはずです。企業の存在理由を理解することが、経営者がまず取り組むべきことです。そしてミッションを全社員と共有化することこそが──スターバックスのパートナーがそうであるように──従業員一人ひとりのすばらしい仕事を可能にしてくれるのです。

「何を」するかより「なぜ」するか

リモートワークが一気に普及した今、社員一人ひとりを細かく管理することは不可能です。社員が指示されたことしかやってくれない、という経営者の嘆きが聞こえてくることがあります。これもミッションが全社に浸透していないからです。

伝えるべきは、何をするかの指示ではなく、「なぜそれをするのか」という、その仕事の本来的な意義(=ミッション)を考えてもらうことです。日々現場では予期せぬことの連続です。様々な問題が起こります。すべてのケースを想定してマニュアルをつくっていたら、膨大な量になってしまいますし、実際覚えきれません。

想定外のトラブルが連続する日々ですから、マニュアルにないことが出てきたとき、その都度上司に確認したり、本社に連絡をしていたりしては解決に時間がかかります。ひどい場合には、困られているお客さまに向かって「それはマニュアルにありません」などと失礼なことを言ってしまうかもしれません。

しかしミッションさえしっかり共有しておけば...