2020年8月20日、「インターナルコミュニケーションフォーラム2020」がオンラインで開催され、コロナ禍で重要性が高まっているインターナルコミュニケーションについて、各社の事例紹介や基調対談が行われた。

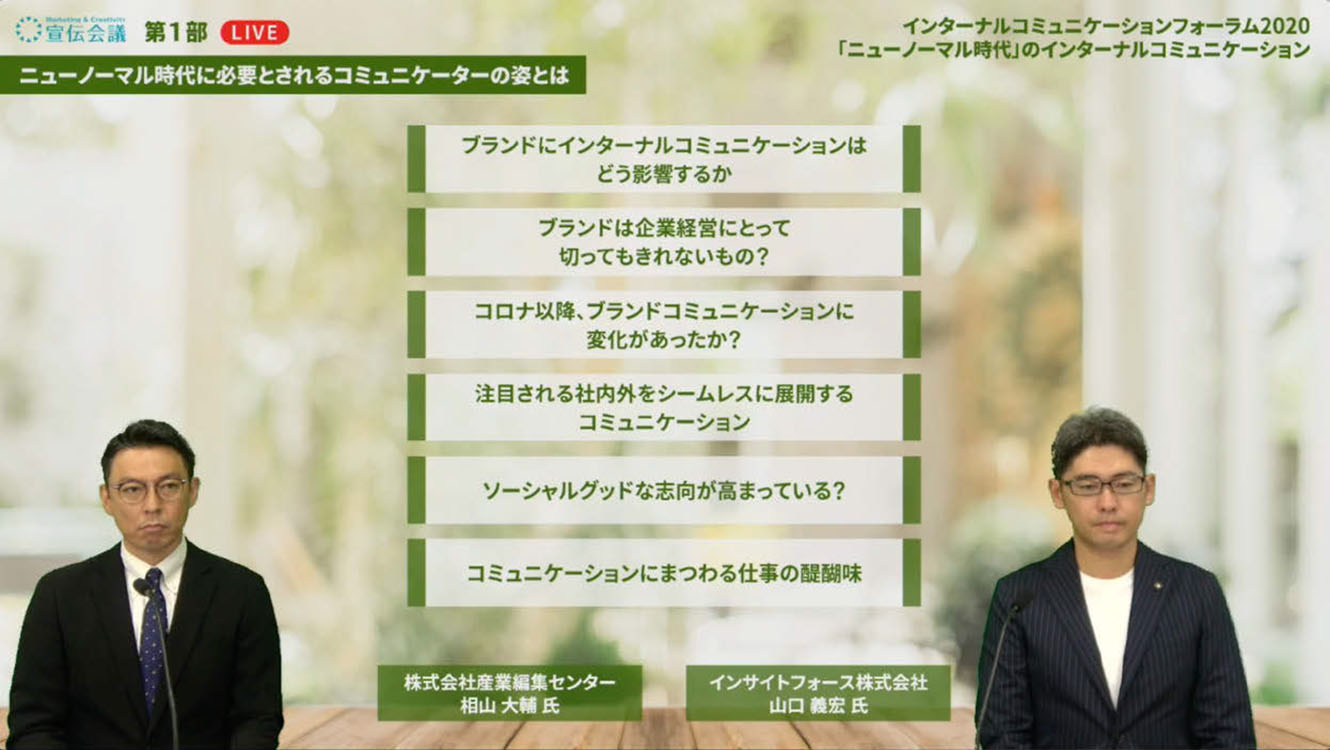

第1部では、インサイトフォース 代表取締役 ブランド・マーケティング戦略コンサルタントの山口義宏氏と産業編集センターはたらくよろこび研究所 部長の相山大輔氏が、「ニューノーマル時代に必要とされるコミュニケーターの姿とは」をテーマに基調対談を実施した。

オンラインで開催された「インターナルコミュニケーションフォーラム2020」冒頭のワンシーン。左から産業編集センター 事業推進部部長 はたらくよろこび研究所 部長の相山大輔氏、インサイトフォース 代表取締役の山口義宏氏。

ブランドは社内の求心力に

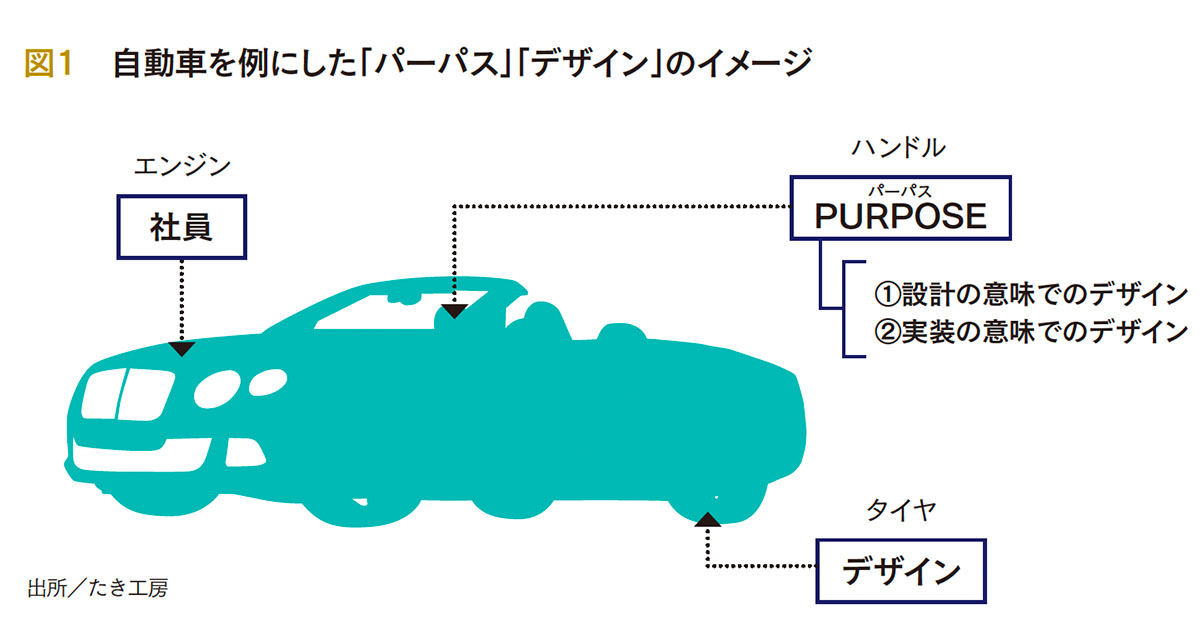

山口氏は、インターナルコミュニケーションとブランドの相関関係を解説。明確なブランド価値の社員への提供は、社内の“求心力”につながる。それが、従業員エンゲージメントの向上につながる、と山口氏は説く。

また、昨今の社会環境がさらにブランドの重要性を押し上げた。コロナだ。「(コロナにより)格差が広がり、残酷な世界になってきた。というのも、対面で会いにくい状況では、商談にたどり着ける・着けない、商談後に担当者が信頼を獲得して受注にたどり着ける・着けない、の2重の意味でブランド力によって成果の差が出てきています」と指摘。

リモートでの商談が可能になったことで距離の制約がなくなり、ブランド力のある会社は従来よりも商圏を拡げた受注が増加していることから、「これまで以上にブランド力が重要になってくる」と話した。

また、コロナ禍で強まっている「ソーシャルグッド志向」のブランドの潮流についても触れ、山口氏は「あと数年もすれば、日本でもSDGsは標準装備化すると思われます。SDGsが競争優位になるような顧客層は限られますが、SDGsを満たさないと選択肢から外されやすい市場は増えるのでは」と予測した。

最後に、インターナルコミュニケーションに取り組む意義について、「横断的に社内を巻き込んでアクセスしていくという、非常に重要な役割だ」とし、「様々な事業を横断してコミュニケーションができる媒体を持っていて、素材やネタを拾うために各部署に顔を出すことができます。会社を横串で見られる、非常に価値がある機会だと思います」と話し、広報担当者らを鼓舞した。

希薄化する帰属意識に対応

続いて、第2部のトークセッションには、デンカ コーポレートコミュニケーション部長の福岡智氏、資生堂 グローバル広報部 インターナルコミュニケーショングループの丸山鉄臣氏と産業編集センターの石原良平氏が参加。それぞれ、今年4月の「緊急事態宣言」前後に実施した、インターナルコミュニケーションの実例を紹介した。

福岡氏は、コロナ禍の広報の責務は「社会的責務として取り組んでいる事業や社の姿勢を、社内外に発信していくことだ」と指摘の上、新型コロナウイルス抗原迅速診断キットの開発や、治療薬に期待されているアビガンの原料の生産再開といった事業を、広報誌『The Denka Way』などで伝えた。

福岡氏はウィズコロナでの社内コミュニケーションの重要性について「対面機会が減少する中で、社員の会社への帰属意識の維持が課題になってきていると感じます。エンゲージメントを高めるため、企業理念や社会的な存在意義、経営計画などを具体的な事例とともに伝えることがますます重要になってきているのでは」と分析した。

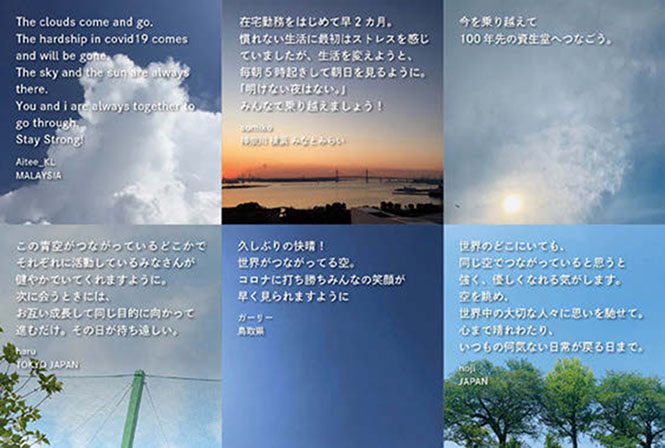

資生堂の丸山氏は、コロナ禍で発信したコンテンツの一例で、空の写真をキーコミュニケーションビジュアルとした「STAY SAFE,STAY STORONG同じ空の下」プロジェクトを紹介。「同じ空の下で想いはひとつ」のコンセプトのもと、社内ウェブサイト「WITH」で世界中の社員から写真やコメントを募集した。

丸山氏は「このプロジェクトのように、社員からのコメントを積極的に集めるようにしています。社員がどう受け止めているかを知ることで、次はどのような情報を出せば良いかのヒントにつなげられるからです。社員のパーセプションが、どうチェンジしていくかを知ることも重要になっていくと思います」と話した。

デンカの広報誌『The Denka Way』。

資生堂の「STAY SAFE,STAY STORONG 同じ空の下」プロジェクトで集まった写真のコラージュ。

テクノロジーとアイデアを駆使

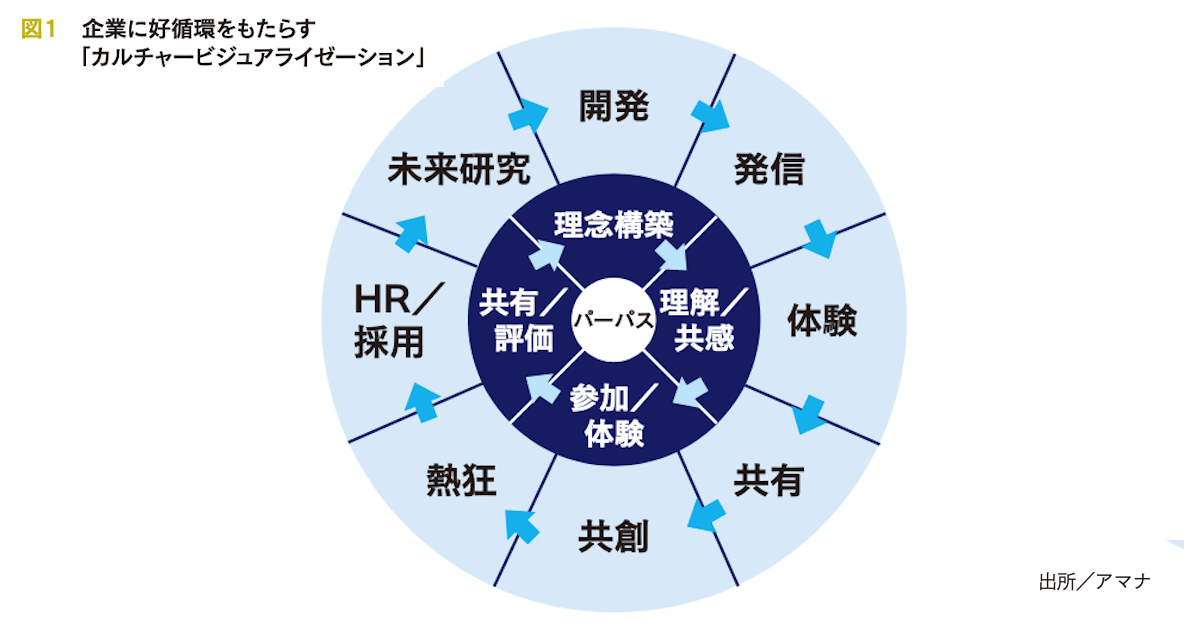

第3部では、インターナルコミュニケーションに積極的に取り組んでいる2社が導入事例を紹介。最初に講演したのはオムロン 執行役員 グローバルインベスター&ブランドコミュニケーション本部長の井垣勉氏。同氏は、企業理念浸透を目指し、取り組んでいる施策のひとつ「TOGA(The OMRON Global Awards)」について紹介した。これは、社員一人ひとりの理念実践の事例を全社で共有し、称え合うことで、理念の浸透を目指す試みだ。

2020年12月開催の「2020年TOGAグローバル大会」は、例年の京都ではなくデジタルでの開催を予定。リアルな集合型大会ではなしえなかった多様なステークホルダーの参加とロケにとらわれない社員の参画を目指す。井垣氏は「コロナ禍であってもテクノロジーやアイデアを駆使して、企業理念実践のストーリーを引き続き伝えていきたいと考えています」と手応えを示す。

続いて、ディップ 人事本部人材・組織開発室 シニアマネジャーの上野麻佑子氏が講演。テレワークによって感じにくくなっていた「dipらしさ」を解消するツールとして、ウェブ社内報を取り上げた。このウェブ社内報はFacebookのようなインターフェースで、社員のプロフィールも設定可能。タイムラインには写真や動画も投稿できる。経営層がメッセージを伝え、社員のエンゲージメントが高められるようなメニューを設定している点が特徴だ。

上野氏は「企業の“風土”は目には見えないものですが、社員の心に影響を与えるからこそ早い取り組みが必要です。コロナ以前から、このウェブ社内報の運用を始めており、会社の動きがわかる環境を整備できていたため、(コロナ禍でも)社員の安心やロイヤルティの向上につながっているのではと思います」と話した。

オムロンの「2020年TOGAグローバル大会」(2020年12月にデジタル開催を予定)のイメージ。

ディップのウェブ社内報。

お問い合わせ

株式会社産業編集センター

〒112-0011 東京都文京区千石4-39-17

aiyama@shc.jp(担当 相山)

https://www.shc.co.jp/