「新しい生活様式」として、テレワークやローテーション勤務が推奨されている。従業員がどこで働いていても自発的に仕事に取り組め、高いパフォーマンスを発揮するために、企業がいま実施すべきエンゲージメント維持のポイントを聞いた。

Q1 ウィズコロナの今、従業員エンゲージメントの維持・向上は、喫緊の経営課題か?

業績に影響するため、エンゲージメント低下は何としても避けたい

結論からいえば、コロナ危機下において、従業員エンゲージメントの維持・向上は喫緊の課題であることは間違いない。

対面でのコミュニケーションが制限され、リモート環境での業務遂行を強いられている状況では、自ずと組織に遠心力が働き、反対の見方をすれば求心力が低下する。上司と部下の間、同僚の間で、日々の何気ない会話が気軽にできない環境では、組織と人とのつながりが保ちにくくなる。

経営側の危機感の高まりも

事実、コロナ危機を迎えてから、コーン・フェリーへの従業員エンゲージメントに関する日本企業からの問い合わせや依頼は増えている。これは、会社の中で人と人との精神的なつながりが希薄になっていることに対する、経営側の危機感の表れであろう。

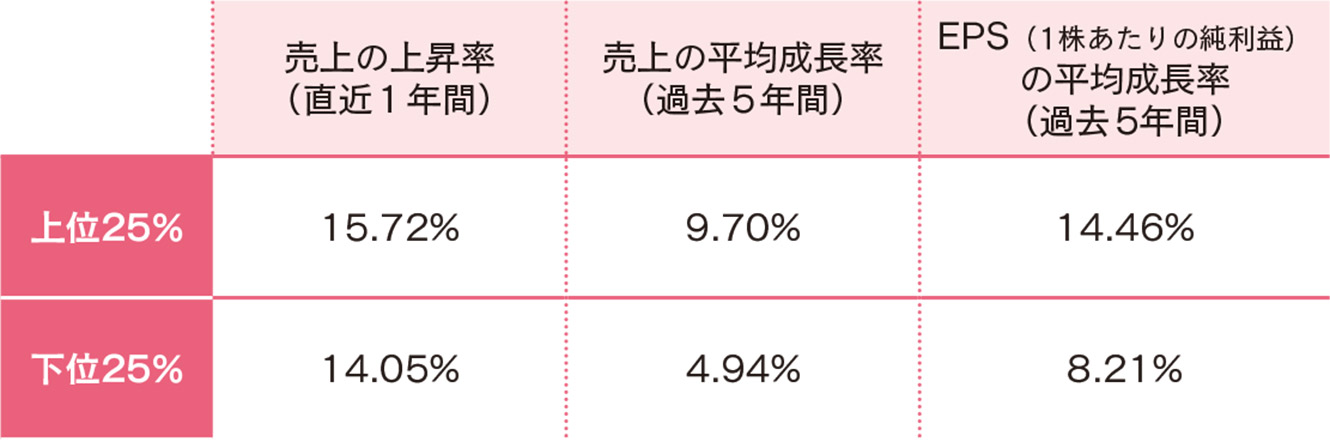

そもそも、従業員のエンゲージメントが低下すると、企業にどんな問題が発生するのだろうか?私たちコーン・フェリーの世界規模での実証研究から、企業の業績と従業員エンゲージメントとの間には、明確な相関関係がある事が立証されている(図表1)。すなわち、従業員のエンゲージメントが低下すると、その会社の業績も右肩下がりになる可能性が高いのだ。

図表1 従業員エンゲージメントと業績との相関

従業員エンゲージメント水準の上位・下位企業における、各種業績の比較

出所/コーン・フェリーの社員エンゲージメント調査結果(2015年~2019年分実施から算出)n=約500社

従業員エンゲージメントが低下した会社では、短期的に見れば社員の転職リスクが高まるといった問題が発生するが、もう少し長いスパンで見ていくと、業績も下降線を辿ることになる。

多くの企業は、今回のコロナ危機によって様々なダメージを受けている。ここでさらに従業員エンゲージメントが低下する事態だけは何としても避けなければならない。従業員エンゲージメントの維持・向上は、今こそ真剣に取り組むべきテーマなのである。

Q2 従業員エンゲージメントを高める要素は何か?

「会社の存在意義」「組織の効率性」「社内での自己実現の可能性」の3つ

数多くの日本企業に対して従業員エンゲージメント調査を実施してきた結果を基に、従業員エンゲージメントと相関が高い要素を分析したものが図表2である。この分析内容を総括すると、日本企業でエンゲージメントを高めるドライバーは「会社の存在意義」「組織の効率性」「社内での自己実現の可能性」の3つに集約できる。

| 要素 | |

| 1位 | 顧客に提供する体験的価値への自信 |

| 2位 | 成果創出に向けた効果的な組織体制 |

| 3位 | 自社におけるキャリア目標達成の見込み |

| 3位 | 生産性を高めるための環境整備 |

| 5位 | やりがいや興味がある仕事を行う機会 |

| 6位 | 仕事を進めるための十分な人員の確保 |

| 7位 | 一個人としての尊重 |

| 7位 | 自社の戦略と目標に対する信頼感 |

n=約23万人

出所/コーン・フェリーの社員エンゲージメント 調査結果(2018年実施)

図表2 従業員エンゲージメントと相関が高い要素

この事実は、平常時であっても、コロナ危機の様な緊急事態であっても変わることはない。むしろ危機的な状況でこそ、「会社の存在意義」そのものと言える「顧客に提供する体験的価値」がより重要になる。リモート環境下では、社内の上司や同僚のみならず、顧客との接点も制限されてしまう。商品やサービスを提供する顧客とのフィジカルなコミュニケーションが薄れれば、仕事の意味合いを感じるのは難しくなる。

仕事の意義を自ら見出す

「社内での自己実現の可能性」も、このコロナ危機下で大きく揺らいでいる要素のひとつである。将来展望に暗雲が立ち込めてきた、と感じている社員は少なくない。仮に、目の前の仕事に対して不満を感じていたとしても、将来の夢や希望があるからこそ、頑張れるものだ。その将来の不透明性が増せば増すほど、今の目の前の仕事に対するやる気が失せていくのは道理であろう。

しかし、コロナ危機下にもかかわらず、充実感を持っていきいきと働いている人がいるのも事実である。こうした人は、先行きが不透明で不確実な環境をも楽しめる、という特性を持っている。私たちはこの特性を「曖昧さの許容性」と呼んでいる。コロナ危機によって自社の存在意義が認識しづらくなっている状況では、仕事の意義を自ら見出すことができなければ、士気を保ち続けるのは困難だ。この不透明性が増している世界の中で、自分のキャリアは自分で切り開くくらいのメンタリティーがなければ、環境に埋没してしまう。

「曖昧さの許容性」を持った人たちは、誰から言われたわけでもないのに、仕事の意義を自ら定義し、不確実な未来に向けて意気揚々と歩んでいける。たとえコロナ危機下でも、いや、こうした危機だからこそ、こうした人たちのエンゲージメントは高く保たれるのである。

Q3 従業員エンゲージメントを高めるために、どんな社内コミュニケーションが有効か

経営陣から社員に発信するコミュニケーションの"量"と"質"を高めるほか、道はない

この問いへの回答を提示するにあたって...