「広報関連の新たな企画を実現しようとするも、社内で企画が通らない・・・・・・」。そんな悩める人のために、広報の活動別に企画を実現するポイントを伝授。今回は、対応マニュアルがテーマ。実務経験をもとに必要な視点を整理します。

危機管理広報の緊急性と重要性

報道記者の経験があるせいか、私は深夜でも着信をオフにしない。以前ほど頻繁ではなくなったが、深夜に突然電話が入ることがある。知人などからの紹介で、急な企業の不祥事や事故など、いわゆる「危機管理広報」についての急ぎの相談である。

危機管理広報はその性質上、単に「緊急」というだけではない。企業経営にとって「重要」な判断を迫られることが多い。だが、事前に「企画書(マニュアル)」という形で用意してあるケースは少ない。その結果、急な取材依頼や顧客クレーム、あるいは内部通報などがあり予期せぬタイミングで社内中が大騒ぎ(クライシス発生)となる。私は連絡を頂いた場合には、これまでお付き合いのなかった企業でも可能な限り即断で対応をお受けすることにしている。わずかな対応の遅れが企業にとって致命的な損失につながる可能性があるからだ。

依頼に対して最初に伺うのは、すでに「危機管理広報」に関する企画書(以下、対応マニュアルまたはマニュアル)があるかないかについてだ。対応マニュアルが「ある」場合には、電話で詳細を伺うよりも先にまずはそのマニュアルを送って見せてもらう。しっかりしたものであれば、初動対応はそのマニュアルに従って行うことを勧める。余程の想定外の事態ではない限り、クライシスへの広報対応が可能である。

しかし、お電話を深夜に頂く場合のほとんどは、実際に伺ってみると下記のいずれかである。

❶企画書(対応マニュアル)がない

❷マニュアルはあるが役に立たない

❸マニュアルはあるがクライシスに対応できる社内体制がない

クライシス発生後❶の場合は、まずはクライシスへの対応が優先となる。対応マニュアルの作成は後回しとなる。

❷の場合は、どの部分が「役に立たないか」をすぐ確認して、修正などを行い使えるものであれば、その対応マニュアルに沿って対応する。ゼロから議論するよりも、すでにあるマニュアルで対応を行うほうが対応スピードなど含めてよい結果になることが多い。

❸の場合はマニュアルの運用方法の問題だ。対応を行う上での具体的なアドバイス(リリース作成や記者対応など)をすぐに行う。必要な社内体制作り(危機管理委員会の招集など)は初動対応と並行して行っていく。

危機管理広報においては、クライシス発生時に速やかに広報(初動)対応できるために、平時からリスクに備えておくことが大切だ。その上で、いざクライシスが発生した際の迅速な対応が求められる。従って「平時」と、クライスの発生後「緊急時」の二段階に分けてマニュアルを用意する必要がある(表1)。

表1 リスク管理と危機管理

リスク管理(リスク・マネジメント)

「想定されるリスク」を事前に洗い出すことで、未然に防ぐための対応

組織に不利益を与える潜在的要因、企業目標を阻害する要因(訴訟リスクなど)を洗い出す

↓

リスク発生

↓

危機管理(クライシス・コントロール)

発生したクライシスに対して企業イメージへのダメージを最小化、リカバリーするための活動

潜在的リスクが顕在化してしまった場合、さらに企業目標の悪化が予想される場合など

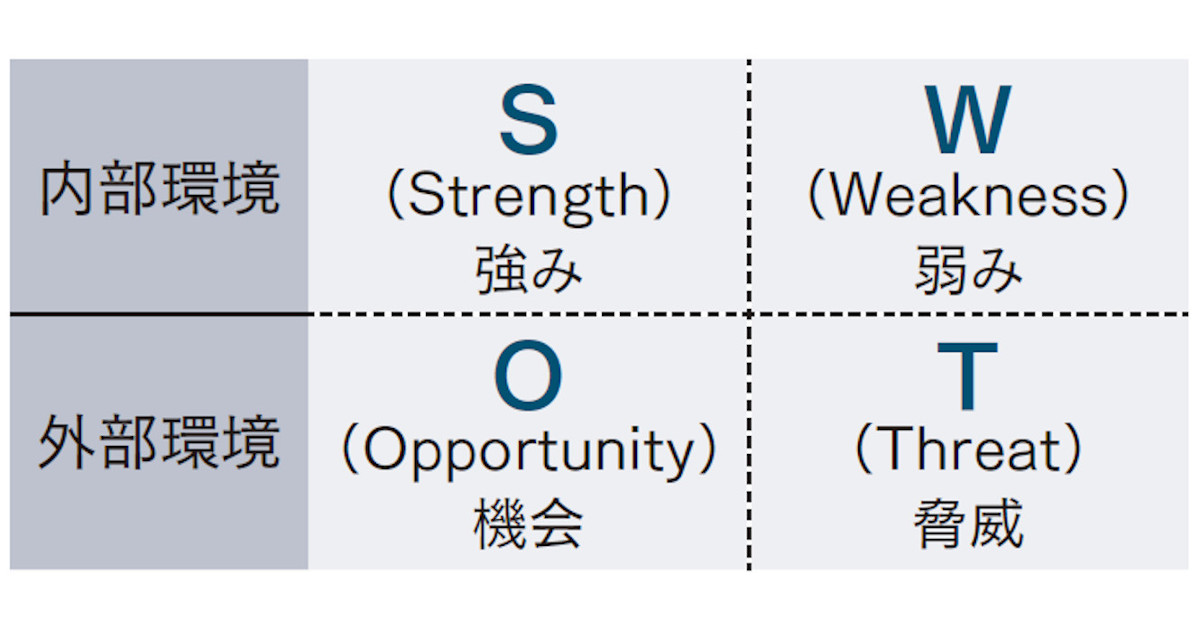

前者はいわゆる「リスク管理(リスク・マネジメント)」と呼ばれる。後者は「危機管理(クライシス・コントロール)」と呼ばれる。リスク管理(リスク・マネジメント)とは「想定されるリスク」を事前に洗い出すことで、「未然に防ぐ」ための行動である。危機管理(クライシス・コントロール)とは発生したクライシスに対して企業ダメージを最小化し、ブランドイメージを回復させる活動である。

ポイントは以下の3つとなる。

危機管理広報の企画書(対応マニュアル)の3つのポイント

平時

どうすればクライシス発生を“未然に”防げるか(予防)

平時

クライシス“発生時”にどう備えるか(体制、システム、訓練、初動マニュアル)

発生時

初動対応とリカバリー(ダメージ・コントロール)をどうするか

視点1

平時のマニュアル

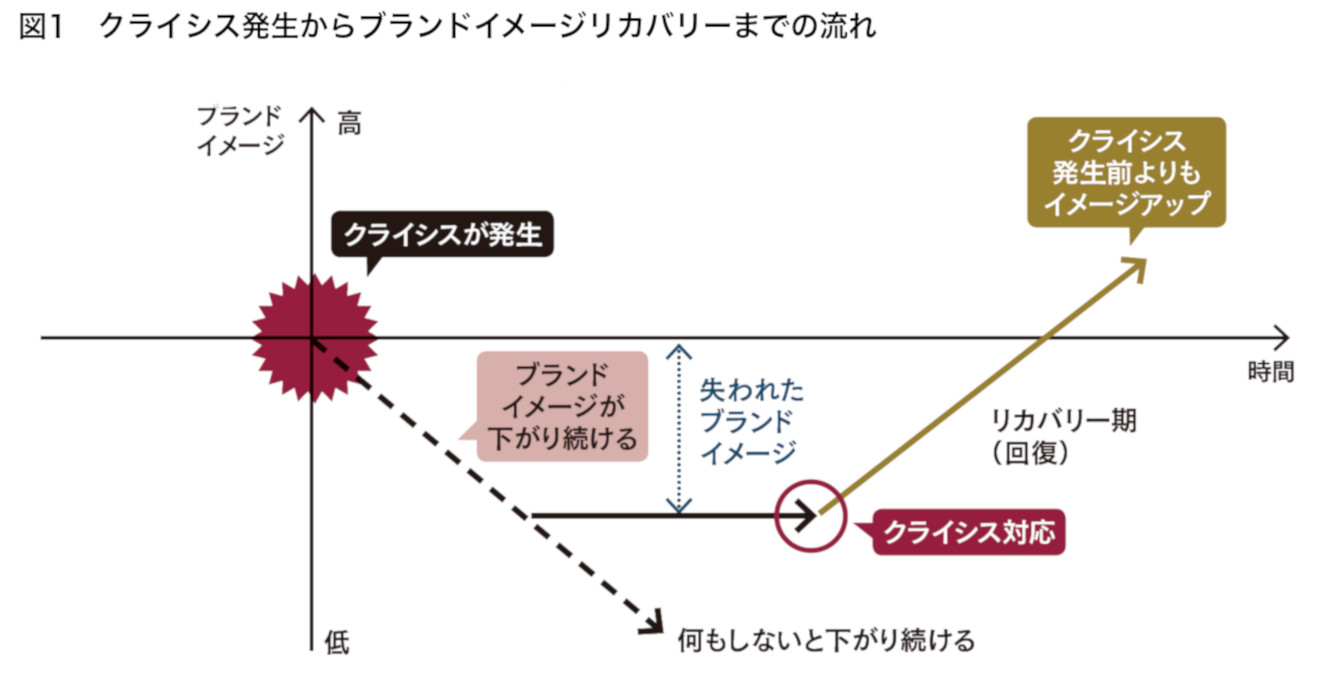

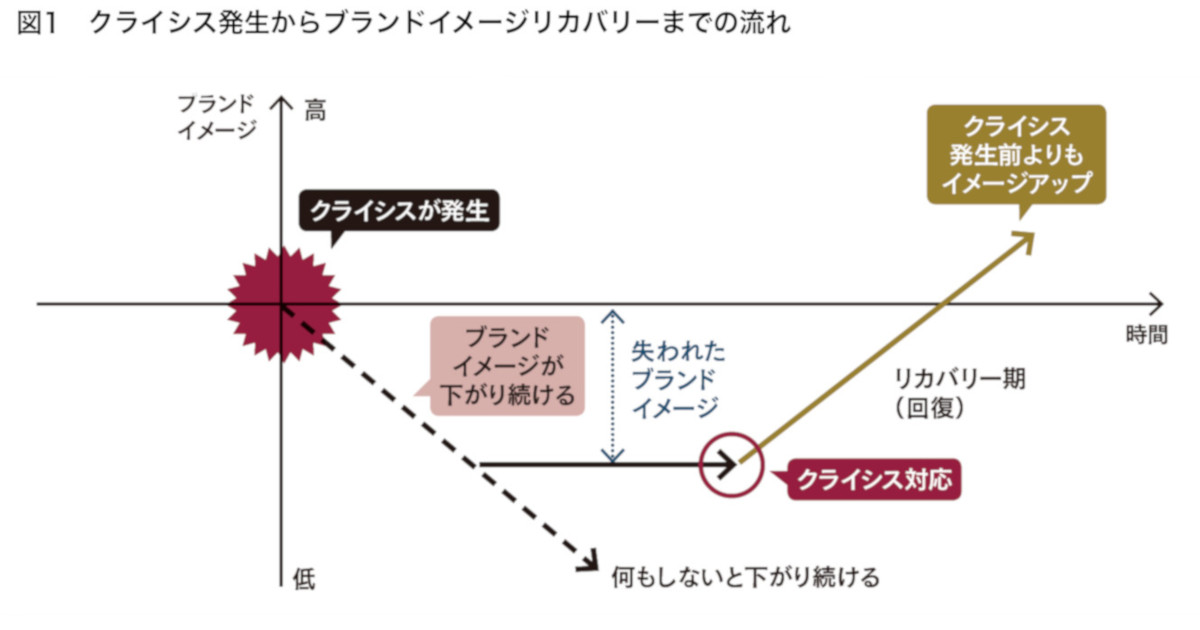

図1は、クライシスの発生からリカバリーまでの危機管理広報の大きな流れを示している。「クライシス発生」よりも前の状態の「備え」のために用意したいのが、「平時における企画書(マニュアル)」である(作成のステップは表2)。平時においては「どうすればクライシスの発生を未然に防ぐことができるか」(心がけやリスクの洗い出し)及び「クライシスが発生した場合にどうすればいいか」(危機管理体制、緊急時のシステム、訓練)が大切だ。

表2 平常時の企画書(対応マニュアル)の作成ステップ

ステップ1 役員会などで「危機管理マニュアル」の作成について承認を得る

●危機管理広報の有用性などを各部門と共有

●厳守すべき企業理念、ブランドイメージは何か?

●予算化や社内体制の構築が必要な場合はこの段階で承認を得る

↓

ステップ2 想定されるクライシスとは何か?

●想定するクライシスとは何か、洗い出す

●必要があれば他部門も含めたタスクチームが行う

●具体的にどのように未然に防ぐのか予防策

↓

ステップ3 発生時の対応

●どの段階からが「クライシス」なのか? 判断基準は何か?

●誰が招集するか? 責任者は誰か? 集まるメンバーは?

●内外へのコミュニケーション方法はどうすればいいか?

●「ホールディングコメント」の作成

!ありがちな問題点

Ⓐ平時のうちに社内合意が得られているか

危機管理広報に関する企画書(マニュアル)は、事前に経営トップ(役員や取締役会)などと連携し、大枠での内容は合意を得たうえで開始しなくてはならない(ステップ1参照)。緊急時に重要な決定を最短で行うための備えである。意思決定は最小限の人数で迅速になされなくてはならないが、本来であれば意思決定のプロセスにかかわるべき人たちを“飛ばす”形で重大な決定がなされる。平時のうちに...