「広報関連の新たな企画を実現しようとするも、社内で企画が通らない・・・・・・」。そんな悩める人のために、広報の活動別に企画を実現するポイントを伝授。筆者の実務経験をもとに、企画書作成に必要な視点を整理していきます。

広告費はあるのに、PR活動費を渋る企業

「広告に比べて、PRの提案は社内を通りにくい」というお悩みを抱える広報担当者は多い。実際に毎月、担当者から多くの相談を受けている。そこで今回は前回の続きで、「商品PRの企画書に最低限必要な要素は何か」を考えていきたい。

その前に、社内で企画が通りにくい背景について整理しておきたい。私自身もこれまで、例えばテレビCMやバナー広告など、結構な金額の「広告掲載費」を毎月のように投入している企業において、パブリシティ獲得を中心とした「PR活動費」の話になると急に社内を通らなくなるケースを目の当たりにしてきた。もっとも、これにはいくつか理由があると考えている。

視点1

企画書に最低限、必要な要素は何か

商品PRの企画書の基本構成

①与件の整理

②環境調査・分析

③課題設定

④目標設定/効果測定

⑤施策内容(ターゲット)

⑥スケジュール

⑦予算

⑧体制

「目的」「成果」を言語化し、社内共有しよう

広告の目的は、広報の目的に比べると比較的明確である。広告会社の担当者は、まず何よりも広告の目的を企画書内に明文化する。社外の人が行う提案で目的が抜けていることは、まずない。

一方で、広報部門はPR会社を活用することが少ない。実際に広報会議編集部が毎年行っている「企業の広報・PR活動に関する調査2020」の結果を見てみると、PR会社と契約している企業は37.3%(2019年11月~12月調べ、回答数134社)となっている。よって、自社内で戦略を考えることが大半である。このため活動の「目的」があいまいになっているケースが多い。

さらに、広告は「広告枠」の購入が前提となるため、広告費と露出量が基本的に比例するのに対して、広報活動、特にフリーパブリシティの獲得は事前に露出量が定まっていない。そのため、実施した活動(使う費用含む)と露出量は必ずしも比例しないため費用対効果が見えにくい。

加えて、事前の目標設定と事後の成果報告とがうやむやになってしまうことが数多く見受けられる。実際、「頑張ったけど掲載されなかったのはしょうがないよね・・・・・・」という評価だけで、なんとなく終わってしまう企業も多い。これが広告であれば大騒ぎになる。

目的と成果を数値として示す文化が希薄なため、単独のプロジェクトとして機能しにくい問題もある。「いつ」始まり、「いつ」終わるのかがはっきりせず、年度をまたぎ通年で同じような活動を繰り返している広報部門も多い。これは経営者の視点でみると「具体的に何をやっているんだ?(成果は何なんだ?)」という疑問につながる。

つまり、「広告に比べて、PRの提案は社内を通りにくい」という広報担当者のお悩みは、広報活動の「目的」「成果」が事前・事後に社内共有されておらず、そのための「企画書」が部門内で戦略的に立案されていないからだと分かる。

これらの問題を解決するために、まずは年度の始まりや活動実施の前に「企画(提案)書」という形で、自分たちは何を目的として、どういうことを行い、その結果はどのように評価されるのかについて、社内や上司に共有する必要がある。

では商品PRの企画書に最低限必要な要素は何だろうか。一般的には商品PRの大まかな内容としては、冒頭で掲げた8項目が必要とされる。次のページからは、この8項目を順次解説していこう。

視点2

企画書の何が問題か?注意すべきポイント

①与件の整理

!ありがちな問題点

Ⓐ商品PRの前提(与件)が整理されていない

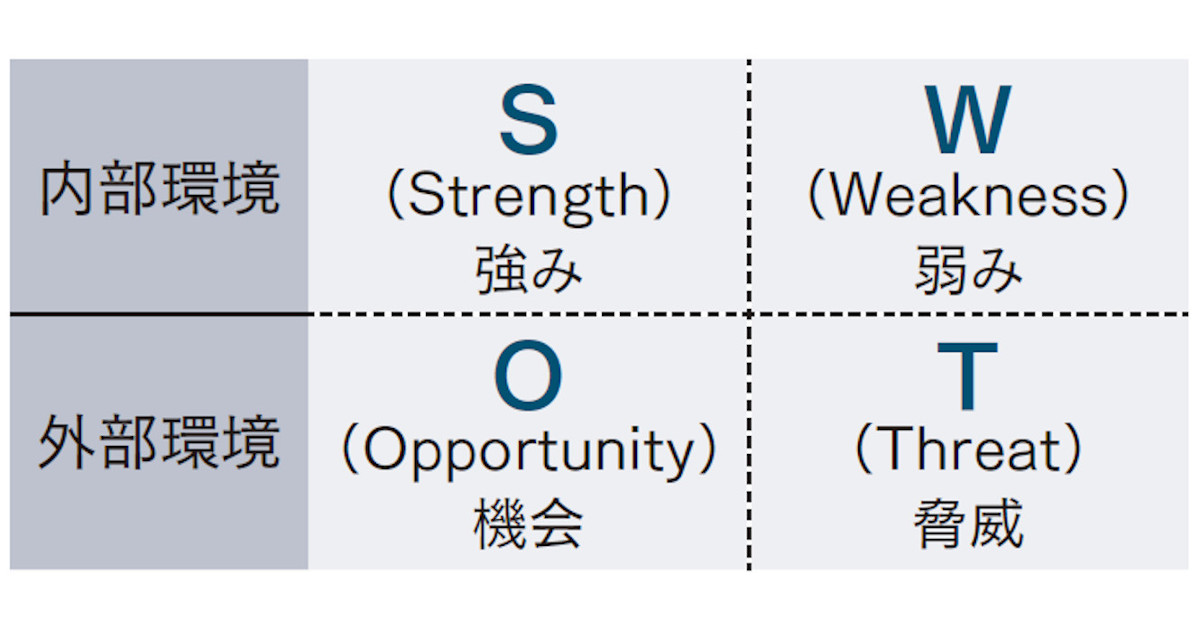

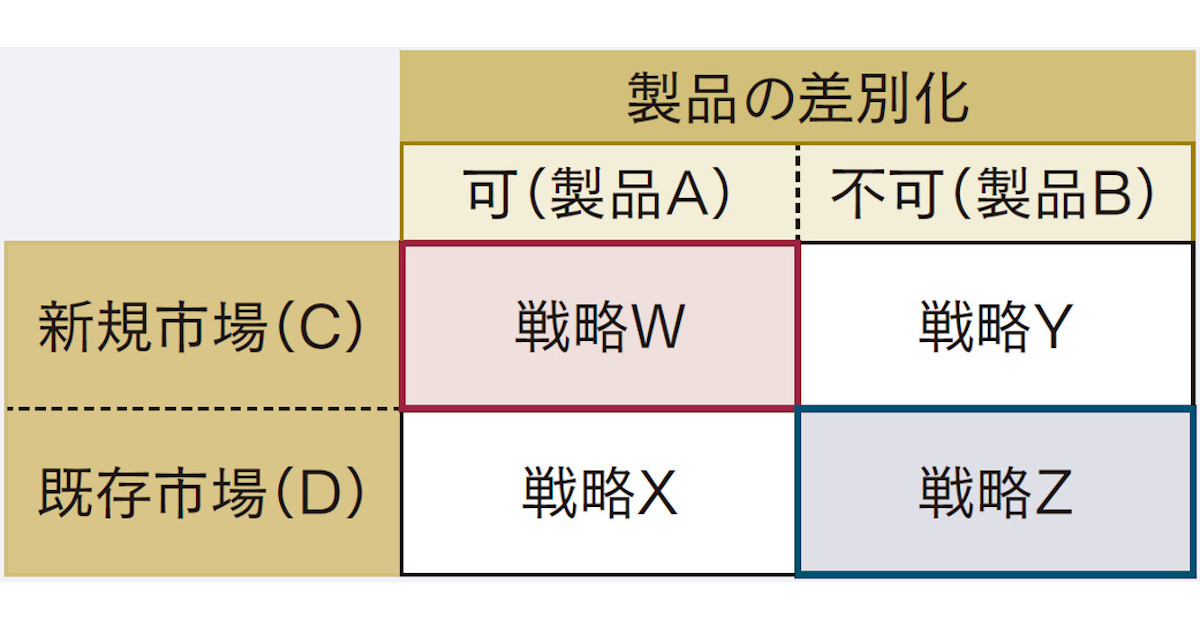

「与件」の整理は、商品PRの前提となる「市場/顧客」「競合」「自社/自社製品」などが、過去から現在を経て、未来に向かってどう「変化」していくのかという現状認識のすり合わせから始まる。

Ⓑ上司(社内)の考える「与件」と異なる

企画者が自分なりの「与件の整理」ができたとしても、社内(特に上司)が考える与件と違っていることが多い。

例えば、自社製品に関してPR担当者が考える「強み」「ターゲット」と、社内(上司)の考える「強み」「ターゲット」にはズレが生じている場合がある。こうした「ズレ」を防ぐためには、PRの企画書を作成する前に、ヒアリングを行うなど「与件のすり合わせ」が大切だ。

担当者によって「強み」「ターゲット」の認識が異なる場合

例 新たに開発した「ハンバーグ」

製品開発者

今回、自社で開発したハンバーグは「ジュワー」と滴る“肉汁の美味しさ”がウリだ

マーケティング担当者

肉汁の「ジュワー」は他社製品も一緒。“健康によいオイル”を使った“自社初”の商品

商品PR担当者

“自社初”かどうかはメディアも消費者も興味がない。子どもが弁当に入れてほしいハンバーグの「ランキングの1位」を獲得したので、訴求ポイントはこれがいい

↓

どのような「商品価値」を、どのような「方法」で伝えるか、企画書のメインポイントであるこの点を後に明確に主張するためにも、与件整理の段階での前提の整理は重要!

*どれが「正しいか」ではなく「すり合わせ」が必要となる

②環境調査・分析

!ありがちな問題点

Ⓐ何を分析していいか分からない

商品開発者は商品の開発のために事前に行った市場調査などの分析データを持つことがある。しかし、商品開発者が「どういう製品をつくるべきか」という視点で現在の市場について調査・分析を行う(マーケット調査)のに対して、広報担当者はマーケティングリサーチ(市場の未来がどう変化していくか)に重きを置くことが多い。

Ⓑ現状を分析しても、仮説が立てられない

例えば、3C分析(Customer/Competitor/Company)というフレームを用いて環境分析を行う場合にも、「変化」や「影響」に注目する必要がある。単に「現状分析」に終始してしまうと、PR戦略の立案に必要な「仮説」や「戦略案」を立てることができない。過去→現在→未来へと市場が変化する中での「差分」に注目し「動的」な視点を持つことが仮説を立てる上で役に立つ。

3C分析に必要な考え方

単に「現状」の分析のみに留まらず、仮説を導き出すためには以下のような思考が必要である ...