危機管理広報は、不祥事が発生したときのためだけのものではない。新型コロナウイルスのような感染症が拡大したときの広報対応について専門家監修のもと、体制づくりやマニュアル作成のポイントなどを整理した。

POINT 1 広報体制を整える

業務上の関係者を重視した広報対応を

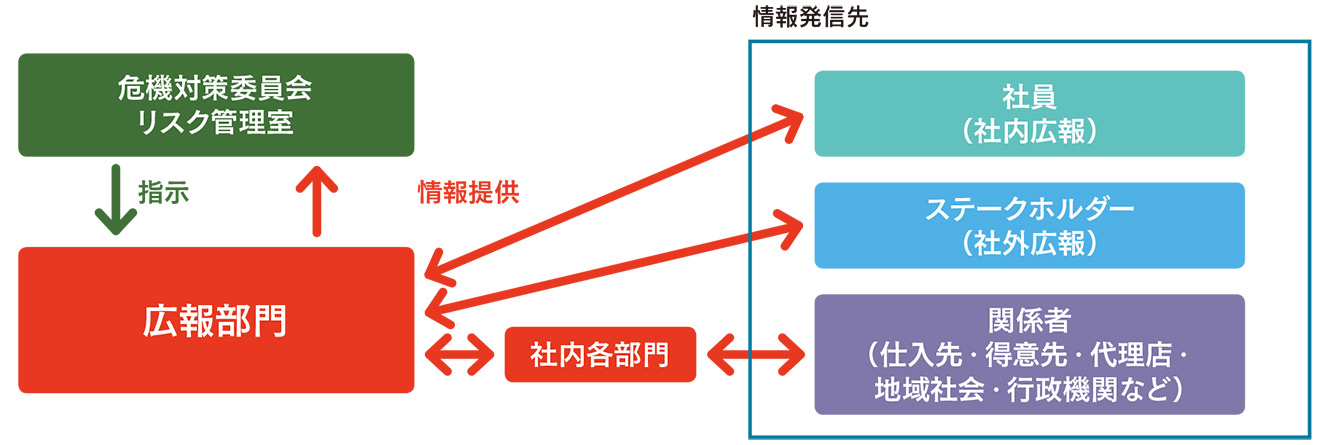

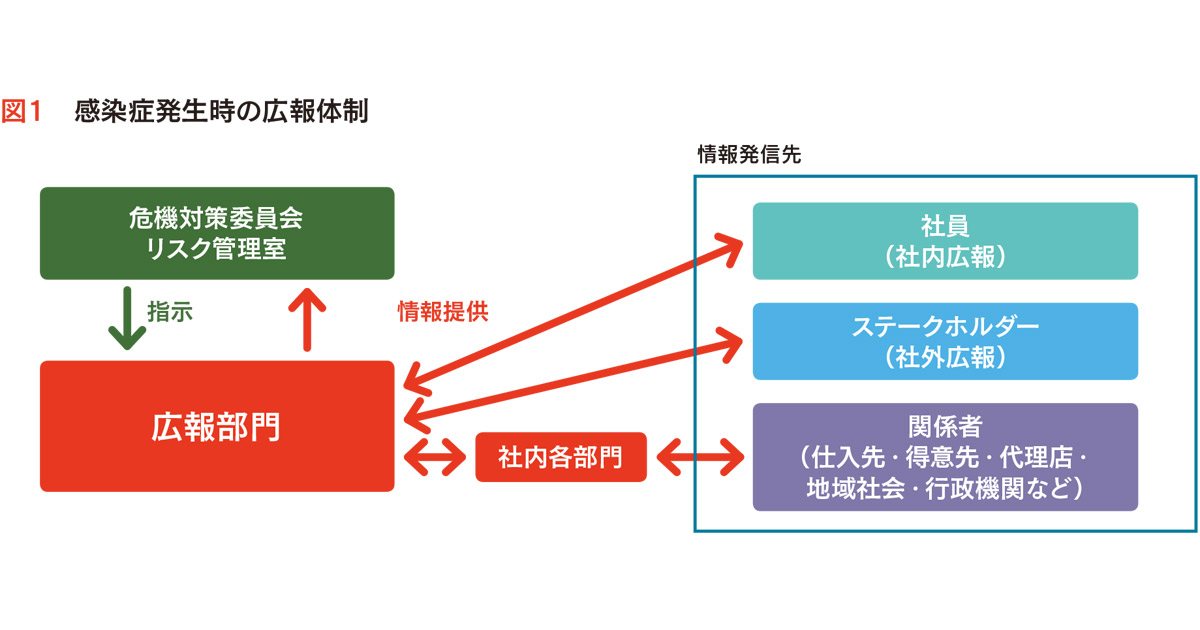

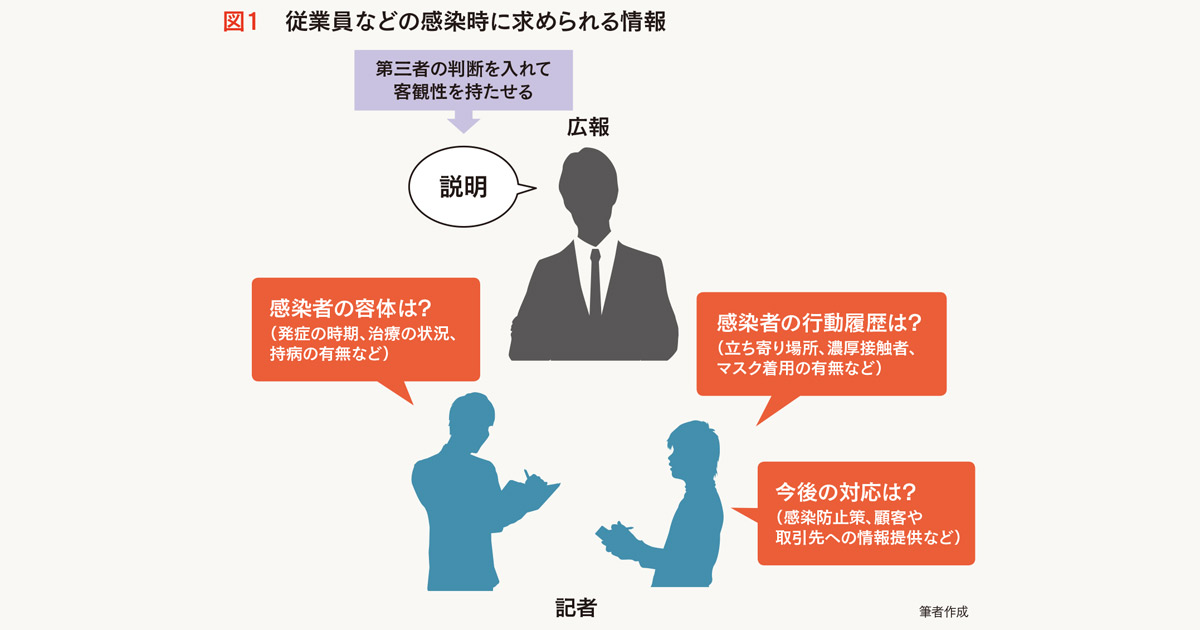

広報の仕事は、大きく「社外広報」と「社内広報」に分類できる。今回の新型コロナウイルスなどの感染症拡大を含める"緊急時"には、この2つに「関係者広報」の業務を加えるべきである(図1)。

ここでいう関係者とは、仕入先・得意先・代理店・地域社会・行政機関など、自社と業務上のかかわりがあるステークホルダー。平時は社内の各部門を通して業務連絡を取り合っている相手である。広報部門では、社外広報の守備範囲として捉えている場合が多いだろう。

しかし緊急時には、業務上の連絡に加えて、密接な広報的コミュニケーションが必要になる。現状多くの企業では、これらの関係者に対して現場の担当者が業務上の連絡の延長で緊急の案内を入れている。彼らは、広報部門が作成した社外広報用のニュースリリースなどをベースに、関係者にかかわるビジネス上の情報を追加して、メールで送ったり電話対応の資料にしたりしているのだ。

広報は、それぞれの担当部門が作成した案内文や資料を、チェックすることが大切である。現場担当が関係者に送った文書も、メディアが手に入れる可能性があるものだ。SNSに投稿される恐れもある。企業が発信する情報とくい違いがあると、問題になる可能性がある。

広報はメディアに加えて関係者からも直接問い合わせが来ることを想定する必要がある。社内の各部門に、関係者向けに特化したQ&A(想定問答集)を用意してもらい、広報にも共有してもらうと「その点は担当部門に聞いてください」というような回答を減らすことができるかもしれない。なお、問い合わせを受けた際には、担当部門に「どんな関係者からどのような質問を受け、どう答えたか」を報告することも忘れずに。

POINT 2 マニュアルをつくる

感染を想定したチェックリストも用意

感染症拡大対策はBCP(事業継続計画)のマニュアルでカバーしているという企業もあるだろう。ただ、そもそも感染症に特化したマニュアルがなかったり、広報活動に関する基準がなかったりするケースも多いはず …