いよいよ、東京オリンピック・パラリンピックの開催年がやってきた。広報は、デジタル化によって変化するマスメディアの動向を踏まえながら、世界中のメディアからの注目が集まる、めったにないこのチャンスを活かしたい。

「令和」という新時代が始まった2019年。では、2020年はどんな年になるだろうか。今回はメディア対応について何がポイントになりそうか、筆者が特に重要だと考える2点──➊東京オリンピック・パラリンピック(東京五輪)へ ➋メディアの大変革――について取り上げたい。

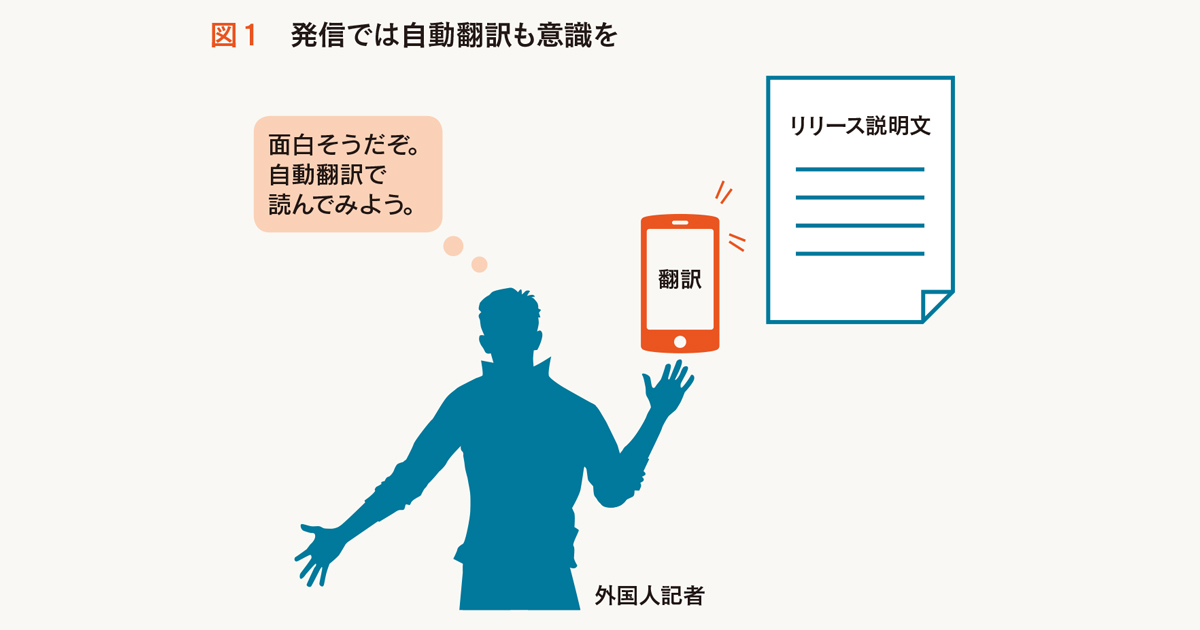

暇ネタを探す外国人記者も

まず、2020年の国民的な関心事といえば夏に開かれる東京五輪だろう。「令和時代の幕開け」を象徴するイベントとして報じられ、1964年大会と同様、後々まで語り継がれていくはずだ。企業や自治体の広報担当も、いかに時流に乗って露出を増やすか工夫のしどころだ。

もちろん、現在の「商業五輪」では、スポンサー企業でない場合、関連情報の発信には様々な制約がある。「便乗商法」とみなされるとトラブルになりかねないので、ルールの再確認は必要だ。しかし、自社が五輪と直接関係していなくても、情報発信の大きなチャンスにはなりえる。

例えば、大会中は世界各地からメディア関係者が集まる。記者は、試合や関連行事の報道が主な仕事だが、長期の出張なのでそれ以外の「日本の暇ネタ」もたくさん求められる。最近では、記事だけでなく、TwitterなどSNSでの情報発信も担っている記者が多い。街角の「面白い風景」「自国で知られていない商品」「珍しい日本文化」などを積極的に探して紹介するメディアもあるだろう。

こうした記者のアンテナに引っかかれば、思わぬ国で自社製品の知名度を上げられるかもしれない。実際、2019年のラグビーワールドカップ日本大会では、外国人記者が自国向けメディアでコンビニのサンドイッチ類などを「おいしい」と紹介して話題になった。

"やさしい日本語"で発信

とはいえ、外国語での発信にはコストや手間がかかるので、二の足を踏む広報も多いに違いない。たしかに、従来は外国向けの情報といえば最低でも英語での発信が必須、というのが常識だった。だが、この2~3年で外国人記者の取材風景は様変わりしている …