4年にわたり、ヤマハ発動機で社内広報の改革に携わった筆者。その足取りを総括しながら、現場担当者に役立つヒントをお届けします。

前回までのあらすじ

誌面デザインの刷新やヤマハらしい企画内容にこだわることで、社内報のリニューアルを実現。徐々に社員に認められる社内メディアへと成長させることに成功した筆者。前号では、紙の社内報の有用性や存在意義、そして社内報から生まれた号外の数々や連動したウェブグループ報の使い方、そこから発展してデジタルサイネージの活用についても紹介しました。

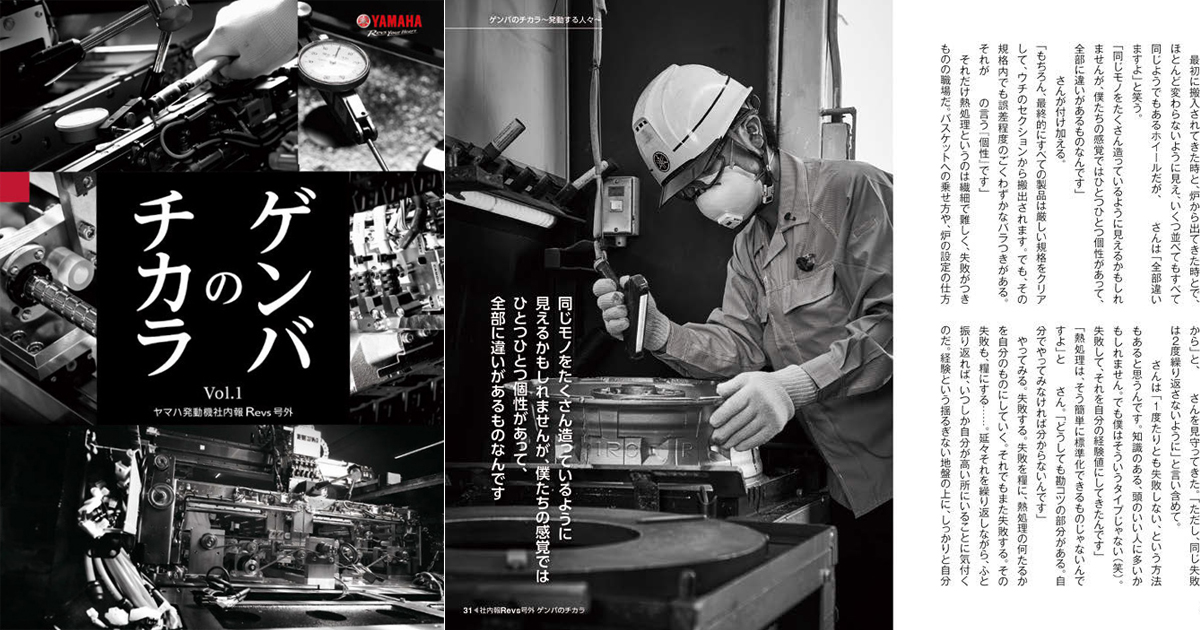

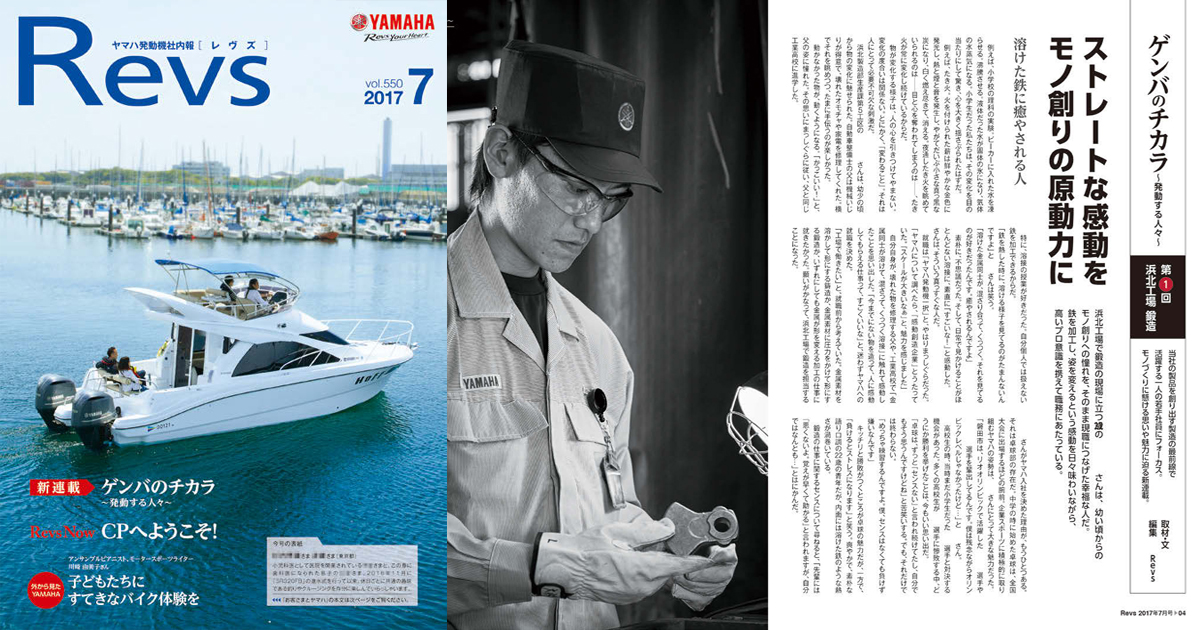

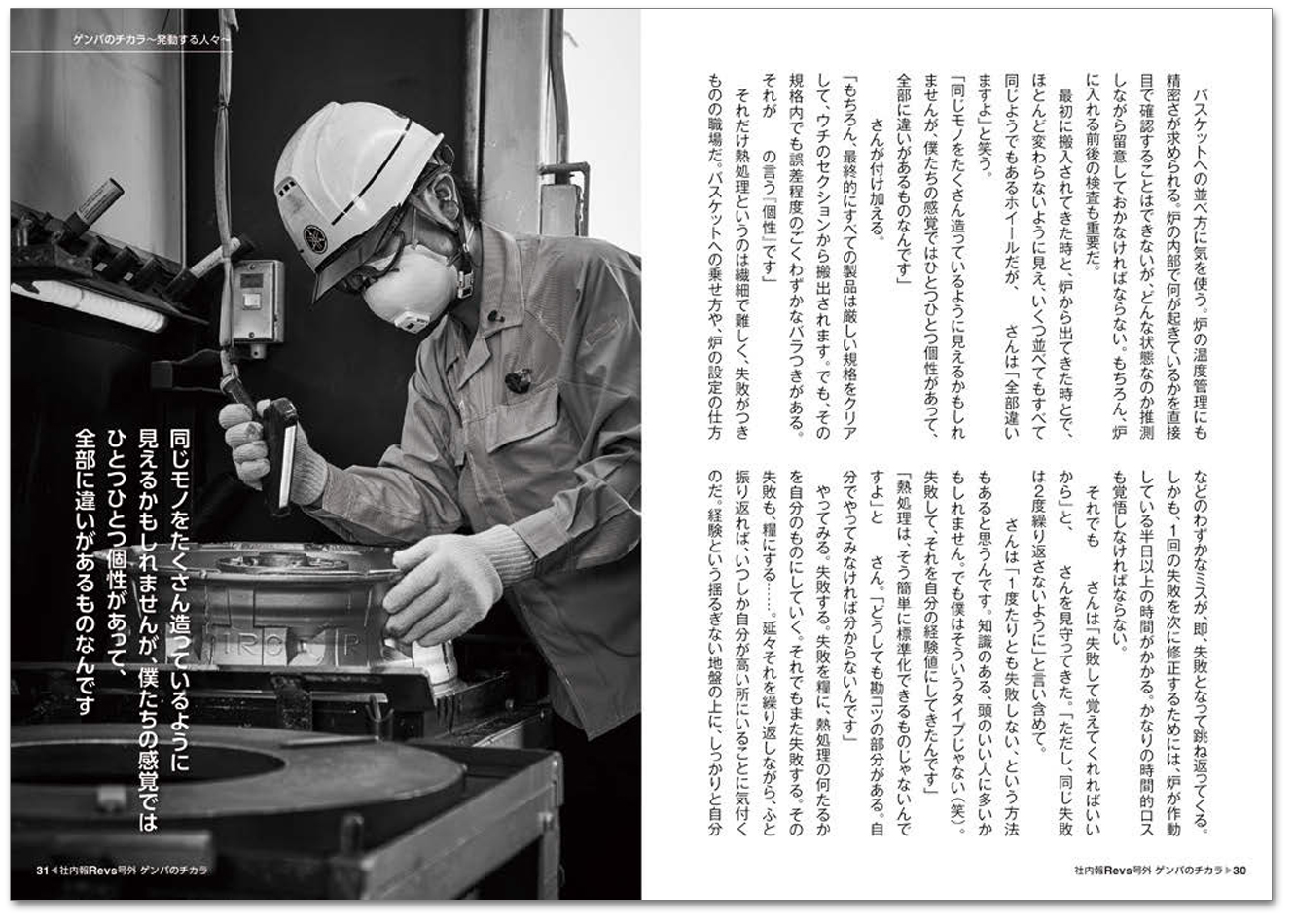

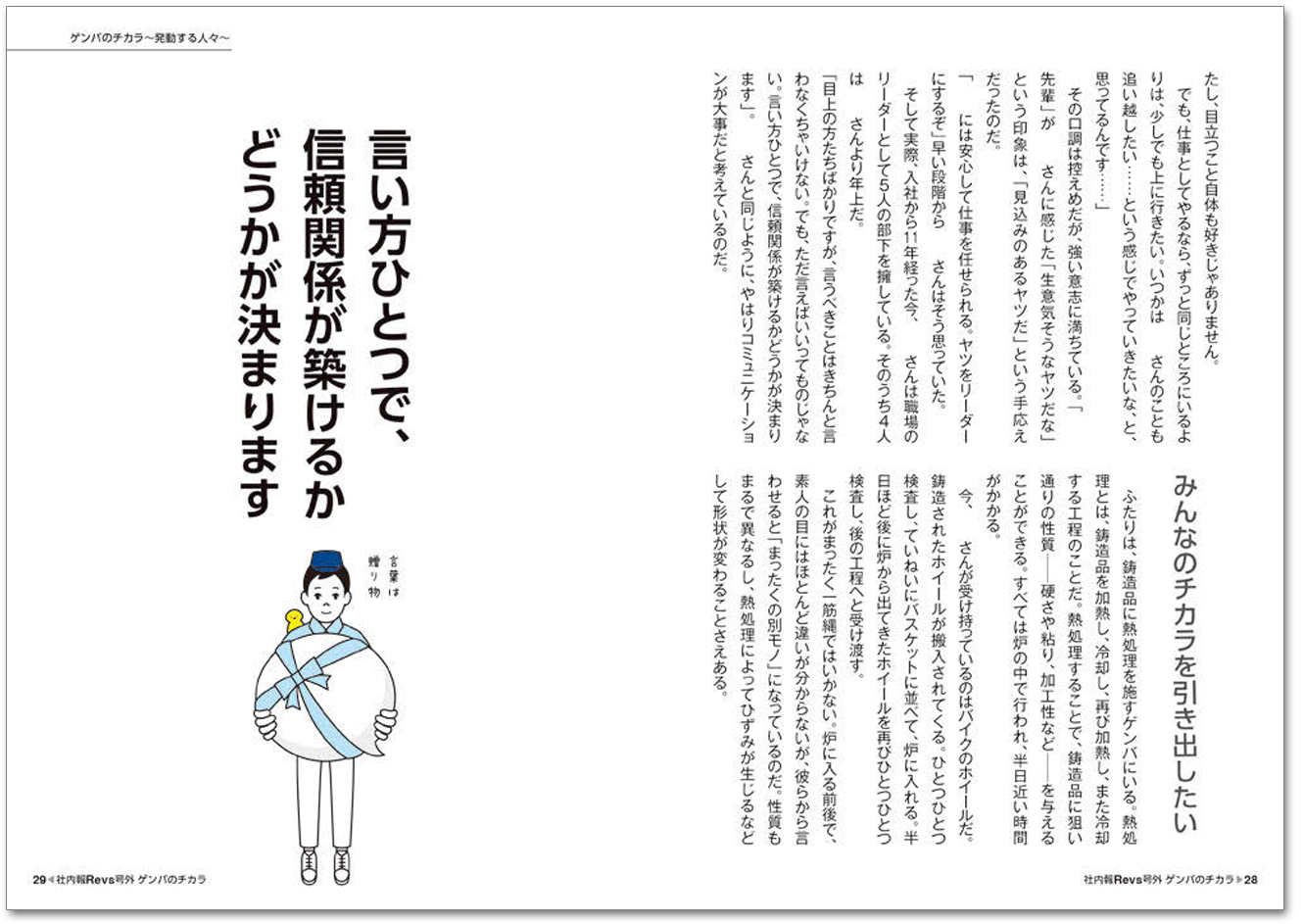

『ゲンバのチカラ』

社内報アワードでグランプリを獲得 新卒採用でも活用

本冊子は10月に開催された「社内報アワード2019」(ウィズワークス社主催)の特別部門でグランプリを獲得した。掲載記事は製造現場のみならず全社的に支持され、冊子は新卒採用でも活用されている。

前回まで、ヤマハ発動機が2016年に行った社内報のリニューアルからツール制作の仕組み、新しいコミュニケーションツールをご紹介してきました。今回は、我々がインターナルコミュニケーションの目的をどう捉えているのか、また実務を通して学んだことを中心にお話しします。

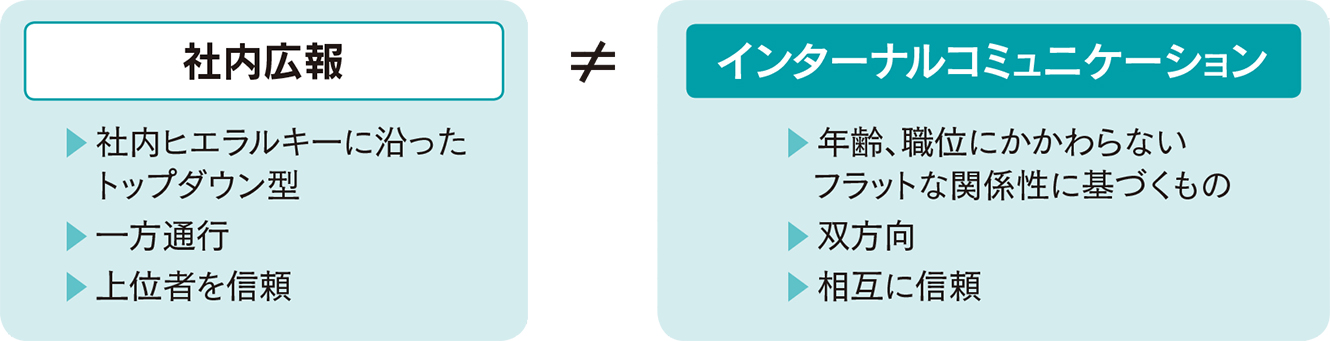

1.「社内広報」と何が違う?

インターナルコミュニケーションという言葉は最近よく耳にするようになってきましたが、僕が社内報を担当することになった2014年末当時、企業活動の中ではあまり使われていない言葉でした。僕自身がインターナルコミュニケーションという考え方に触れたのも、2015年に入ってから社外の広報セミナーに足を運んだり、本を読んで勉強したりする中でのことでした。インターナルコミュニケーションを日本語に置き換えれば「社内広報」ですが、完全にイコールではない、ちょっと違うなと気づいたのもそのころです。

海外に目を向けると、欧米のグローバル企業ではリーマン・ショック後の2009年ごろから経営層と社員とのコミュニケーションが重視され、トップからの一方通行ではない、新たな取り組みが始まりました。そこではブランドがひとつの軸になり、社員間のコミュニケーションを活性化することや、社員の一体感や帰属意識を醸成することにとどまらず、社員の満足感を重視し、根底には社員をリスペクトするスタンスがベースになっていると感じました。

かつて日本は、経営層が情報を発信すればほとんどの社員は素直に聴き、疑いもなく受け入れるものという認識が大半を占めていました。しかし現在は、仕事に対する価値観や、帰属意識の度合いが個々人で違います。社員一人ひとりをリスペクトして、情報を伝え共有する。そのために様々なコミュニケーションツールを使い、経営層と社員、社員と社員をつなげていくことがインターナルコミュニケーションの役割ではないかと考えています(図1)。

図1 従来の社内広報との違い

企業理念、社是・社訓や「らしさ」など、無形の価値を共有することにより、社員同士につながりが生まれる。インターナルコミュニケーションは、それら無形の価値を社内に浸透させ、共有を促進する。

筆者作成

2. 社員のモチベーションと企業価値の関係

バブル経済が弾けた1990年代、国内市場が冷え込むと多くの企業が海外へ進出していきました。そして、海外市場で外国企業と競合する中、競争力を高めるために成果主義などが導入され、また総人件費を下げる施策として正規と非正規という新たな雇用形態が生まれました。これにより一定のコスト競争力は得られましたが、やがて製造現場は賃金の安いアジアの各国へと移転していくことになります。

同時に、日本的な終身雇用制度も崩れ、社員の会社への忠誠心や、社員同士の一体感も薄れていきました。そしてこのような不安定な雇用環境が、社員のモラルやモチベーションを下げるきっかけになったのです。

現場の第一線で働いている人たちのモチベーションが上がらないと、モノやサービスの競争力を上げることはできません。言い換えれば、良いモノをつくり、良いサービスを提供するには、まず社員のモチベーションを上げることが必要です。また、そのためには会社と社員とのエンゲージメント(つながり)をつくることがベースになります。ここでの「つながり」とは、「相互に信頼する気持ち」や「貢献する気持ち」と理解しています。そして今、インターナルコミュニケーションが注目されている理由はここにあります。

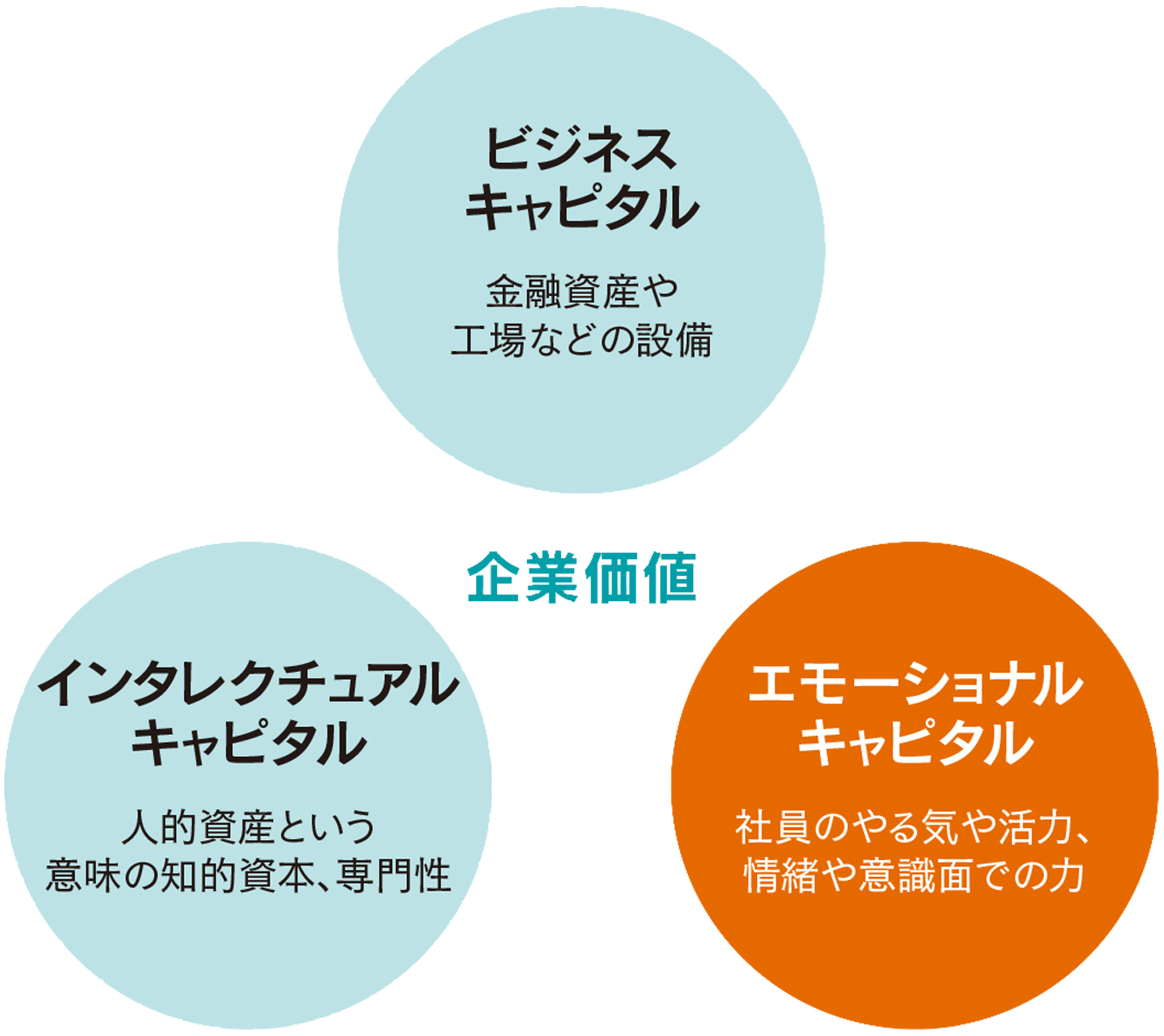

米国企業は、2000年代に入ってからそれに気づき、「企業の有する3つのキャピタル」として以下の3つに分類しました(図2、一橋大学 特任教授 伊藤邦雄氏による定義)。

図2 企業が有する3つのキャピタル

エモーショナルキャピタルは、エクスターナル(顧客など社外のステークホルダーがブランドに対して抱く感情やパーセプションの価値)とインターナル(社員の感情、やる気、忠誠心やコミットメントなど情緒的な価値)に分けられる。近年、エモーショナルキャピタルが企業価値に与える影響が注目されている。

伊藤邦雄氏(一橋大学 特任教授)による定義。出典/日本パブリックリレーションズ協会報(2005年)

■ビジネスキャピタル(金融資産や工場などの設備)

■インテレクチュアルキャピタル(人的資産という意味の知的資本、専門性)

■エモーショナルキャピタル(社員のやる気や活力、情緒や意識面での力)

社員の感情もひとつの資本で、社員が自社の理念や製品が好きだという感情の強さの度合いが企業価値を決めると考え、いち早く取り組みを始めました。エモーショナルキャピタルを高めるための取り組みがインターナルコミュニケーションです …