企業のEC運用や人材育成、ブランディング支援などを手がけるフラクタ。これまでの知見をもとに、インナーブランディングのはじめ方とその軸となる「ブランドコア」の定義と策定の流れを解説した。

Eコマースを軸としたブランディング事業を総合的に行っているフラクタ。本講演では近年、働き方の多様化によって関心の高まっているインナー(従業員向け)ブランディングのポイントについて事例を交えながら解説した。

ブランドの軸は何かを考える

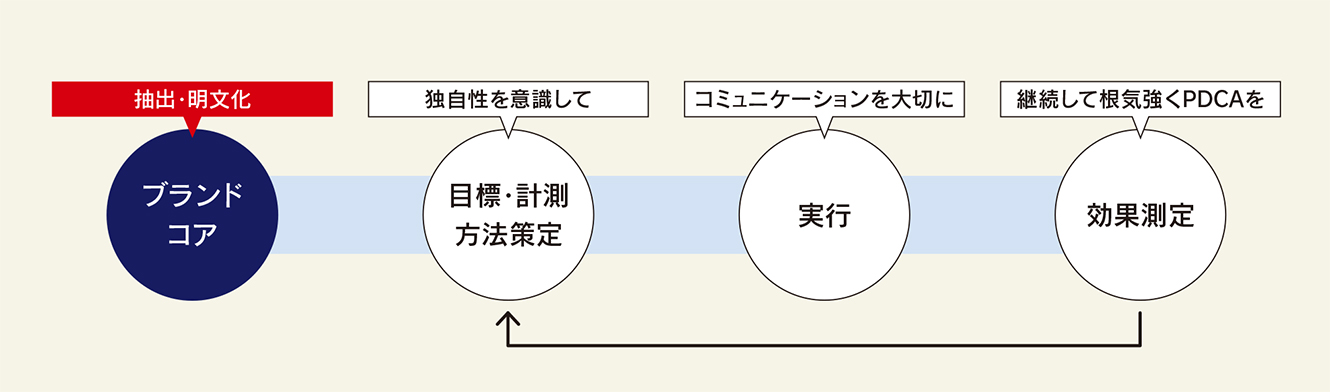

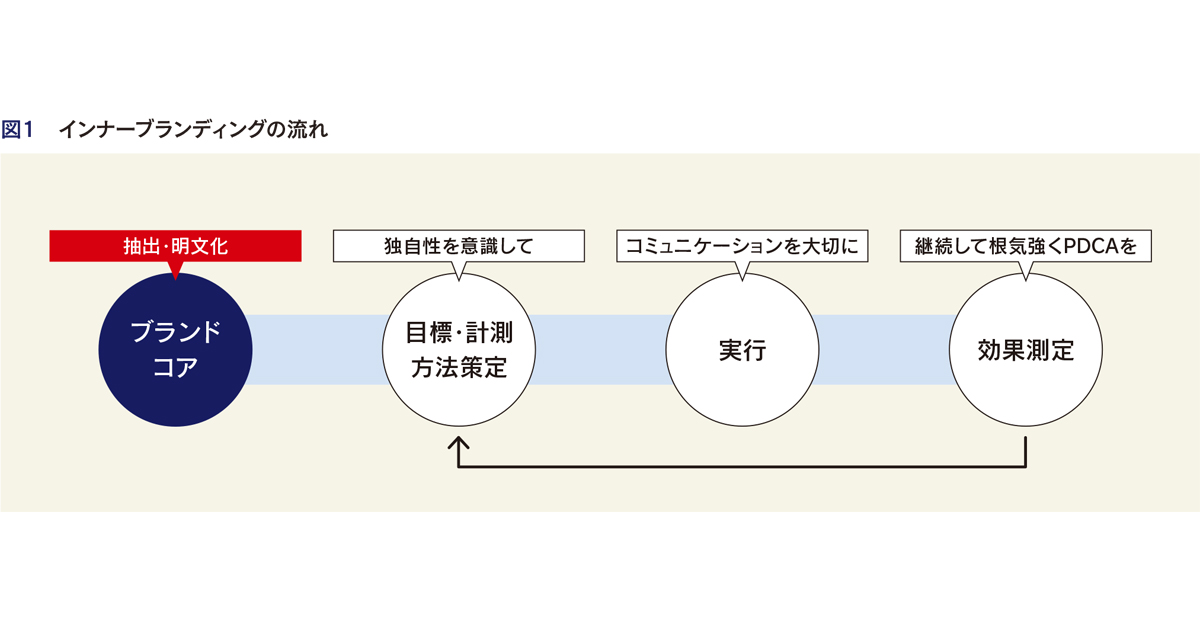

同社ブランドストラテジックプランナーの眞喜志康人氏によると、一番陥りやすい間違いは、いきなり施策から始めてしまうこと。インナーブランディングで重要となるのは❶目標の設定 ❷目標達成までの道筋を定義 ❸達成度が確認できる指標を定め、計測するという一連の流れをつくり上げることにある。「目的・目標によって適切な施策は変わってきます。他社の成功事例を真似するだけでは効果は期待できません」と指摘する。

さらに眞喜志氏は、目標を設定する前に"ブランドコア"(企業・事業の本質)を明文化することが重要であると主張する(図1)。そもそもインナーブランディングとはこの"ブランドコア"の認識を従業員間で揃え、コミュニケーション活性化を狙ったもの。ブランドの軸となるこの部分が曖昧だったり、認識が異なっていたりすると、施策の途中で必ずズレが生じてしまう。社内の認識を統一することでコミュニケーションが活性化し、業務の効率化も期待できるのだ。

「社内での共通認識をまずしっかり明文化し、揃えること。そうすることでその先にある顧客との接点まで一貫した発信ができ、ブランドとしての価値向上にもつながります。理解を得るには手間や時間がかかります。しかしこのプロセスを大事にすることで、最終的に効率化につながるのです」

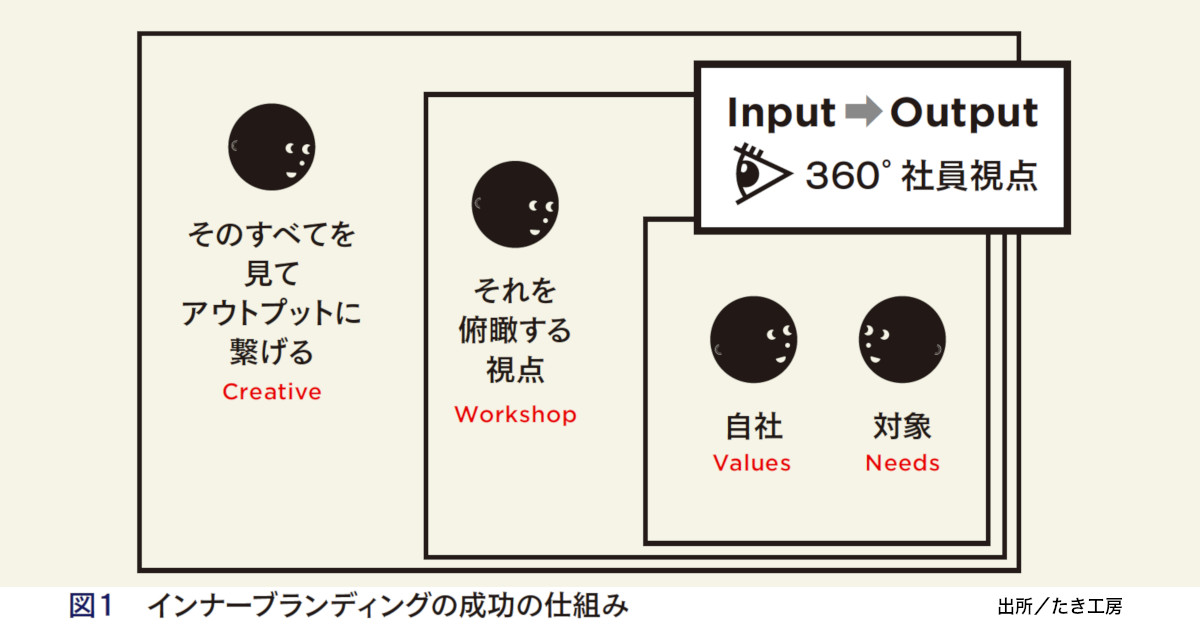

後半はこの"ブランドコア"を考える上でのポイントを紹介。「Why(なぜ)→How(どうやって)→What(何を)」という順番で「会社にとって大事なことは何か」を社内ですり合わせをしつつ、最終的な顧客への発信を意識して客観的にブランドコアを設定していく必要があるとした。

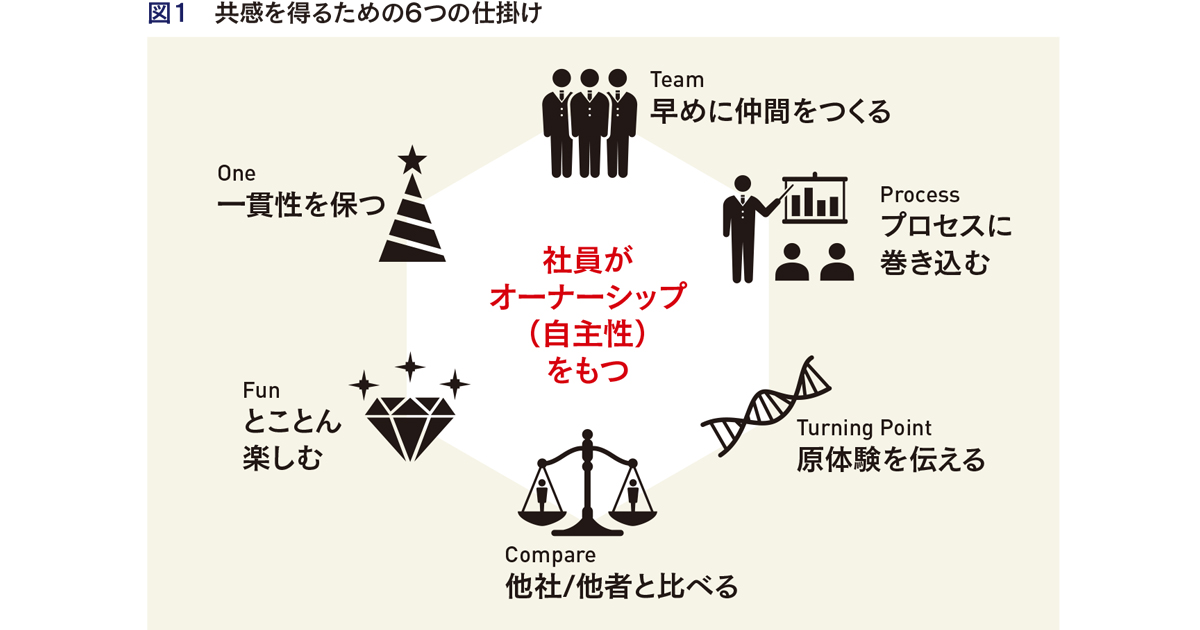

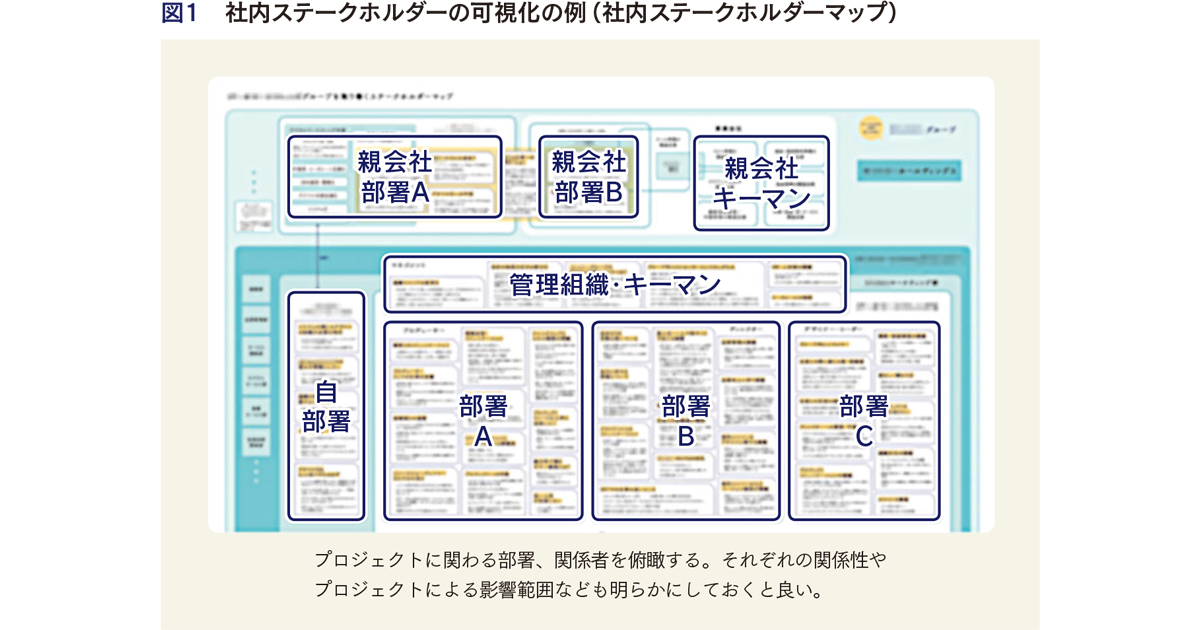

実際にブランドコア設定のワークショップを行う際のポイントとしては、部署や立場を横断して取り組むこと。また、五感を使って考えるワークにし、なるべく"自分ごと化"できる内容にすることを挙げた。

"皆で築き上げてきた会社"へ

最後に眞喜志氏は、社内の共通認識を浸透させるために明日から取り組める施策として「会社で使う言葉を定義(明文化)」「社員のことを知る」「今いる社員の能力を認める」という3点を紹介。「可能な限り社員を巻き込み、"皆で築き上げてきた会社"を目指していただければ」と話し、締めくくった。

フラクタ

ブランドストラテジックプランナー

眞喜志 康人氏

お問い合わせ

株式会社フラクタ

https://fracta.co.jp/

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.Sビル N5F(ラボ S5F)

TEL:03-4530-3788

contact_jp@fracta.co.jp