2017年3月に日立グループを離れ、米投資会社・KKRの傘下に入り2018年6月、日立工機から社名を変更した工機ホールディングス。マーケティング・コミュニケーション室がリードし、どのような変革を進めてきたのか。

※本記事は宣伝会議主催のイベント「アドタイ・デイズ2019」(9月4日・5日)内で行われた講演をレポートしたものです。

工機ホールディングス 経営戦略本部

マーケティング・コミュニケーション室

室長

玉川岳郎(たまがわ・たけお)氏

広告や販促領域も統一

──玉川さんは2018年5月、日本マクドナルドから電動工具メーカーの工機ホールディングスに移りました。日立グループからの離脱など経営の転換期にある企業で、どのような手順でリブランディングを進めていったのでしょうか。

前社名の日立工機から、現社名に変更となったのは2018年6月のことです。2017年3月にはKKRの投資を受けて日立グループを離れました。

企業ブランドの変革は極めて難しいですが、限られた資源の中で、いかに社内外のコミュニケーション活動でカバーできるかを考える必要があります。

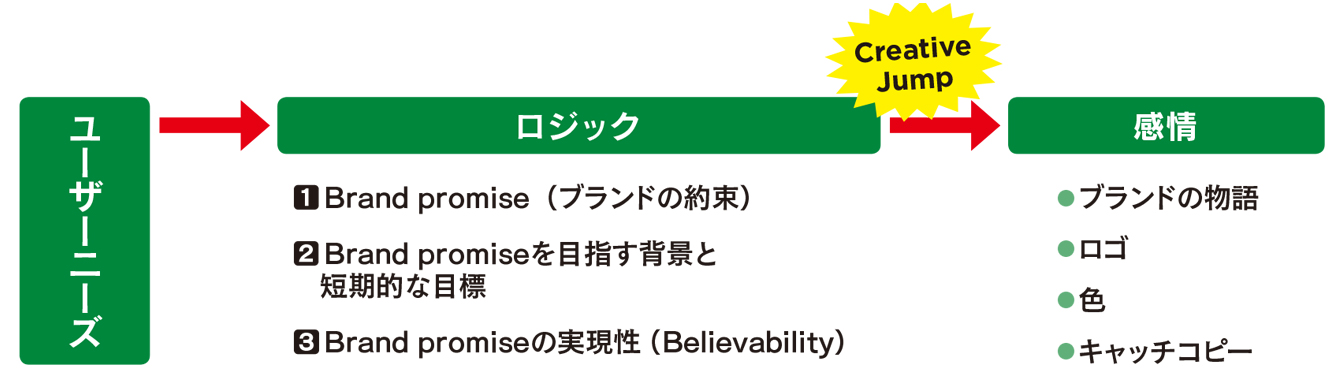

まず私たちは、ブランド名の変更に伴い、タグライン「UNLEASH the NEXT(解き放つ、その先へ。)」を導入しました。ブランドを再構築していく上では、いくら論理的に正しいことを言っていても、ステークホルダーの心に届かなければ何も響かない言葉になってしまいます。そこで、タグラインの検討プロセスは、まずユーザーが電動工具に求めるニーズを探ることからスタートしています。ブランドプロミスやロゴ、キャッチコピーなどのクリエイティブに関しても、起点はユーザーが求めることです。

そうして策定された「HiKOKI(ハイコーキ)ブランド」のメッセージや企業の取り組みを広めていくために、全国でキャンペーンを実施しました。ここでいうキャンペーンとは、一定期間"人" "モノ" "お金"を集中させて、世の中に同じメッセージやコンテンツをお届けして事業を推進することを言います。

タグラインで策定した明確なメッセージをどこで切り取っても同じように理解していただけるように、マーケティングと広報をはじめとしたコミュニケーション機能が主導でユーザー向けの訴求方法、店頭におけるPOP(購買時点広告)、商品の配置に至るまでメッセージを統一しました。

また、オフラインだけでなくオンライン上でもキャンペーンを展開しようと、30秒の動画「コード、いる?」篇を制作しました。デジタル化が進む今、私たちの業界では全方位的なマス広告の効果は限定的です。どれだけメッセージを届けたい相手を絞り込んで訴求できるかが重要です。

そこで身体中に絡まった電動工具のコードと現場で格闘する職人さんの姿をユニークに描き、コードレス電動工具「マルチボルトシリーズ」の魅力を伝える動画をYouTubeで公開しました。ユーザーのニーズから始まる工機ホールディングスのブランド構築の過程が、凝縮された形です。100万回再生という大きな目標を立てていたところ、累計で4倍以上の430万回再生を達成しました。

広報活動と連動しつつ、自社の製品サイトやレクタングルバナー広告のクリエイティブにもユーザーの声を反映させました。職人さんの困りごとをフックにメッセージを開発し、「コードがジャマくさい」「作業中、近隣からの苦情が頭をよぎる」「作業が止まってばかりでストレスがたまる」など、表現ごとにCTR(クリック数)や定性的な反響を追いながらダイナミックに内容を変更しています。

社内会議の進め方ごと刷新する

──こうした中で、マーケティング・コミュニケーション室ではどのようなミッションが求められましたか。

新たなブランドのコミュニケーションが決まると、次はそれを社内外にいかに展開するかが課題になります。私たちの場合は、まず社内に浸透させるべく、日本語と英語、中国語でのブランドプロミスカードを制作しました。しかし、カードを社員に配っただけでブランドが自然に浸透していくかと言えば、そう簡単ではありませんでした。

私自身、社内プレゼンテーションで啓発活動を行ってきましたが、多くの社員がブランドプロミスカードをしっかりと持っているものの、内容を把握していないことが分かりました。そこでプレゼンテーションでは、皆でカードに書かれている内容を声に出して一斉に読み上げたり、ニュースリリースや広告原稿などにもブランドプロミスカードのエッセンスを散りばめたりと、繰り返し目にする機会を創出するようにしました。

2019年4月1日には、新社長に森澤篤が就任し、社内コミュニケーションの方法も様々に刷新が行われました。そのひとつに新しい会議のスタイルがあります。経営幹部が集まる会議では、部屋の真ん中にあったテーブルをすべて取り除き、車座での会議が行われています。パソコンなどを持ってきても会議室に置く場所がないので、面と向かって議論に集中せざるを得ない状況がつくられています。

もうひとつ、「あっさり会議」「じっくり会議」「とことん会議」と種類を分けたのも新しい取り組みでした。「あっさり会議」なら1~2時間、「じっくり会議」はひとつのテーマについて半日ないしは1日かけて議論します。「とことん会議」は一泊二日の合宿で、2日間にわたって朝から晩まで議論をし尽くします。これらの経営陣の議論によって会社の方向性が定まり、意思決定から実行までのスピードが加速していきます。

また、新社長の考えを社内に共有するための施策として、およそ10人ずつのグループで社長と飲みに行く「夕暮れドキ会議」も実施しています。すでに昼夜それぞれの部で15回ほど行い、200人ほどが参加しました。

さらに、8月からは社内報とは別に社長からのメッセージ発信に特化した媒体「KOKI KAKUSHIN NEWSLETTER」を定期発行しはじめました。全社員向けに4カ国語で社長自らの言葉で考えや、企業としての方針を発信しています。

今までであれば、「新しい社長が来たけど、遠い存在だし話したことないからちょっと怖いよね」「どんな人かな?」「きっとこんな人だよ」などと、社員が勝手に人物像をイメージしてしまうところです。しっかりと顔を合わせて対話をしたり考えを伝えたりすることで、コミュニケーションが活性化することを狙っています。

このように多くの変革を同時に実行中なので、社内の定点観測調査を3カ月に1回の頻度で実施しています。「会社が目指す変革の方針にためらいはないか」「どのように変革したらいいと考えているか」「ビジョンに基づく行動ができているか」といった調査項目から、社員の意思を確認しつつ、社内コミュニケーションの刷新を図っています。

グローバルで新ブランドを共有

──社外に向けてブランドを浸透させていく上で、重要視したポイントはありましたか。

2018年10月には、販売店やユーザー向けイベント「HiKOKI(ハイコーキ)Green Day」を開催しました、新ブランド「HiKOKI」のコンセプトを含めた要諦を伝えることが目的で、東京を皮切りに、中国の上海と北京、広州、インドのバンガロール、ドイツのデュッセルドルフ、フランスのパリでそれぞれ開催しました。

私自身も各地で登壇しましたが、ここでお披露目したのが「パワーツール(電動・エア工具)領域で、進化する極上のユーザー体験を創造します」というブランドプロミスです。その実現のための組織体制、製品開発の考え方やマーケティング・コミュニケーションの新方針についても披露しました。

変更されたブランド名の考え方や名称そのものは、まず誰も知らない状態からはじまります。実際に、工機ホールディングスという社名はほとんど知られていませんでした。まずはとにかく「HiKOKI」の名前を覚えてもらうこと。デビューしたばかりの芸人さんが「とにかく今日は名前だけでも覚えていってください」とよく言いますが、まずは接点の数を増やすアプローチをします。

これを行えば行うほど記事などの露出は増えていきます。実際に、以前は年間で数十件程度だったメディア露出件数は2018年度に月間20件、2019年度は7月時点で既に月間300件ほどまで伸ばしています。

広報などのコミュニケーション戦略の基本に、プロダクトライフサイクルを応用した考え方があります。企業や製品の成長には「導入」「成長」「成熟」「衰退」という4つの時期がありますが、これを事業にあてはめて考えるのです。工機ホールディングスと「HiKOKI」はまさに「導入期」にあたるため、お客さまやメディアのもとへ足を運ぶ回数を増やし、認知度を高め、他との差別化を図る活動が不可欠です。

それが一定のステージまで成熟すると、今度は需給が飽和して成長も頭打ちになっていきます。この衰退を頭に入れつつ、すぐに"イノベーション"を起こし、ステージを変える必要があります。そうすることでさらに新しい市場を開拓できる。この4つのフェーズを繰り返す。そして、今自社がどこにいるのかを見極めることがコミュニケーションの目的を明確にするうえで重要なものの見方なのです。

「広報バカ」になってはいけない

──玉川さんはコミュニケーションのプロフェッショナルという立場から、工機ホールディングスでは「マーケティング・コミュニケーション室長」として、ブランドを基軸としながら経営やマーケティング戦略にも深く関わっているのだということが分かりました。

「広報は人の意識と行動に変化をもたらす仕事」ですので、そのために必要なプロセスに関わるのはごく自然なことだと考えています。

工機ホールディングスでは経営陣との会議に出席すると、社長をはじめとする経営陣が2つの言葉をよく口にします。そのひとつが「お客さま目線の商売」で、もうひとつが「現場」。この2つに魂がこもっていない内容はほとんど通りません。

従来通りの手法をなぞるだけで変化を期待してはいけません。経営目線で、俯瞰的にどのようなコミュニケーション手法が必要なのかを考えることが必要です。これこそ私たちコミュニケーションを生業とする者が最も持たないといけない視点だと思っています。

そのためにも、慣習や技術に頼りすぎた「広報バカになりすぎるな」と伝えたいですね。広報の仕事に大事なのは、変化の激しいこの世界で、会社を成長させるためにファンをつくる仕組み、現場で商品が売れる仕組みをサポートすること。その考えを自分やチームの中でいかに確立させていくかが、今後の広報には重要になってくると思います。

新ブランド「HiKOKI」におけるマーケティング・コミュニケーションの方針を訴求するため、グローバルでメディアとの接点を強化した。

工機ホールディングス

経営戦略本部 マーケティング・コミュニケーション室

室長

玉川岳郎(たまがわ・たけお)氏

早稲田大学法学部を卒業後、1992年にリード エグジビション ジャパン入社。広報宣伝を担当。1996年、日本オラクル入社。広報室長を経て、2013年5月から日本アイ・ビー・エム(IBM)マーケティングコミュニケーションズ広報部長。2016年3月には日本マクドナルドに入社しコミュニケーション本部に所属。2018年5月から現職。