mixiやFacebook、Instagramなど、この15年で様々なSNSが誕生した。中でも、幅広い年齢層で継続的に利用されているTwitterは企業のコミュニケーションの形をも変化させている。

現代社会では、SNSが企業のコミュニケーション活動において欠かせない位置を占めている。その一方で生活者(ユーザー)とフラットにつながりあえるその環境を、企業がどのように活かしていくのかについては、様々な試みと知見が発信されている。

本稿では、前半ではSNSの来歴を振り返る視座に立ったうえでのTwitterの特性を読み解き、後半では事例の分析を中心に、今後そのコミュニケーションの形がどう変わっていくのかを考察していく。

つぶやきよりも「さえずる」場

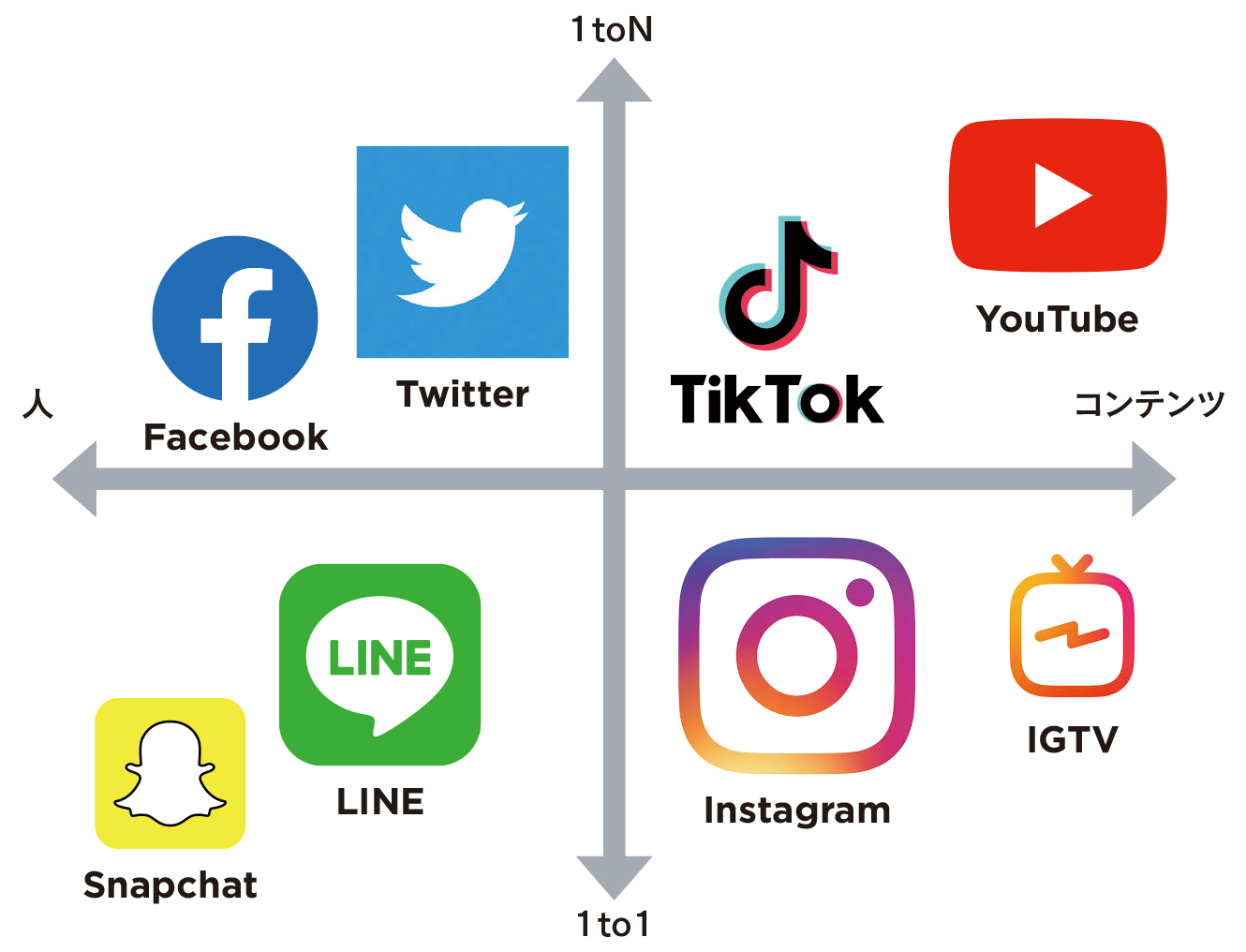

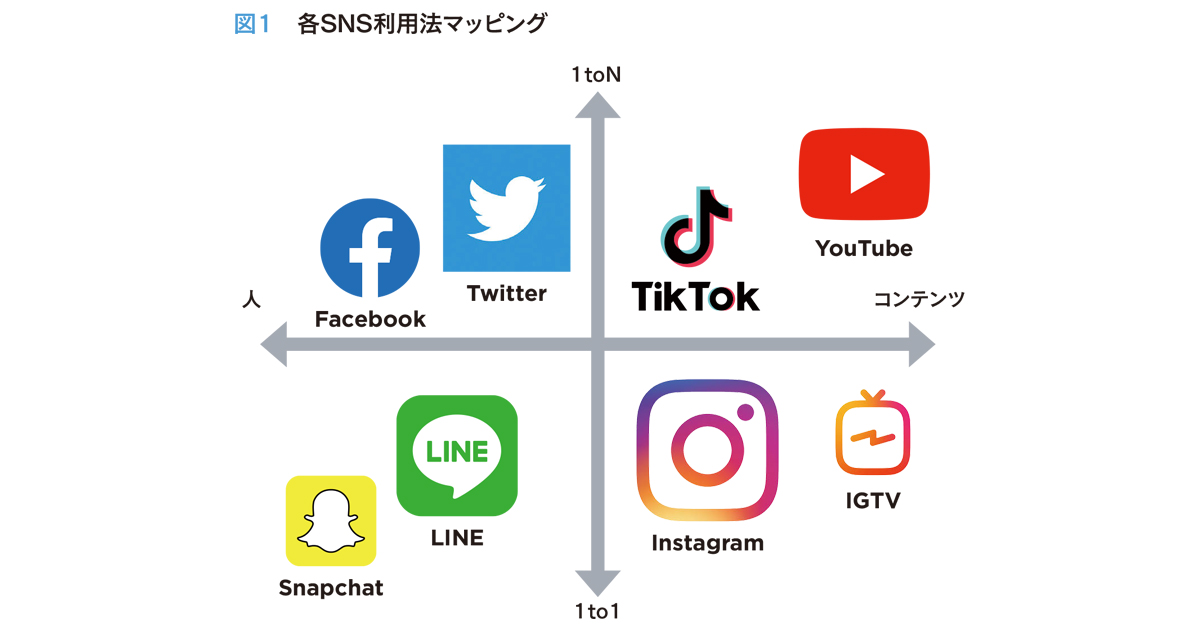

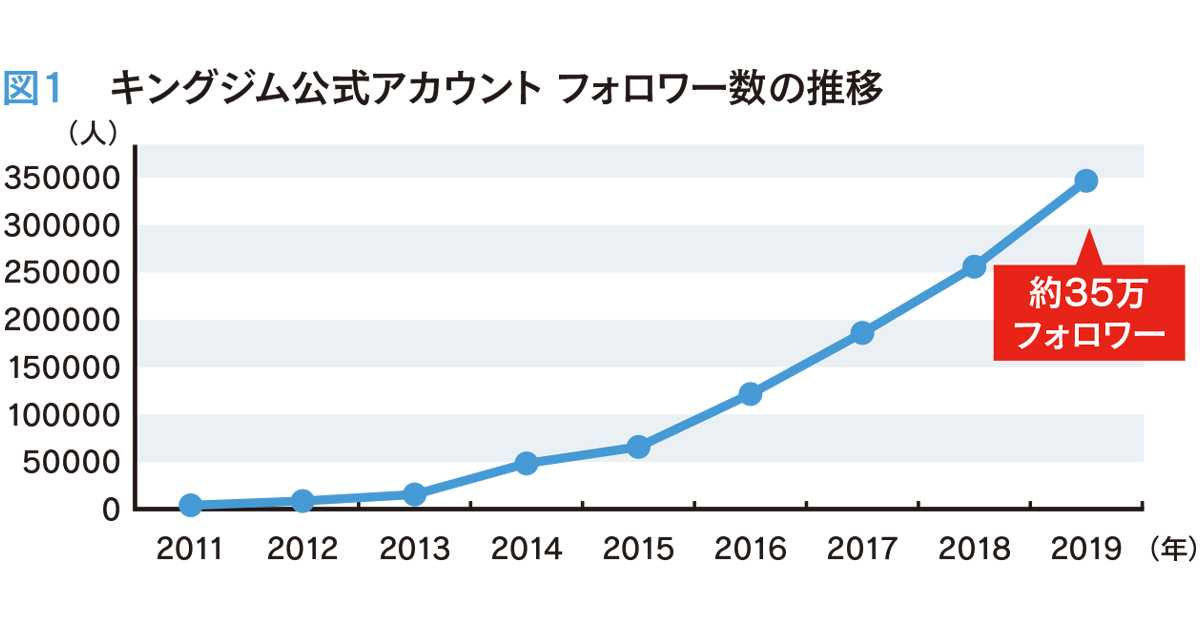

ここ15年あまりで社会のあり様を大きく変えたSNS。mixi、Facebook、Twitter、Instagram、LINE、Snapchat、TikTokなど、それぞれにその場でしか展開できないようなコミュニケーションの形があり、ユーザーから愛されている(図1)。

その中でもTwitterは国内のMAU(Monthly Active Users)が約4500万人とSNSの中では最も多く、情報の拡散やリアルタイムで起こっていることについての盛り上がりを共有するために愛用されている。(LINEのMAUは8000万人ほどだが、インスタントメッセンジャーに分類されるものとして、ここでは外して考えたい)。

mixiは友だちとして相互承認しなければならないが、Twitterはフォローするだけ。「同意」は必要ない。見たい人だけを見ればいいし、気軽に知らない人ともつながれる。つながりの圧力やコミュニケーションの儀礼性が強い日本だからこそ、広く受け入れられた面もある。さらに、Twitterの発信の手軽さもここでは大切な要因となっている。

なお、余談的に見えて実は本質的なトリビアがある。Twitter上で発信するツイートの訳語として、一般的には「つぶやく」が充てられることが多いが、「さえずる」と充てた方がよりニュアンスを正しく伝えることができる。「つぶやく」はぼそっと発する内向的な発話だが、「さえずる」は外に向けてやかましく発するという違いがある。そう、Twitterとは皆でぺちゃくちゃおしゃべりしている「さえずり」の場なのだ。

Twitterがもたらした変化

今秋盛り上がりを見せたラグビーワールドカップのような国民的イベントがあるとき、Instagramでは、ストーリーで「バーで観戦してるよ!」という投稿はあるものの、その盛り上がりが広がることはない。

逆に、Twitterを開けば、多くの人が「トライ!」「惜しい!」などとツイートして感情の巨大なうねりを生み出している。このような盛り上がりを体験するのがTwitterの醍醐味だと言っていいだろう。

そのTwitterのハードルの低さは、投稿が気軽にできる点にある。YouTubeやInstagramなどと同様に匿名でもアカウントを始められるし、複数のアカウントをつくることもできる。140文字という制約が、大仕掛けなことをやらなくても大丈夫という気持ちにつながる一方で、日本語ならば情報量をある程度込めて発信することも可能だ。そして、何気なくツイートしたことが、共感を呼びリツイートされる。

Twitterが生み出した流行語に「なう」がある。2010年の新語・流行語大賞トップテンにも選ばれたこの言葉が、Twitterのもたらした変化を最も象徴的に伝えてくれる。言い換えれば、私たちの生活がリアルタイム・ウェブの方向へシフトしたのだ。

このような「リアルタイム・ウェブ」のあり方や価値観が日本社会にインストールされたことが、Twitterのもたらした社会的な変化のコアにある。それまでの日記・掲示板・ブログ文化とは異なる連続線の上にある大きな転機だ。そのような特性がSNS空間特有の「速さ」を生んでいる。

Twitterの特性を他のSNSと比較するならば、Instagramはあるコンテンツをシェアした人のパーソナリティや世界観へのフォーカスが強い。一方でTwitterは皆が関心を持っている話題やテーマへのフォーカスが強い。Twitterは世の中でそのとき話題になっていることが分かるという特性も、導き出せる。

イメージとしては、Instagramはその人の趣味や世界観を知るために「家に遊びに行く」感覚。Twitterは皆が何について話しているのかを聞き、時に加わるために「広場に出かける」感覚。Facebookは社交的でフォーマルな会話が飛び交う、「知った人が参加するパーティー会場」というすみ分けだ …