メディア研究などを行っている大学のゼミを訪問するこのコーナー。今回はメディアやエンタメを学ぶ川喜田尚ゼミにお邪魔しました。

川喜田ゼミのメンバー。

| DATA | |

|---|---|

| 設立 | 2015年 |

| 学生数 | 3年生8人、4年生15人 |

| OB/OGの主な就職先 | スターツアメニティー、ファミリーマート、新潟煙火工業、キャップクラウド、ネルケプランニング、ヌーベルメディア、マーケティングフォースジャパン、シーフォース |

川喜田尚先生が教鞭をとる大正大学表現学部は2010年に設立されたばかり。映像、文芸、編集などの分野で活躍できる人材の育成を目指し、実践的なプログラムを行っている。メディアの第一線の現場で活躍してきた教員が多く、川喜田先生もラジオ局やスポーツ専門チャンネルの編成局出身だ。

ゼミ生総動員で長期取材・分析

川喜田ゼミでは、学内で行われるゼミ対抗の研究発表で4年連続最優秀賞を獲得している。「この発表会で1位を獲得することがゼミ活動のモチベーションとなっています。ゼミ生たちは毎年自分たちで世の中の疑問点や課題を設定し、解決に向け調査、分析、取材を行います」。

2016年は「宝塚歌劇団」、2017年は「吉本興業(お笑い)の海外展開」といったテーマで、1年間かけてマーケティングやプロモーションに関する課題を洗い出し、報告を行った。

学生主導でアジアを巡るツアーを考案

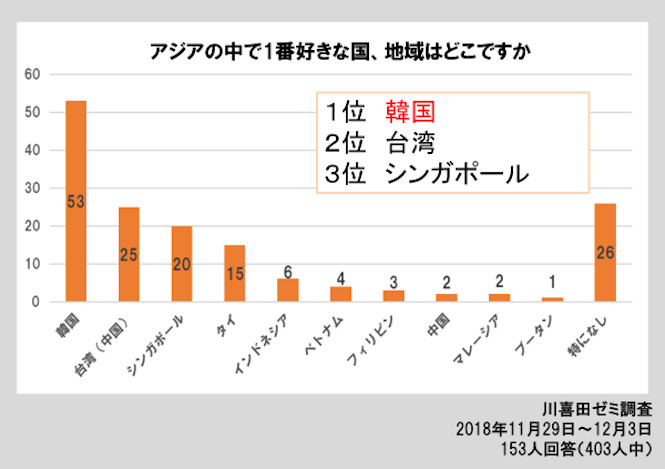

去年のテーマは、広島の「ダークツーリズム」。夏に行われたゼミ合宿で広島を訪れた際、「アジア人観光客がほかの観光地より圧倒的に少なかった」という学生たちの気づきがきっかけとなっている。

「ゼミは、学生たちが自分たちで世の中の疑問に“気づき”“調べる”場にしたいと思っています。私はあくまでサポート役。自主性を重視しています」と川喜田先生が言うように、ゼミ活動の多くは学生が主導して進められる。

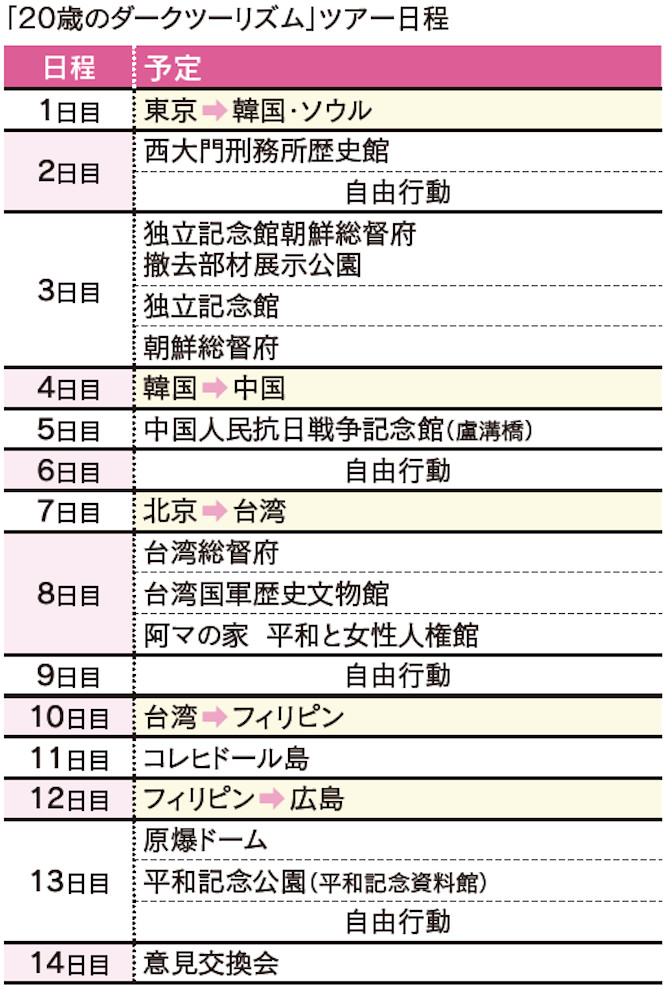

学生たちは「海外の人に被爆地への関心を持ってもらうためには、日本人、特に戦争経験のない若い世代が日本の歴史に向き合わなければいけないのでは」という仮説をもとに、実際にアジア各地の戦争遺産を巡る2週間のモデルツアーを考案。観光学に詳しい有識者や、日中間のビジネスコンサルティングを行う企業に取材した。

ツアーは、ターゲットからスケジュール、ツアーによる影響、PR・広報案まで言及。取材先の選定や取材内容の検討、プレゼンの準備など、時には夏休み期間中でも集まって1日中討論した。その結果、この発表は2019年3月25日付の中国新聞朝刊、8月30日付の東京新聞夕刊でも紹介されるなど学外でも評価された。

2018年のゼミ合宿は広島県で実施。広島東洋カープ広報部を取材したほか、原爆ドームや中国新聞社などを訪問した。

5年連続最優秀賞を目標に活動

取材当日、学生たちに川喜田先生について尋ねると、「自分のやりたいことを応援してくれ、その道しるべを示してくれます。メディアに対する知識はもちろん、自主性やコミュニケーション能力が鍛えられます」との返答が。実践と学問が融合した教育へのこだわりがうかがえる。

今年の研究テーマについても現在、話し合いが行われており、学内発表会での5年連続最優秀賞を目指しているところだ。

現場発 実践的なメディア教育を日本でも

川喜田先生は1993年に中部日本放送のニューヨーク支局長に任命され渡米した際、ニューヨーク大学付属Continuing Education Schoolという社会人向けの学校に通った。ここでは、実際に第一線で活躍するプロたちから直接指導を受けることができる。「有名な映画プロデューサーや現役の編成局長から直接、企画書の書き方や番組のつくり方などを教わる経験は刺激的でとても楽しかったですね」。

日本に戻り「現役のプロから教わる楽しさを日本の学生たちにも知ってもらいたい」との思いから、ジェイ・スポーツでメディアの現場に身を置きつつ、2足のわらじで大学教員の道へ。退職した現在も現場での経験を活かしたメディア教育を行っている。

川喜田 尚(かわきた・ひさし)教授

1956年三重県生まれ。中部日本放送(CBC)ニューヨーク支局長、J SPORTS番組審議会事務局長を経て現職。日本大学芸術学部非常勤講師。専門は、著作権、マーケティング、メディア論。放送批評懇談会常務理事・ギャラクシー賞ラジオ選奨委員会副委員長。