2016年、社長交代を経てコーポレートブランドを統合した湖池屋。消費スタイルの変化や既存商品のコモディティ化という課題に、全社をあげたリブランディングとともに挑んだ背景を語った。

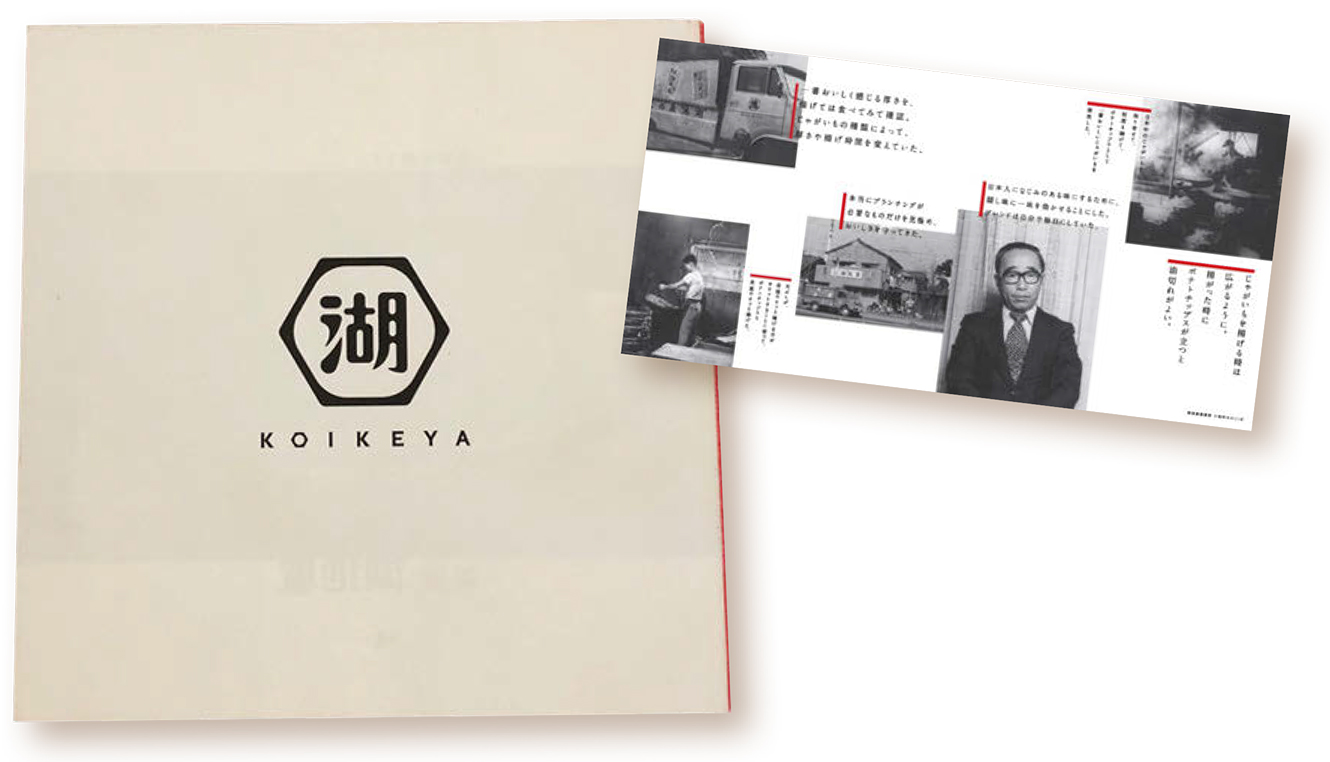

コーポレートブランディングの考え方を社内で共有するため、ブランドブックを制作。

湖池屋は1953年創業で、2019年に66年目となる菓子メーカーになります。1962年に創業者の小池和夫がポテトチップスののり塩を発明し、1967年には日本で初めてポテトチップスの量産化に成功しました。

2016年10月には60年を超える歴史を踏まえ、リブランディグに取り組みました。少子高齢化や所得の二極化、世帯の少人数化、女性の社会進出など、現在は社会動向も変化している時代。その影響で、市場や消費者の動向も大きく変わってきています。そんな中で湖池屋はさらなる成長のために企業として多くの課題を抱えていました。

時代の変化に対応できるか

家計調査指数を見ると、衣服や住居の消費が低下傾向にある中、食品だけは伸び続けています。社会動向や市場動向、消費者動向が変化する中で、当時の湖池屋は競合他社との価格競争に陥っていました。

市場動向を見ていくと、菓子のマーケット全体は1兆7839億円と非常に大きく、中でもスナック菓子は3050億円とチョコレートに次いで2番目に大きな市場となります。ところが、ポテトチップスに関しては、近年は平均売価が下落し、それに伴い市場も減少していました。ほかの食品市場を見ると、チョコレートやアイスクリーム、ビールはプレミアム市場が確立されていたりもします。高付加価値商品によって消費者の購入が増し、市場が伸びている傾向がありました。

そして、消費スタイルの変化から菓子に対するニーズの変化もありました。従来の量の多さや価格の安さといったニーズから、今では利便性やこだわりのある商品がより求められるようになっています。

その上、ポテトチップスの主力商品であるのり塩味やコンソメ味、うすしお味がコモディティ化してしまい、市場が停滞している現状もあります。これらの背景を踏まえ、湖池屋は変革の必要性を強く感じることになります。

そして、ポテトチップスの量産化を日本で初めて行い、大衆化を行った「老舗」だからこそ、新たな付加価値を提供できるスナック市場を創造しようと、2016年10月に新生・湖池屋を始動させることになりました。

"老舗"のポジション確立へ

新生・湖池屋の目指すべきは、ポテトチップスの老舗という企業ポジション。そのために、経営トップが先頭に立ち、大がかりな変革を実施しました。創業時から楕円の形でおなじみだったコーポレートマークは、老舗として家の紋を意識し、六角形の中心に「湖」を文字化したハウスマークに大きく変更しました。六角形には、これまでのコアバリューであった「親しみ」「安心」「楽しさ」に、「本格」「健康」「社会貢献」を加えた新生・湖池屋のコアバリューも表現しています。

新生・湖池屋の始動にあたって共通認識をつくる社内向けのブランディング施策としては、企業の考えやルールをまとめたブランドブックを制作して全社員に配布しました。また、社屋も一新し、料亭のような門構えや老舗旅館のような玄関に変更しています。「湖池屋にはポテトチップスをつくる料理人がいる」というイメージをまず社内に植え付け、お客さまに対しても根付かせていきたいという考えが元になっています。

さらに、企業のスローガンを「イケイケGOGO!」というフレーズに設定しました。これは湖池屋が1970年代に放映していたテレビコマーシャルから着想を得ています。「イケイケGOGO!」という勢いのあるフレーズであることや、チャレンジ精神やパイオニア精神を重視してスローガンとして採用しました。

「社会や環境の変化を先取りして、新たな食文化の創出を」と考える新生・湖池屋として、「新しいほうへ、イケイケ!」と …