全国の中高大学生の支持を得ているYouTubeの実験動画「まてりある’s eye」。制作するのは、物質・材料研究機構(NIMS)広報室 室長の小林隆司氏だ。難しい科学技術を伝えるには、NHK時代に培った"逆算方式"が有効だという。

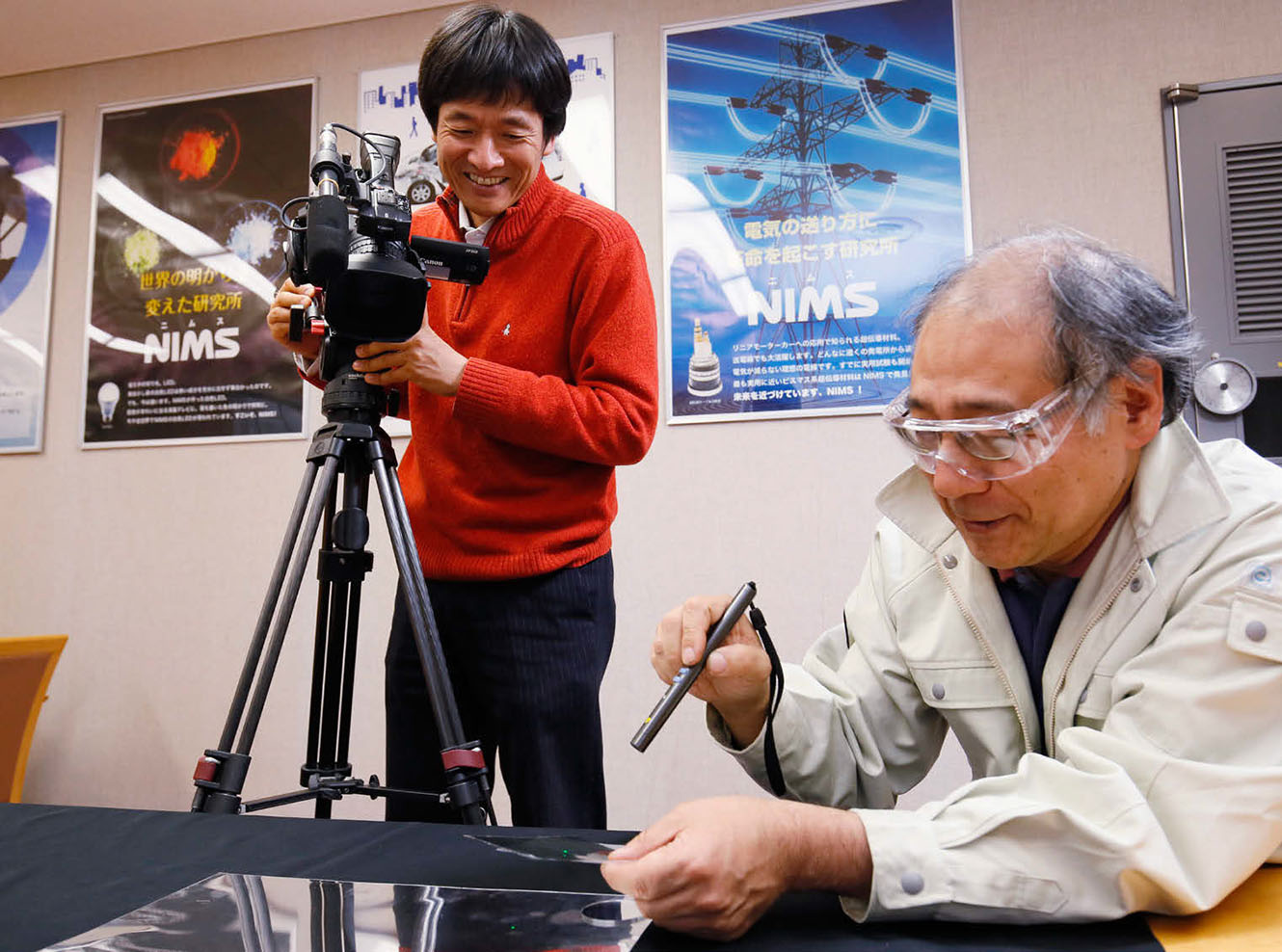

偏光板とレーザーを使った実験動画を撮影する小林氏(写真左)。映像をそのままテレビ局に売り込めるようカメラにはこだわるが、編集ソフトは手軽な「Adobe Premiere」を使っている。

photo/樋木雅美

| 物質・材料研究機構 広報体制 | |

|---|---|

| 広報担当 | 10人(うちYouTube担当は1人) |

| 業務範囲 | メディアリレーション、広報誌(紙版・ウェブ版)制作、公式ウェブサイト運営、各種イベントなど |

| 目的 | 最新の研究成果の発信、次世代に材料研究の世界への興味を抱いてもらうこと |

難しい話を一般の人にも分かりやすく伝えるにはどうすればいいのか。国立研究開発法人「物質・材料研究機構(NIMS(ニムス))」(茨城・つくば)の広報課題はここにあった。物質・材料科学、つまり"素材"に関する基礎研究などを行っているNIMS。実は日本を支えている重要な研究分野で、主要輸出品目ランキングでも、鉄鋼・プラスチック・有機化合物などの素材が上位に入っている。

例えば2014年に3人の日本人研究者がノーベル物理学賞を受賞した「青色LED」。テレビや携帯電話の液晶画面に欠かせないが、バックライトとして使われるため外からは見えない。このように素材は最終製品の内側に入るため、その魅力を発信するのが難しい。広報室 室長の小林隆司氏は「新素材を開発する企業がCMに動物のキャラクターを起用するなど、大手企業であってもイメージ戦略が中心となってしまうのが現実です」と話す。

「広報のビジュアル化戦略」とは

小林氏がNIMSに転職してきたのは2011年。材料研究に関心を持つ若者が減少していることを知り、将来の優秀な担い手の確保に危機感を感じた。理系出身で、18年間勤務したNHKでは科学番組『ためしてガッテン』などでディレクターを務めてきたため、その経験を活かして「広報のビジュアル化戦略」を実行。ポスターなどのクリエイティブを一新し、2013年11月にはYouTube番組「まてりある’s eye」をスタートさせた。

ビジュアル化戦略のポイントは、感動体験の"見える化"。小林氏によると、ほとんどの研究者が科学の道に進んだきっかけとして何らかの感動体験を持っている。「でも"発見"や"発明"などの感動の瞬間は実験室の中で起きるので、一般の人の目に触れることは少ない」。メディアに成果をリリースしてもその時点で既にその"瞬間"は終わっているため、撮影取材の際には再現をするしかない上に、そもそも地味な材料分野は取材自体もきわめて少なかった。

そこで、「実験室に入って感動の瞬間をカメラに収めれば、メディアにも売り込め、視聴者にも感動体験を伝えることができるのでは」と考えた。結果、実際にメディア露出は増加し、NIMSの映像を使った30分のテレビ番組が毎年放送されるようになった。

このようにして実験動画の撮影を進めるなかで、自ら多くの若者に向けて発信したいと開設したのが、「まてりある’s eye」だ。

動画は、子ども向けに物質・材料に関する実験を解説した動画「鮮やか!実験映像」シリーズを中心に、大人向けで共同研究につなげる狙いもある「最新研究映像 NIMSの力」、『ピタゴラスイッチ』(NHK Eテレ)の企画・制作を担当しているクリエイティブ・グループ「ユーフラテス」と共同制作している「未来の科学者たちへ」の計3シリーズ …