オウンドメディアの立ち上げ後、継続的な運用やKPI設定に悩む企業は多い。ここでは、オウンドメディアができること・できないことを明確にし、成果を上げるための基本的な考え方やチェックポイントを整理してみよう。

CHECK LIST

目的

☑ 目的が明確か

☑ 経営陣とコンセンサスが取れているか

☑ KPIは決まっているか

☑ コンセプトは明確か

☑ ペルソナは決まっているか

☑ 社員への説明会を実施したか

体制・組織

☑ 編集長(編集責任者)がいるか

☑ プロジェクトチームをつくっているか

☑ 社外パートナーへの目的・方針の説明をしたか

☑ 社外パートナーとのコミュニケーションルールを決めているか

予算

☑ 必要な予算を確保しているか

運営

☑ 編集会議を実施しているか

☑ 効果検証をしているか

☑ 数値を集計しているか

☑ 分析結果から改善を行っているか

なぜ、今オウンドメディアが注目されているのか?

オウンドメディアとは企業が保有するメディアの総称(ホームページやサービスサイトなど)ですが、最近ではブログ形式で情報を発信する自社独自のメディアもオウンドメディアと呼ぶことが多いです。オウンドメディアの立ち上げ・活用を検討している企業が増え、当社への相談依頼も増えており注目度の高さがうかがえます。

オウンドメディア自体は以前からある施策ですが、なぜ最近注目を集めているのでしょうか。以下3つの理由が挙げられます。

❶ 企業サイト、プレスリリースだけでは情報が伝えきれない

企業サイトでは会社概要・サービス紹介・採用情報・お知らせ・IR関連情報など一定のフォーマットに沿って決まった情報を伝えることがメインです。また、更新性も高くないため気軽に情報を発信することができません。会社の雰囲気や社員のこと、プレスリリースだけでは伝えきれないサービスやプロダクトへの想いを発信するためのツールとしてオウンドメディアを選択する企業が増えています。

また、メディアで自社の取り組みが取り上げられた際に、ホームページをただ見てもらうのではなく、メディアでは伝えきれない深い情報を記事にして公開することで、報道を通じて認知し興味をもった方に対して適切にリーチできます。広報活動の質を高めるための手法としてオウンドメディアはもっと活用できるはずです。

❷ SNSでの企業投稿のリーチ数減少

従来、企業サイトやプレスリリースでは伝えきれない内容については、TwitterやFacebookページなどSNSを活用して情報を発信していました。しかしユーザーが滞在するSNSは分散化する傾向にあり、かつビジネス情報を発信する上で主力であったFacebookページは、企業投稿のリーチ率が減少傾向にあります。SNSで情報を発信しても、届けたい人に情報を届けられないのです

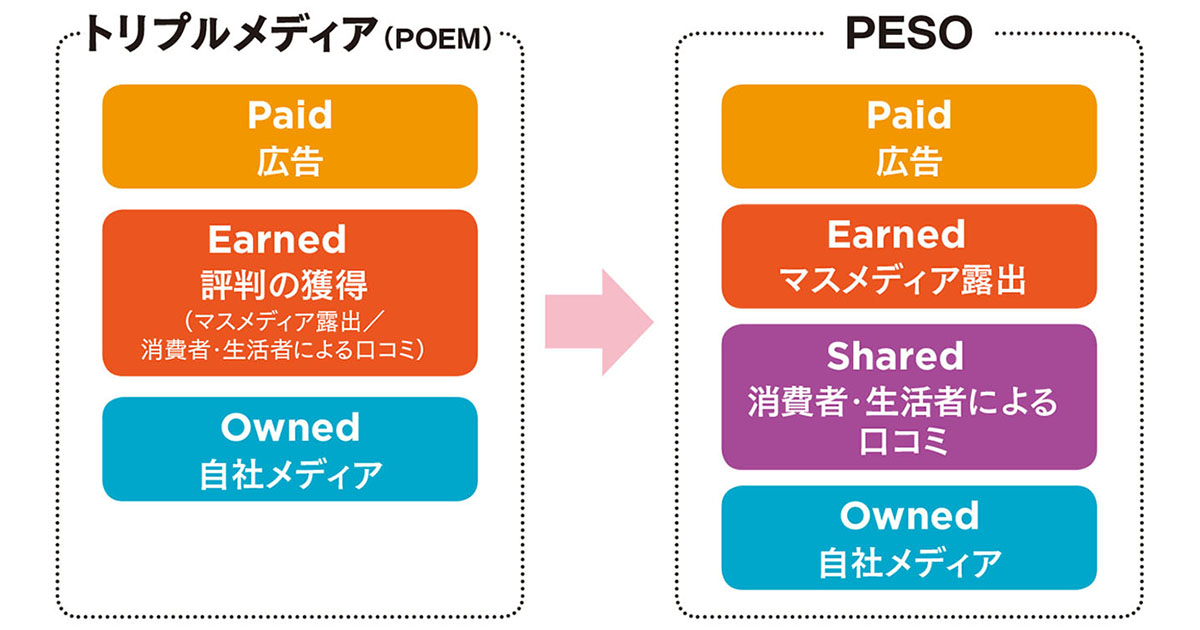

❸ マスメディア・ウェブメディアに依存せず情報発信をしたい

広く情報を伝えるにはマスメディアやウェブメディアの活用は欠かせません。しかし、企業が発信する情報が常にメディアに取り上げられるわけではありません。また、内容や掲載タイミングもコントロールすることができません。各メディアは読者のためにコンテンツを提供しているのであり、企業の情報を伝えるために存在しているのではないので当然です。

このように企業としては、自社に興味・関心がある人や見込客に対してより深いコミュニケーションをとる手段のひとつとして、オウンドメディアの活用を検討し始めているのです。

目的別 3つの分類

企業はオウンドメディアで、どんな情報を発信し伝えていくのか?運用目的については、主に以下3つが挙げられます。

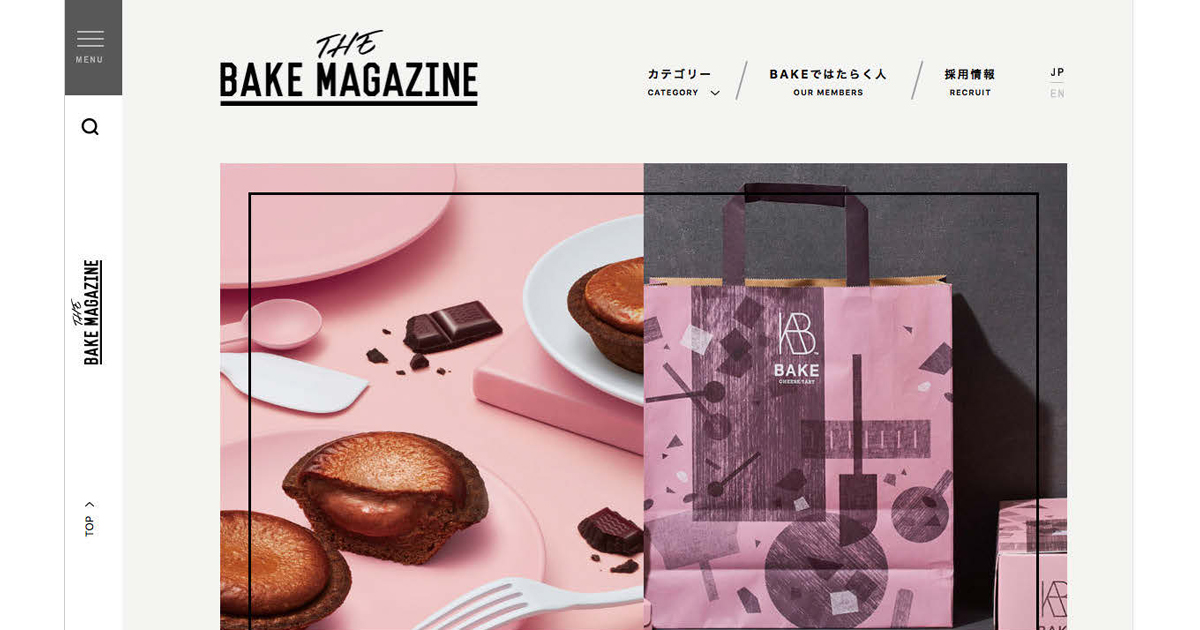

❶ 企業ブランディング(会社PR)

会社のミッション・目指している世界観などをより分かりやすく伝えるためにオウンドメディアを活用します。ミッションに関連する取り組みを記事化して伝えるなど、企業サイトでは伝えきれない情報を発信します。

❷ マーケティング活動

見込客が興味・関心のあるテーマで役に立つ情報発信をし、最終的にはホワイトペーパーのダウンロードやセミナー参加・サービスページへ誘導してリーチを拡大していきます。

❸ 人材採用

会社の雰囲気・社内の普段の様子・社内イベントの雰囲気・組織の話など、採用ページや面接では伝えきれない日常を紹介するなど、自社に興味を持ってもらうために情報発信を行います。

オウンドメディアを立ち上げる際には、「何のために立ち上げるのか」を明確にする必要があります。立ち上げる目的が不明瞭だと何のためのメディアなのか分からなくなり、失敗してしまいます。

誰も教えてくれない4つの限界

「ブランディングをしたい」「見込客を増やしたい」「採用応募を増やしたい」という目的でオウンドメディアを立ち上げても、すぐ簡単に成果が出るわけではありません。オウンドメディアは魔法の杖ではないのです。オウンドメディアを成功させるには、オウンドメディアの限界を知る必要があります。

❶ リーチ数の限界

オウンドメディアを立ち上げても、マスメディア・ウェブメディアに対抗できるほど、アクセスを獲得できるわけではありません。オウンドメディアの集客は検索エンジン(ターゲットキーワードの検索回数)とSNSでの記事のシェア数(バズるかどうか)に依存します。BtoBのオウンドメディアで数百万PV/月を集めることは難しく、成功しているケースでも数十万PV/月程度です。

❷ 成果に直結しづらい

オウンドメディアが採用やマーケティングの直接的な成果(採用決定や受注)を生むことは稀です。効果がないということではなく、間接的な効果が発生します。例えば、採用面であれば記事を読むことで会社に対する理解を深め志望度を高める効果があります。よって、KPIをどこに設定するかは非常に重要です。

❸ 短期間で成果がでない

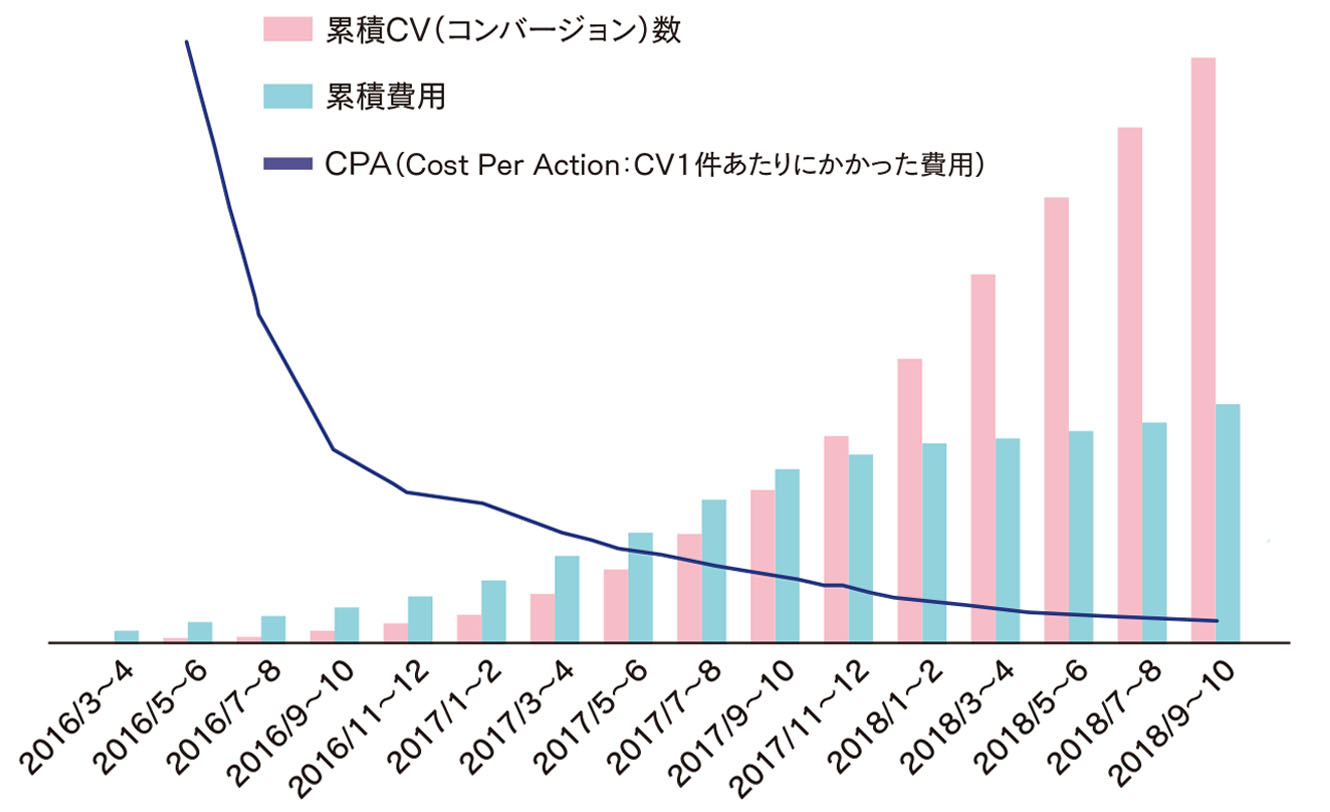

広告投資のように実施したらすぐに成果が分かればいいのですが、オウンドメディアは成果が出るまで最低でも6カ月~1年はかかります。図1はWACUL(東京・千代田)が運営するオウンドメディア「AI analyst BLOG」のデータとして発表されているものです。成果が出るまで約1年かかっています。集客のメインは検索エンジンであるため、時間がかかるのです。

CHECK!

獲得単価(CPA)の動きに注目!

4カ月を過ぎると少しずつ成果が出始め、獲得単価(CPA)が下がり出します。6カ月目以降は成果が増え出し、費用は一定のため必然的に獲得単価がどんどん下がります。1年のスパンで見ると、後半に成果が伸び、費用は初月から毎月一定金額が発生するため、最初は高い獲得単価も1年間で見ると安くなるのです …