災害発生時、記者は企業にどのような情報発信を求めているのか。元日経記者が、東日本大震災発生時の取材経験をもとに経済記者の行動原理と、広報が備えておくべきことを解説する。

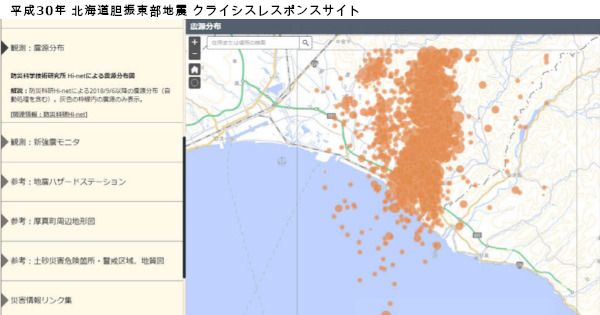

東日本大震災から8年。復興が進む一方、2018年には大阪北部地震や北海道胆振東部地震などの災害が多発し、南海トラフ地震や首都直下地震など「次」への警戒感も高まっている。そうした事態に広報はどう対処すべきか、災害報道の視点から考えてみよう。

2011年3月11日に東日本大震災が起きたとき、筆者は日本経済新聞社の大阪経済部で金融・証券、インフラ系企業などを担当するグループのキャップ(取材リーダー)だった。実はその数日前に「大阪証券取引所と東京証券取引所の経営統合案が浮上」というスクープを打ったばかりで多忙を極めていたのだが、この日からは震災報道一色に塗り変わった。

大阪は被災地の支局や東京本社と比べると「最前線」ではなかった。それでも原子力発電所を抱える関西電力や、仮設住宅を生産する大和ハウス工業などを担当していたため緊迫した日が続いた。

こうした大規模災害が発生したとき、市民が報道機関に真っ先に求めるのは現地の被害情報だ。各メディアは社会部を中心に取材チームを送り込み情報収集に当たる。一方、経済記者には「社会の基盤(インフラ)としての企業」の被害と対応を取材する役割がある。東京電力の福島第一原子力発電所が二次災害を引き起こしたように、場合によっては人命や国運を左右しかねない重要情報だからだ。

まずは二次災害とライフライン

このとき企業担当の記者は、以下の3つを優先して集めることになる。

❶市民に直接的な影響がある情報

❷市民に間接的な影響がある情報

❸他の企業の参考になる情報

特に発生直後は、降版(印刷)時間の前倒しや減ページの影響もあり、これら以外の情報は書いても載らない状況になる。

❶は原発事故や列車事故のように周辺住民や利用者に直接的な被害が生じた場合だ。一般企業でも店舗の崩壊で死傷者が出たとか、工場火災が発生し周辺に有害物質が飛散する恐れがあるなどのケースでは急いで注意喚起する必要がある。

電気、水道、ガスなどライフラインの破損、復旧情報も死活的に重要だ。避難用に施設を一般開放する、食料などの支援物資を配給するといった情報も求められる。企業としてはホームページなどを通じて速やかに状況を公表すると同時に、マスコミにも伝える必要があるだろう。報道では、まずこうした情報が最優先される …