毎年恒例となった、編集部による企業の広報関連部門を対象とした調査。2号連続企画として、今回は実名回答があった企業のコメントをダイジェストで公開します。前号と併せて、課題や活動方針の状況、2019年のトレンド把握にご活用ください。

Q 組織変更以外で、この1年で広報活動、業務において改善を行ったことは?成果とともに教えてください。

ウェブメディアとの関係強化

ウェブメディアとの関係性が希薄だったので、過去のリストをベースにネタを準備して再度アプローチを行ったところ、勢いのある媒体3社から取材を獲得し掲載につながった。

ENECHANGE

広報室責任者 中田都季子さん

リリースで国内認知度向上へ

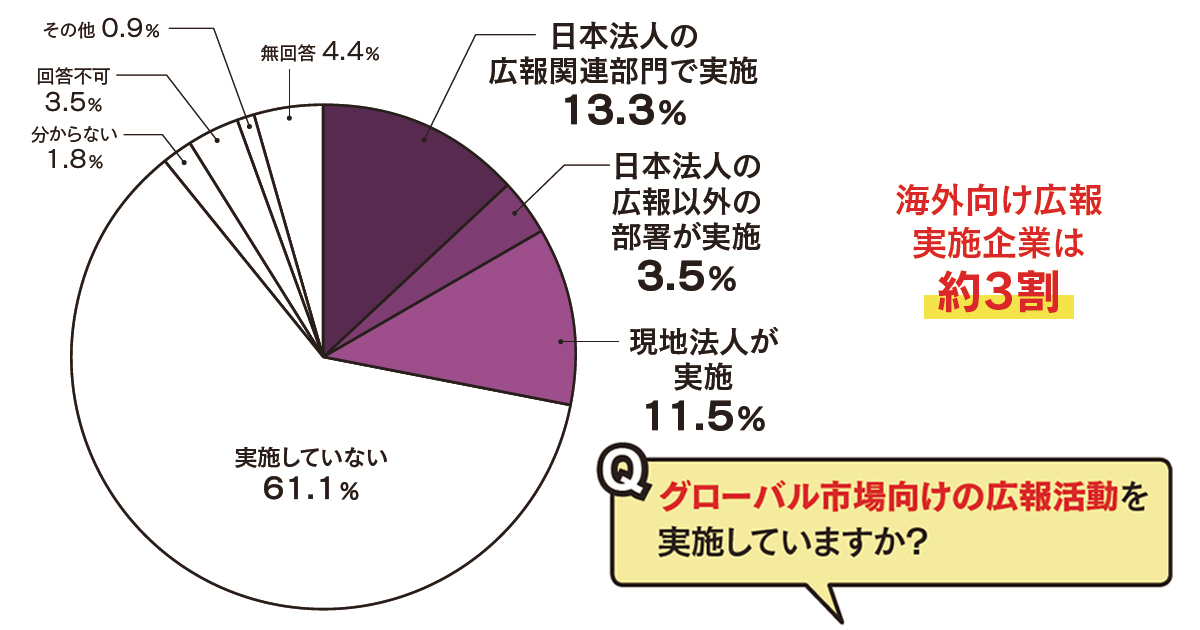

日本国内での認知度が低いため、プレスリリースは海外オフィス発信のものでも可能な限り日本語で掲載するようにした。ソーシャルメディア(LinkedIn、Facebook、Twitter、Eight)での情報発信も10月ぐらいから増やすようにした。メディア向けにTwitterアカウントも10月から開設した。社員にはソーシャルメディア掲載後にメールで通知し、周知だけではなく拡散の協力などもお願いしている。

HRS ホテル・リザベーション・サービス

マーケティング・広報マネージャー 森田裕美さん

行動変容につながるかを重視

市場を形成していくというフェーズから、ブランドを確立するというフェーズに変わったことにより、露出数を最大化するような戦略ではなく、一つひとつの記事の質を重視し、意識の変化や行動変容にPRが寄与しているかを重視するようになった。

READYFOR

PR室 マネージャー 大久保彩乃さん

外部のPRサービスのトライアル

結果として、社内広報の課題の整理や今後の広報方針などの判断を行うことができた。製品開発・ローンチのタイミングが合わず売上面などでの影響はなかった。

アヴァント

広報部 菊池邦洋さん

オウンドメディアで漫画制作

2017年から運営を行っている自社オウンドメディアで、当社として初となる「漫画」の制作にトライした。事業としても展開しているブロックチェーン技術を社会啓発するための漫画で、漫画家とのコラボレーションによりシリーズ化。現在では最もPVの多い超人気コンテンツになっている。初心者を対象にした分かりやすい内容にしており、投資家、学生、主婦などの幅広い層から支持を受け、当社の認知度向上にも貢献している。

アステリア

広報・IR室 室長

長沼史宏さん

企業情報の発信をカテゴリ分け

情報発信を「社内×ユーザー×メディア」「コーポレート×技術×製品」の3×3カテゴリに区分し、それぞれに合わせた担当制を実施。

ウシオ電機

コーポレートコミュニケーション課 課長 山田宏一さん

話題のテーマと製品の連動

2016年は「オウンドメディア」、2017年に「テレワーク」といった話題のテーマに絡めた自社発信とメディアへの情報提供で継続的な露出とメディアとのつながりを維持。それぞれのテーマを徐々に製品の話題とも絡めていき、2018年5月の主力製品の4年ぶりの大幅アップデートのニュースで前回を大きく超える露出を獲得。

シックス・アパート

広報 壽 かおりさん

部署を新設し広報計画を策定

広報室の新設後に関しては、広報ミッションや中期広報計画の策定、社内広報の立ち上げなどを行っている。

スクウェア・エニックス・ホールディングス

広報室 室長 野原和歌さん

記事掲載数が前年度の7倍に

社内報専門部署のようになっていたため、プレスリリースの配信を開始し、記事掲載数を前年度の7倍に増やした。また、社内報も内容を見直し、読者アンケート回収率が前年度の15倍に増加。来年度には、アルバイトを含めた全従業員への配布が決まった。

ダイセーエブリー二十四

経営企画室 広報チーム 林 史奈さん

ステークホルダーに定期発信

ステークホルダーへの定期的な情報発信の頻度を、半年に一度から月イチに変えた。毎月、活動や想いをまとめて自社メディアの記事として公開して、それをメールで配信。活動場所が多岐にわたる当社としては社内報のような役割も担っている。

ちとせグループ

Group Communication Div.General Manager

出口 悠さん

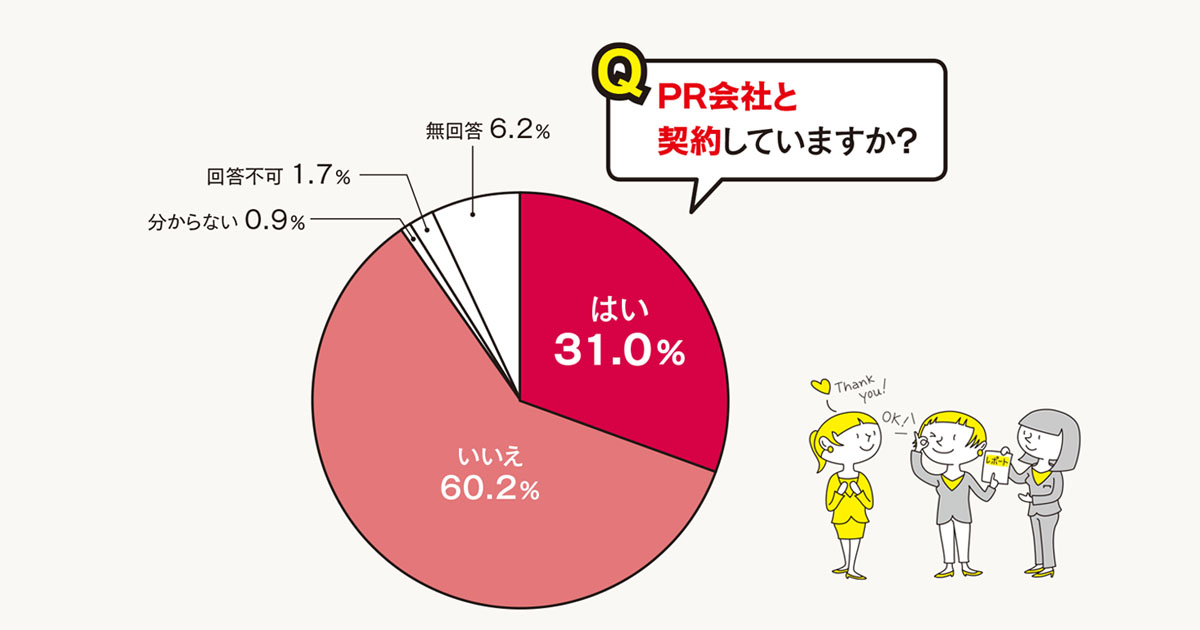

外部への業務委託で体制整備

広報の専任者がおらず広報担当が1人だったことから、まずは組織体制を円滑にするためにPRサポート会社への業務委託を行った。本来の広報業務、プレスリリース内容の文言や打ち出し方、メディアリレーションなどを学び、1年前と比べると体制はかなり円滑になり、メディア露出も増えた。

ディップ

広報・ESG推進課 多田祐佳さん

モニターを募集し資料作成

当社製品の購入者を対象にモニターを募集。月に1回チャットツールにて使用事例や使用感をヒアリング。それをもとに媒体向け資料を作成しメディアキャラバンの際に提出したところ、大手雑誌2社に採用された …