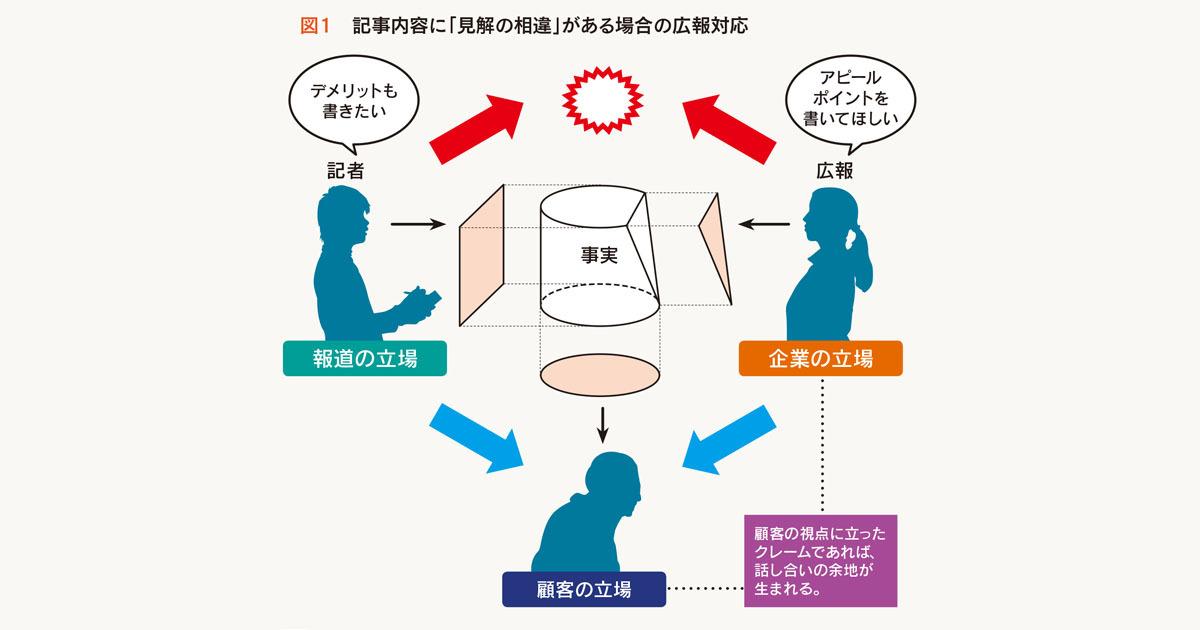

取材した記者と広報の間で見解の相違があり、誤報や批判記事に対してクレームを入れる場合。読者や顧客に対する責任を強調することが大切だ。

あなたは自社に関する誤報や批判記事をみつけたとき、どのように対応しているだろうか。多くの広報担当者にとって、報道機関へのクレームの申し入れは気の重い仕事だろう。会社を代表してクレームを入れなければならない一方で、やり方を間違えると記者との信頼関係が崩れるリスクもある。

それでは、どのような広報対応をすればいいのか、記者側の受け止め方を踏まえて考えてみよう。

明らかな誤報への対処法

私は日経新聞記者時代、朝一番で広報から携帯に着信があると一気に目が覚めたものだ。これがデスクやキャップからだと「抜かれ」を意味するが、広報の場合は大半が「クレーム」である。どちらにしろ、記者にとっては悪い知らせだ。

ほとんどは「記事に間違いがある」といった、こちらのミスを指摘するものだった。一方、「御社が実施した顧客満足度アンケートで我が社がライバル社より下になったのは納得できない」といった、言いがかりに近い抗議もあった。

記者からすると、クレームの種類は概ね次の3つに分類できる。先に挙げた例は前者が①記者の側に明らかな非があるケース、後者が②自社の都合だけで抗議しているケースだ。そして、両者の間に③記者と広報の間で見解の相違があるケースが存在する。

明らかに事実関係が間違っている記事については、気づいた段階で速やかに訂正を求めるべきだろう。日経新聞でも「名数の間違いは即訂正」という不文律があった。固有名詞と数字の間違いについては見解が分かれることはまずないので、翌日の紙面に訂正記事を載せなければならないという意味である。

その場合、間違いを指摘された記者は、キャップやデスクなど上司に報告する。日経では訂正記事を出すことになると、記者は「始末書」を書く決まりだった。間違いの内容と再発防止策、「紙面の評判を落とした」ことへの謝罪文を万年筆で便箋にしたためる。宛先は編集局長だった。一方、記事を担当したデスクも原稿の間違いを見逃した経緯や再発防止策を「顛末書」にして提出する。当然のことながら、記者にとってのダメージは大きい。

そういう事情もあって、中には広報に「なんとかなりませんかね」と交渉する記者もいた。広報との間で話をつけ、誤報を握りつぶすのである …