ブログや掲示板、ソーシャルメディアを起点とする炎上やトラブルへの対応について事例から学びます。

イラスト/たむらかずみ

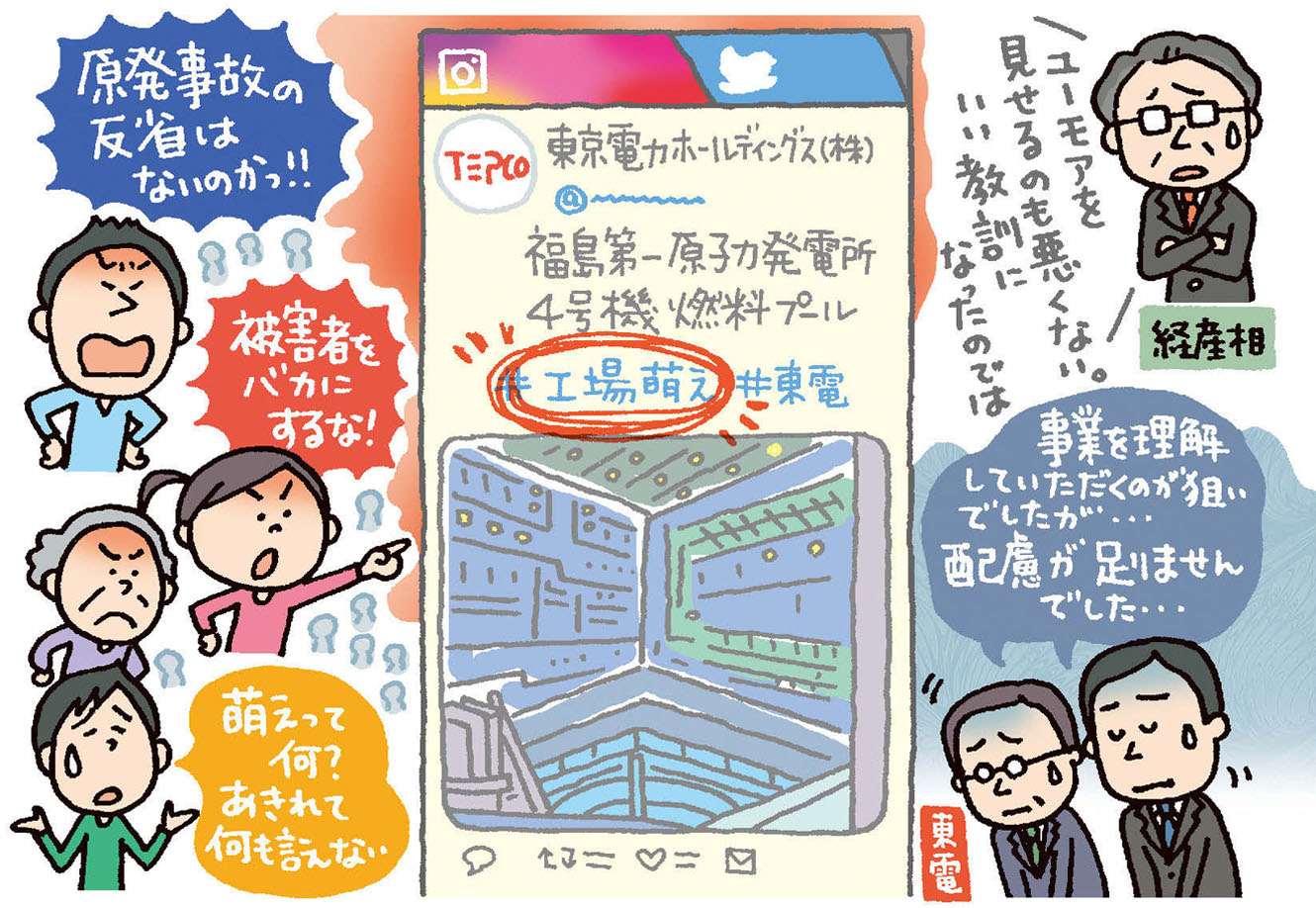

不謹慎なハッシュタグで炎上

東京電力は10月、SNS公式アカウントで福島第一原発の画像を「#工場萌え」というハッシュタグ付きで投稿。批判が集まり、謝罪文を載せる事態となった。

東京電力は10月下旬、福島第1原発の写真をTwitterとInstagramの自社アカウントに投稿した際、検索に使われるハッシュタグに「#工場萌え」と付けたことから、「被害に遭った方たちに対して無神経すぎる」などと批判が相次いで炎上する騒ぎとなった。同社は投稿を削除し「皆さまにご不快な思いをおかけし大変申し訳ございませんでした」と謝罪文を掲載したものの、その後、同じ画像をハッシュタグのみ外して投稿している。

「#工場萌え」はユーモア?

日ごろからSNSを見ている広報なら「有り得ない」と口をそろえるような事例だ。一方で、経産相は会見で、フォローに回るようなコメントを語った。「Twitterなどで、写真で廃炉の進捗をしっかり見せる取り組みも非常に重要」「お堅い電力会社がユーモアを見せるのも悪くはない」「いい教訓になったのでは」といった具合である。情報公開の重要性と教訓はその通りだろうし、騒動を収束させたい立場もよく表れている。しかし「ユーモア」という言葉を使ったことで、こんな問題がなぜ起きたのか、もう少し丁寧な分析が必要なことを感じさせた。

運用ルール自体に穴が

まずSNS担当者の発想を理解せねばならない。組織のSNSはその目的と目標を決めて運用するのが一般的だ。ただ現場では、その内容にかかわらず、ひとたび運用を開始すれば継続的にフォロワーを増やし、シェアやコメントなどの「反応」がなければ内部的な評価は得られないというのがよく見られる現象である。

東京電力のInstagramのアカウントを見ると、「反応」を得るための工夫があちこちに見てとれる。2016年10月末の最初の投稿から、質にこだわりを感じさせる画像を一定の頻度で投稿し続けているほか、問題視された「#工場萌え」以外にも、「#ダム萌え」「#電柱萌え」「#配管萌え」や、「#工場好きな人と繋がりたい」「#鉄塔バカ」「#大迫力」「#男のロマン」などハッシュタグの使い方が積極的かつ巧みだ。

また、「#cool」「#follow」「#beautiful」など英語タグも組み合わせて、反応の獲得に力を入れている。そして2018年8月には「皆様のおかげで、フォロワー1万人を達成することが出来ました」と投稿しており、フォロワー数を意識してきたことも分かる。つまり、SNSアカウントの運用としては決してまずくはなかったのだろう。

「#工場萌え」というタグは、2016年の最初の投稿から使われていた。つまり、途中で運用担当者が暴走したのではなく、運用ルール自体に穴があったということだ。さらに踏み込んで言えば、原発とSNSを組み合わせて判断できるマネジメントが、日常的に機能していなかったということだろう。

今回の騒動はハッシュタグの問題ではない。もちろんユーモアの問題でもない。大勢の人たちに見られたいというものを自分たちが見ていなかったという組織のマネジメントの問題である。

社会情報大学院大学 客員教授・ビーンスター 代表取締役社会情報大学院大学客員教授。米コロンビア大学院(国際広報)卒。国連機関、ソニーなどでの広報経験を経て独立、ビーンスターを設立。中小企業から国会までを舞台に幅広くコミュニケーションのプロジェクトに取り組む。著書はシリーズ60万部のベストセラー『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)など多数。個人の公式サイトはhttp://tsuruno.net |