日大アメフット部の問題を筆頭に「広報対応」に注目が集まった2018年。そして2019年、起こりうる危機に広報はいかに立ち向かうべきか。社会情報大学院大学で教鞭をとる危機管理広報の専門家らが分析する。

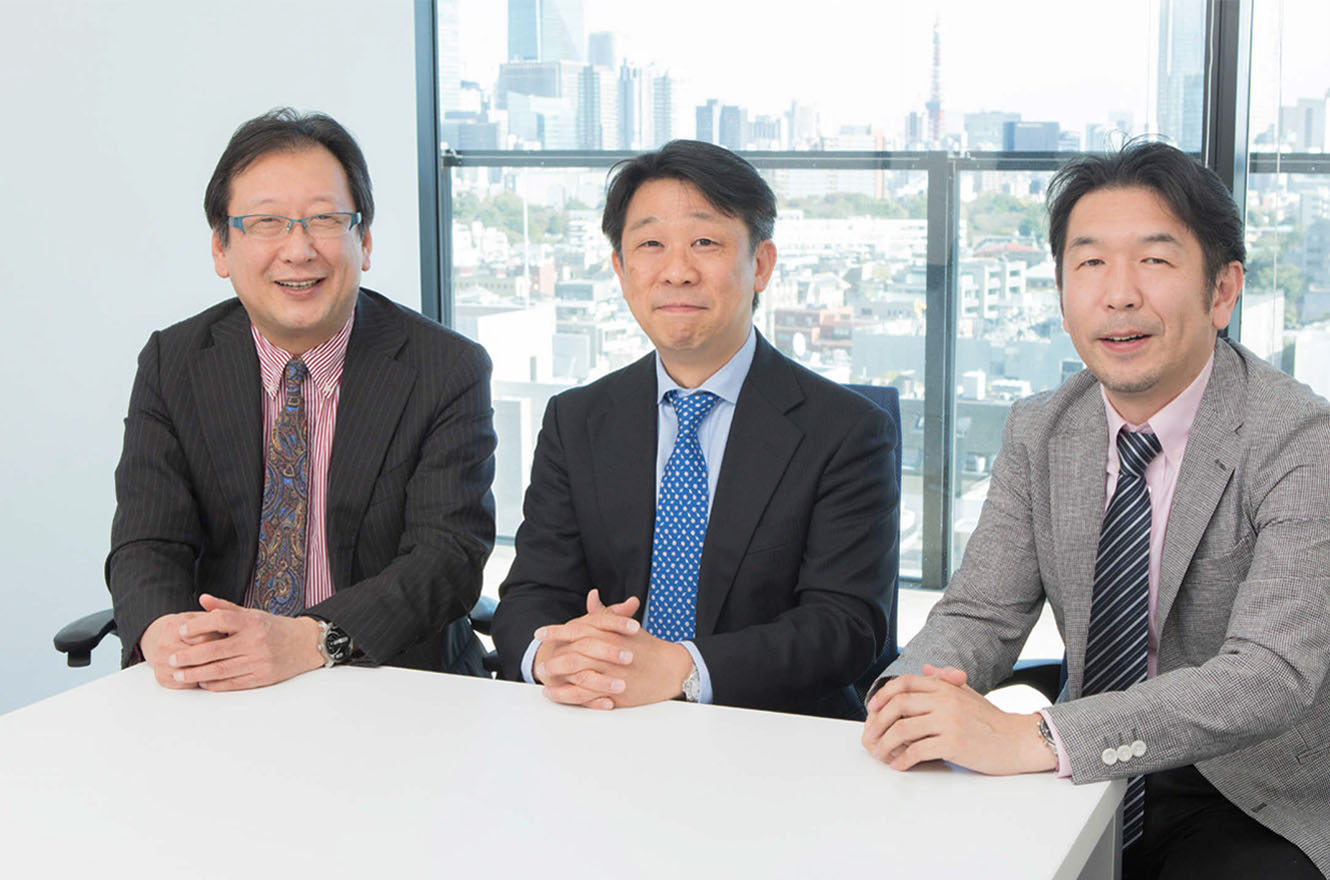

(左)危機管理コンサルタント ゼウス・コンサルティング 代表取締役社長 白井邦芳氏

(中央)ビーンスター 代表取締役 鶴野充茂氏

(右)東京都市大学 都市生活学部 准教授 博士(経営学) 北見幸一氏

SNS投稿は「内田監督」に集中

──今回はこの1年の不祥事と広報対応を振り返っていきたいと思います。早速ですが、2018年で一番印象に残っている出来事は何ですか。

北見:2018年はスポーツ関連の不祥事が多かったですよね。組織の権威主義的なところを切り崩したのが、2018年の不祥事の特徴だったのではないかと思います。中でも印象的だったのが日本大学アメフット部の悪質タックル問題。大学側の広報対応の不手際であれだけダメージが拡大するとは、と驚きました。

試合のあった5月6日から約2週間後の5月22日には、悪質タックルをした加害学生が1人で記者会見に臨みました。彼が完璧に対応したのに対して、大学側の広報対応は後手後手で。その二項対立構造が余計に炎上を招いてしまいました。

白井:Twitterの盛り上がり方も特徴的で、「劇場型・テロ型」でした。日大関連の投稿はピーク時には、1日に100万件以上あったのですが、この規模は法人案件では史上初めてのことです。

そこで注目すべきは、皆が投稿したキーワード。「悪質」や「タックル」で検索すると、該当する投稿は10万件もないんです。でも、「内田監督」で引っ張ると90万件以上ある。

この事実からも分かるように、あの事件は明らかに内田正人前監督の存在が火種となった事件なんですね。5月19日に大阪国際空港(大阪府豊中市)で実施したぶら下がり会見では、"ピンク色のネクタイ"をしていたことで批判されました。さらに、この時の会見で「すべて私の責任」と謝罪をしたのに対して、加害学生の会見後に東京都内で開いた23日の緊急会見では「私からの指示ではございません」と責任逃れをするなど、発言の食い違いもありました。監督として出てきたのに理事としてコメントをする場面もありましたね。

鶴野:その流れを引き戻すために、5月25日には大塚吉兵衛学長が出てきて、学校として謝罪しました。場当たり的で、何の抑制効果もなかったですよね …