広子の遅い夏季休暇の間に、東堂は息抜きを兼ねてIR勉強会メンバーとの懇親会に参加した。他社のIR担当者の苦労話を聞き、改めて自社を振り返っているようだ。

東堂:こんばんは。

大森:こんばんは。今日は何か聞きたいことがあるんだって?

東堂:そうなんです。先日、他社のIR担当者の方とお話しする機会があったのですが、普段当たり前だと思っていた弊社の常識が決してそうではないんだということに気付かされまして。改めて整理したいなあ、と。

大森:懇親会に参加したんだよね。保護者がいないから、いつもと違う話も聞けたんじゃない?で、どんなことかな?

東堂:広子先輩のことですか(笑)。たしかに広子先輩は勉強会でも顔が広いですし、面倒見がいいので、話は仕事通、業界通という前提で進められることが多いですね。先日は「常識を疑え」じゃないですけど、基本的な考え方に関して、ゼロから意見交換した感じでした。

大森:それはいい時間だったね。

東堂:それで、一番感じたのは、弊社のIRチームの環境というか、社内における立ち位置は良好なんだということです。

大森:広子さんは社長の懐刀だものね。

東堂:他社の苦労話を聞いても、私は何の助言も共感もできなかったのですが、広子先輩も社内でぶつかったり、調整したり、試行錯誤したり大変だったろうな、とは感じていました。そこで、どんな風に社内での評価を上げてきたのか、私なりに整理しておきたいなあと、思ったのです。

大森:そうだね、先人の苦労を同じように体験する必要はないけど、整理して今後に活かすのはいいかもね。

伝わり方のギャップを確認

大森:たしか広子さんの場合は、社長がIRに注力したい、と言い出したのがきっかけだったので、最初のステップである社内確認はクリアした状態だったと思うよ。ただ最初は、社長と目的の共有が甘くてズレもあったし、周辺の部署の巻き込み方が弱くて、苦労したんじゃなかったかな。

東堂:そうなんですか、今の状況とは大違いですね。

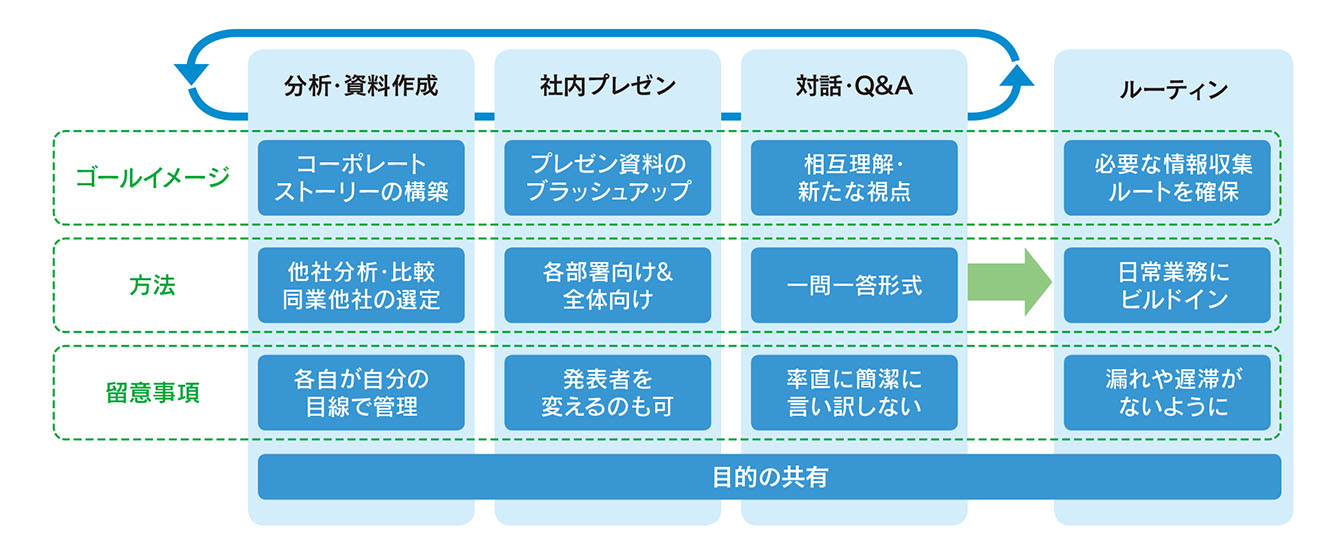

大森:うん、会社説明会の資料をつくる、個人投資家向けの説明会をする、といった実施プログラムというか、枠組みだけ決まっていて、肝心の方針や目的、「何」を「どういう状況」に持っていくかというゴールイメージが詰まっていなかった。でも、逆に何もないところから少しずつステップを踏んだから、社長と他部署からの厚い信頼と協力体制を得たんだと思うよ。

東堂:なるほど。もし仮に信頼がまだ得られていない状況で私が始めるとすると、具体的には何をすればいいと思いますか?

大森:うーん、広子さんの場合は、彼女のキャラクターとPR業務の経験から多少強引に進められた部分もあったけどね。

東堂:経験が浅い私には無理でしょうか?

大森:そんなことはないよ。そうだね、会社の分析から始めるというのはどうかな。機関投資家が最初にスクリーニング(株の見極め)で使うような同業他社比較だね。財務分析数字の羅列だけではなく、収益の源泉とか、ビジネスモデルの違いとか、定性的な比較のことだよ。それで、その結果を他部署にぶつけてみたら?

東堂:ぶつけるんですか?

大森:ははは、乱暴な言い方をしてしまったね。つまり関係者に向けて社内プレゼンをして聞いてもらい、率直に質問をしてもらうんだ。

東堂:どういった質問が出るのでしょうか?

大森:「的外れのトンチンカンな資料だ」とか、「なんでその会社が同業他社なんだ?」といったダメ出し意見や質問が出たらしめたものだね。

東堂:えっ!ダメ出しされたらくじけそうです……。

大森:いやいや、こちらが意図したことがどう伝わるか、確認するチャンスだよ。しかも、投資家より自社や業界のことをよく知っている社員が相手だから、最初の相手としては最適さ。

東堂:そうですね。「開示したこと」から「伝わったこと」が重要ですもんね。

大森:ギャップは違う表現のヒントになるから、ギャップを埋めるための対話は互いの仕事の理解にもつながるし、材料出しへの協力姿勢が違ってくるんじゃないかな。

東堂:たしかに、ダメ出ししてくれるのは、こちらの資料を理解して、ある程度真剣になってくれているからかもしれないですね。

大森:そうそう、ポジティブシンキング。

IR部は「チェック機能」部署

東堂:逆に、社長名で出す資料はすべてIR担当がつくらされる会社もあって、正直やりすぎではないかとも思いました …