2013年ごろから官民両方で重視されるようになった「健康経営」。その目的と、企業にとってのメリットやPRにおける重要性を経済産業省の西川和見氏への取材などをもとに紹介する。

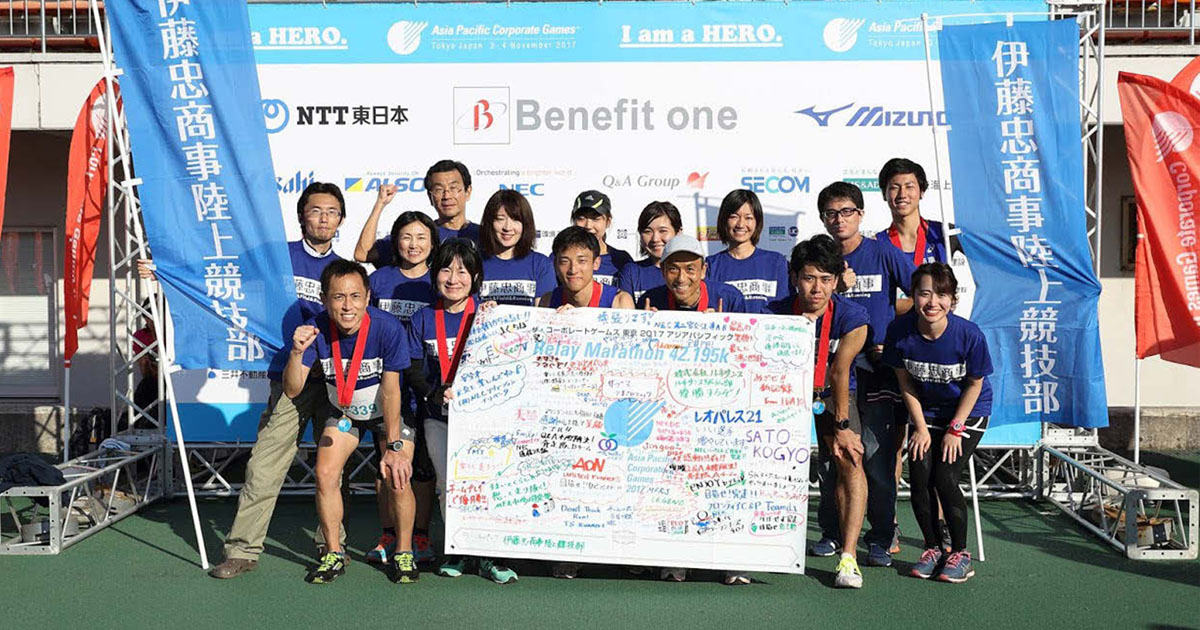

2017年に高齢化率27%を突破した超高齢社会の日本。2060年には38%となる見込みで、世界の先頭を走り続けることになる。こういった状況のなか、従業員の健康管理・増進に力を入れる企業が増加しており、経済産業省によると東京証券取引所に上場している会社の5社に1社が「健康経営」をスタートしている。

健康寿命の延伸を目指して

日本で「健康経営」というキーワードが出てきたのは2013年ごろ。この年、政府が閣議決定した日本再興戦略の「戦略市場創造プラン」の中で、「健康寿命の延伸」が挙げられたことがひとつのきっかけだ。

同年、日本再興戦略をもとに官民一体となって具体的な対応策の検討を行う場として、健康・医療戦略推進本部に「次世代ヘルスケア産業協議会」を設置。経産省が事務局を務めるとともに、関連施策の推進にあたることとなった。2015年には企業や健康保険組合に健康経営を促す「アクションプラン2015」が取りまとめられている。

健康経営の2つの目的

経済産業省 ヘルスケア産業課 課長の西川和見氏は、「超高齢社会の到来は決して悪いことではない。ポジティブに捉えてほしい」と呼びかける。

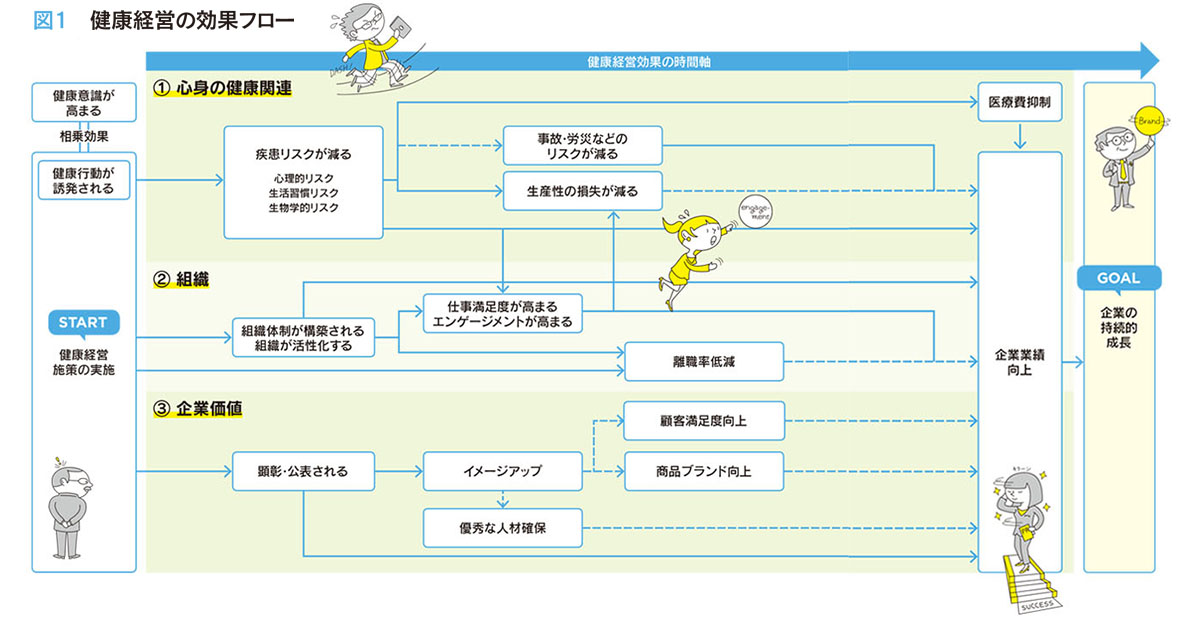

経済政策の観点から考えると、健康経営の推進には2つの目的がある。ひとつ目が職場の健康ステータスを上げること。国民の健康度と生産力と消費の大きさには相関関係があるためだ。西川氏は「あらゆる世代の健康ステータスを上げることができれば、65歳が4割の社会を実現しつつも、生産性や地域社会のレジリエンス(耐久力)を維持できるだろう」と話す。

2つ目は、日本企業の競争力の強化。日本企業は世界、特にアジア諸国に先駆けて「エイジング」という社会課題にビジネスとして取り組んでいる。このことは、将来世界規模で起こるであろう人材競争などでプラスに働く。「今、日本が世界から評価を受けている環境対策と同じように、"日本の企業って素晴らしいな"といわれるブランド力をつけることが目標なのです」と西川氏 …