Instagramの公式アカウントを持つ企業・団体は増えているものの、「フォロワー数が増えない」「KPIをどう設定したらいいか分からない」など課題も多い。フォロワー数を伸ばし独自のコミュニティを形成するための取り組みとは。

※本記事は宣伝会議主催のイベント「アドタイ・デイズ2018」(4月11日・12日)内で行われた講演をレポートしたものです。

(写真左から)エイチ・アイ・エス(H.I.S.) 丹下陽一郎氏、葉山町 髙野愛子氏

成長と求心力の両立が課題に

―Instagramの活用について、それぞれのお取り組みを教えてください。

丹下:私が在籍するコーポレートコミュニケーションチームには、(1)情報があふれる時代に、自分たちが発信する情報を自分ごと化して見てもらえるような形で届ける(2)旅行の需要喚起やきっかけをつくる(3)SNSで生活者とコミュニケーションを積み重ねて、新たな販売モデルを構築するという3つのミッションがあります。

こうしたミッションを達成するために2年前に立ち上げたのが、旅する女子のためのコミュニティサイト「タビジョ」です。従来、旅行会社が用いる風景写真は、美しさを求めるあまり絶景ポイントなどの写真が使われてきました。そうした写真は他社と差別化しにくく、旅行者が行きにくい場所が多いためなかなか需要喚起につながりませんでした。

一方、Instagramユーザーの写真は旅先の魅力が上手に切り取られ、風景の中に自分たちを溶け込ませた、親近感のある写真です。こうした写真を活用すれば需要喚起につながるのではないかと考え「タビジョ」をつくりました。

髙野:私は葉山町役場に入庁して8年目ですが、1年目から紙の広報誌を担当しています。ただ、若い世代に情報を届けることが長年の課題でした。そこで「写真の力で葉山町の魅力を若者に発信する」という方針を立て、2015年6月にInstagramの公式アカウント「@hayama_official(葉山オフィシャル)」を立ち上げました。

「葉山オフィシャル」は毎日見てもらえるように、必ず1日1回は投稿するようにし、テキストが硬くなりすぎないように気を付けています。最初は広報誌と同じ文体で投稿していたのですが、オフ会で「もっと親近感が持てる文体の方がいい」という意見をいただいたので、思い切って"ため口投稿"を始めました。

すると、フォロワーのコメントに変化が出てきました。例えば、葉山小学校の稲刈り体験授業の様子を撮影した写真に「みんな、稲刈りしたことある?」と問いかけたところ、「小学生のころやりましたよ」とか「こういう機会はすごく重要ですよね」と親しみのあるコメントをいただき、フォロワーとの距離が縮まりました。現在2万1600人のフォロワーがいますが、これは全国の自治体アカウントの中で2位になります。

ハッシュタグは、葉山の魅力を皆さんから「発掘する」という使い方をしています。「#葉山歩き」を立ち上げて、現在4万5000件近い投稿をいただいています。その中から選び抜いた写真をフォトブック『HAYAMA NOTE』(葉山町発行)にまとめて出版しました。

「葉山歩きオフ会」も実施しています。これまで町主催のイベントに若い世代はなかなか集まらなかったのですが、オフ会には若い女性がたくさん参加してくれました。町外在住者の割合も高く、「葉山に住みたい!」という声もいただいています。コメント欄にも「こういうところで暮らしたい」という投稿が増えてきました。

実際に葉山町人口の社会増減を見ると、2015年度を境に転入者が増加しています。まさに「葉山オフィシャル」を立ち上げた年です。もちろんこれだけが増加の理由ではないでしょうが、「葉山オフィシャル」が移住定住促進という地域課題の解決に貢献していることは間違いないと思います。

Instagram:@hayama_official

「葉山オフィシャル」では、葉山町の自然の魅力が伝わる写真を多数投稿。「#葉山歩き」が浸透し、一般の人もこのハッシュタグを使うように。

KPIをどう設定するか

―フォロワー数や「いいね!」を増やすために、どのようなコミュニティ強化策を進めていますか。

丹下:我々のKPIはフォロワー数ではなく、ハッシュタグ「#タビジョ」の投稿数です。世間にどれだけタビジョの取り組みが認知されたのか知るためにこのようにしています。

コミュニティづくりで重要なことは、コミュニティを象徴するような人物を立て、どういう場であるかを明確にすることです。我々は1年ほど前、5人の「公式インスタグラマー」を選出しました。選出基準は、どれくらい「#タビジョ」で写真を上げてくれたか、どれくらい好評価の記事を書いてくれたかなど、コミュニティへの貢献度です。

2年前にInstagramのストーリー機能ができたときには、写真より動画の方がリアリティを感じるのではないかと考え、動画レポートの取り組みを始めました。2017年度は「タビジョレポーター」を海外30都市に百数十人派遣しました。それを見た方々から、自分も公式インスタグラマーになりたい、どうすればレポーターになれますかといった声をいただいています。

髙野:「葉山オフィシャル」はフォロワー数を意識しています。「いいね!」数に関しては、最近では写真の投稿よりもストーリーの投稿の方が見られるようになってきている印象があります。私たちはストーリーをまだ使っていないので、これからもう一歩進めようと考えているところです。

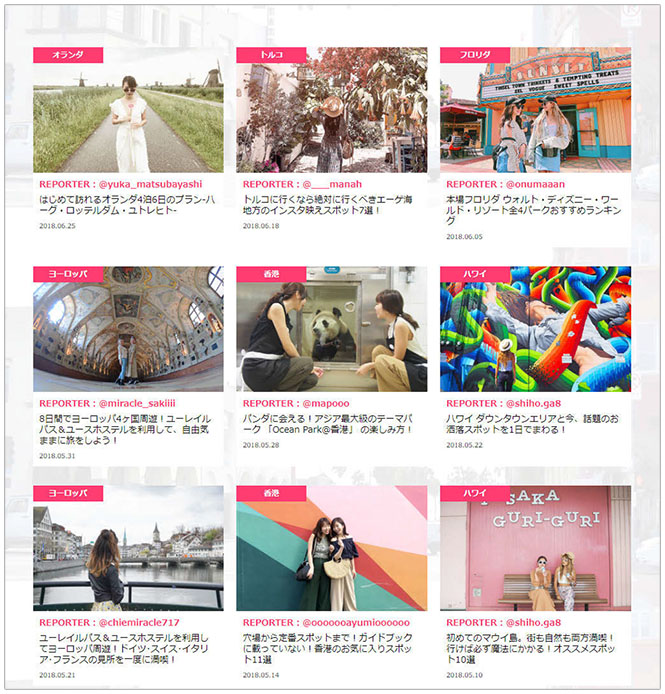

H.I.S.のコミュニティサイト「タビジョ」

認定された公式インスタグラマーが、世界各国のフォトジェニックスポットを紹介している。

言語を使わずに魅力発信

―今後の展望は。

髙野:写真には言語を使わずに町の魅力を伝える力があります。2020年の東京五輪に向けて、写真で町の魅力を世界に発信する取り組みにも力を入れていきたいと考えています。

もう一点は、「葉山歩き写真展」「葉山歩きオフ会」などリアルでつながりを持てた方々の力を借りて、まちづくりに発展させていければと思っています。行政が一方的に「葉山町は魅力的です」と言っても伝わりませんからね。

丹下:私たちは「#タビジョ」を自己表現できる場であると感じていただけるようにしたいと思っています。その実現には、外部の協力が不可欠です。写真や旅などの接点がありそうな外部の方々と積極的に協力していく機会をみつけられたらと思っています。

エイチ・アイ・エス(H.I.S.)

関東広告グループ

コーポレートコミュニケーションチーム チームリーダー

丹下陽一郎(たんげ・よういちろう)氏

1997年、エイチ・アイ・エスに入社。店舗・コールセンターでの営業、モバイルサイト運営などを経て、現在は、広告グループ コーポレートコミュニケーションチームに配属。SNSなどを通じ、消費者と円滑なコミュニケーションを図ることにより、旅行の需要喚起・新たな販売モデルの構築に邁進中。

葉山町

政策財政部政策課 主任

髙野愛子(たかの・あいこ)氏

Instagram葉山町公式アカウント(@hayama_official)の担当者。2011年に町役場へ入庁して以来、広報誌を担当し、若者に町の情報が届いていないという課題解決のためにInstagramでアカウントを立ち上げた。現在も広報誌の編集を担当しながらInstagramの毎日更新や写真展、オフ会などの企画をしている。