ブログや掲示板、ソーシャルメディアを起点とする炎上やトラブルへの対応について事例から学びます。

イラスト/たむらかずみ

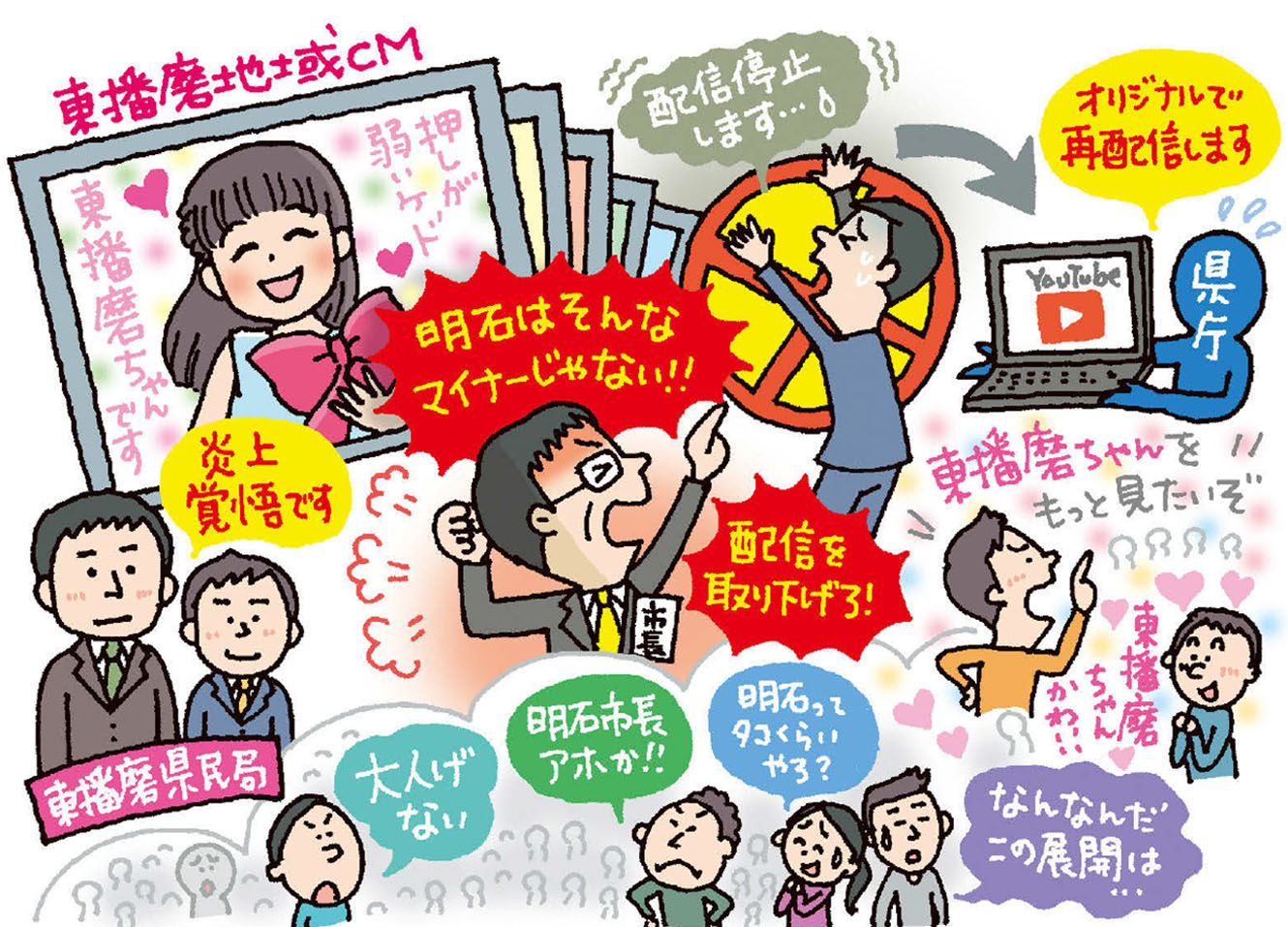

自虐的なPR動画に身内からクレーム

兵庫県が3月に公開した動画が、県内市長からの抗議で公開中止となった。当初は再編集後に公開する予定としていたが、その後、突如再編集なしで再公開された。

兵庫県東播磨(ひがしはりま)県民局が「観光PR動画」と銘打って3月25日に公開した動画は、兵庫県南部の3地域を「HYOGO」という3人組アイドルグループに見立てたもので、人気の「神戸ちゃん」「姫路ちゃん」に比べて目立たない「東播磨ちゃん」の成長を伝えるというストーリー。ところが、東播磨地域にある明石市長から「明石はそんなにマイナーな街ではない」などの苦情があり、4月20日に公開中止となった。県は動画を再編集したあとに再公開するとした。

この「事件」はテレビを含め多くのメディアで報じられ、明石市に対する苦情や動画公開を求める声が多数寄せられたという。結局、県は動画を再編集することなく、5月2日に配信を再開した。公開中止後にそのままの形で再公開をする例は、実は極めて珍しい。

身内からの抗議で公開中止に

注目・関心を集め、親近感を与えて、行ってみようというきっかけをつくるのが観光PRだ。つまり観てほしいメインの視聴者は「地域外」の人たちということになる。そのため、動画はネット上の話題性を意識して、特徴を大げさに描くものが少なくない。

一方で、公開直後に観てくれる視聴者の多くは「身内」である。一般の人に向けた動画を最初に評価・反応するのは実際のところ地元の人たちなのだ。このとき、地元からネガティブな反応があると、制作の主体者は大きなダメージを受ける。一般の人には「ウケる」としても、身近な声を無視するのは難しい。だからこそ事前に身内の理解を得る取り組みが不可欠である。

また、公開後に明石市長のような反応が出た場合には「対抗動画で反応した方が広くメッセージを届けやすい」などとネット上で効果の高い対応を促す方が、お互いの望む方向につなげやすい。

「炎上覚悟」と自分で言うな

今回、神戸新聞が最初に動画を紹介した記事に兵庫県の担当者が「炎上は覚悟の上」とコメントし、それがタイトルにも使われていた。これは関係者の努力を台無しにするひと言だ。

炎上は避けても避けきれない場合があるが、制作者が「炎上覚悟」と口にすべきではない。「見て怒る人も当然いるだろう」と宣言するのと同じだからだ。その意図がなくても強い反感を買いやすい表現である。同様に、東播磨県民局長が再公開後に発した「結果的に成功」というコメントもお粗末だ。

東播磨県民局が発信する情報を見ると、動画公開のプレスリリースはあるが、「東播磨ちゃん」に関する特設サイトもなければ、ストーリーを伝える情報も見当たらない。せっかく関心を持っても、動画以外の情報がないのだ。これでは「ファン」を生み育てる工夫があまりに乏しい。

動画自体は細かく気を使いながら制作していることが一目瞭然だ。それだけに、地域の魅力を象徴する東播磨ちゃんをもっと丁寧にプロモートした方がいい。東播磨ちゃんはまだ売り出し始めたばかりのアイドルの卵だからだ。

社会情報大学院大学 客員教授・ビーンスター 代表取締役社会情報大学院大学客員教授。米コロンビア大学院(国際広報)卒。国連機関、ソニーなどでの広報経験を経て独立、ビーンスターを設立。中小企業から国会までを舞台に幅広くコミュニケーションのプロジェクトに取り組む。著書はシリーズ50万部のベストセラー『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)など多数。個人の公式サイトはhttp://tsuruno.net |