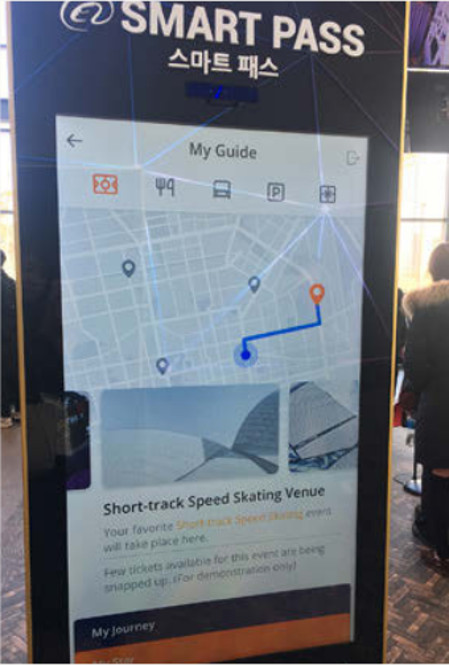

アリババの出展ブース。巨大なスマートフォンを模した画面に道案内が映し出されている。

「カーリング女子」の話題も記憶に新しい平昌オリンピック。「Passion. Connected.(ひとつになった情熱)」をテーマに掲げた今回は、史上最多となる92の国と地域から2925人のアスリートが集結した。早くも2年後に迫った東京オリンピックを想像しながら観ていた人も多いだろう。今回は広報PRの観点から、平昌オリンピックが示唆するものは何だったのかを考えてみよう。

企業にとっての「オリンピック」は、ブランド認知を高める絶好のプロモーションの場。いわば巨大な「広告機会」であり、それが巨額なスポンサーシップの背景だ。一方で、成熟社会におけるオリンピックの存在意義も変化している。いわゆる「お祭り」的な位置づけから、より「社会を変えるきっかけ」としての価値だ。オリンピック自体がパブリックな意味合いを強めており、これは企業が意識しなければならないポイントである。

従来の「広告/スポンサーシップ」という捉え方から、「PR/レピュテーション」という発想にシフトする必要があるのだ。「スポンサーの我々は商品を宣伝する権利があるのだ」ではなく、「自分たちはどう社会と関わりたいのか」「どう社会を変えたいのか」を示す場としてのオリンピックなのである。

これを示す好例が、平昌オリンピックでのヒュンダイとアリババだ。ヒュンダイが出展したのは、「Hyundai House」と呼ばれる、現代美術館のような真っ黒な建物。この中にはヒュンダイの自動車の展示どころか、ロゴすらほぼ掲出されていない。

来場者が体験できるのはアーティスティックな展示表現による「水素社会」であり、水素自動車という最先端技術を「右脳的に」理解できるしくみになっている。中期的な経営戦略に「自動車会社から生活スタイルを提供する企業へ」を掲げるヒュンダイは、自動車や水素のしくみを展示するのではなく、「目指したい社会を感じてもらう」場としてオリンピックを位置付けたのだ。

一方、アリババが「Alibaba House」で示したのは、来るべき「クラウド社会」。入場者の購入履歴や趣向を分析する巨大スマートフォンや、パーク内の混雑状況を把握し道案内するサービスなど、ビッグデータによって可能になる社会を体験できる。同社が提供できる、目指したい社会を理解してもらうことが主な目的だ。

こうした傾向は、東京オリンピックに向けてさらに強まるだろう。オリンピックの価値が「社会を変えるきっかけ」にシフトするなら、企業は「オリンピック後」を見据えたPR視点を意識すべきだ。2020年は日本における「パブリックリレーションズ」のあり方も大きく進化させる機会になるかもしれない。ではまた来月!

本田哲也(ほんだ・てつや)ブルーカレント・ジャパン代表取締役社長/戦略PRプランナー。「世界でもっとも影響力のあるPRプロフェッショナル300人」にPRWeek誌によって選出された日本を代表するPR専門家。著作、国内外での講演実績多数。カンヌライオンズ2017PR部門審査員。最新刊に『戦略PR 世の中を動かす新しい6つの法則』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。 |