リリースの投げ込みや記者会見などで広報担当者が訪れる機会の多い記者クラブ。その特性が記者の行動原理につながっている。

年度が変わり、初めて広報担当になった人も多いだろう。今回は広報が記者と交流する場の一つである「記者クラブ」について紹介する。名前は聞いたことがあっても、漠然としたイメージしか持っていない人も多いだろう。実際、この時期になると新任の広報担当者が記者クラブの「掟」を破るような振る舞いをして記者とトラブルになることもある。どのような場なのか、土足で踏み込む前に知識を付けておいてほしい。

所属クラブで取材対象は決まる

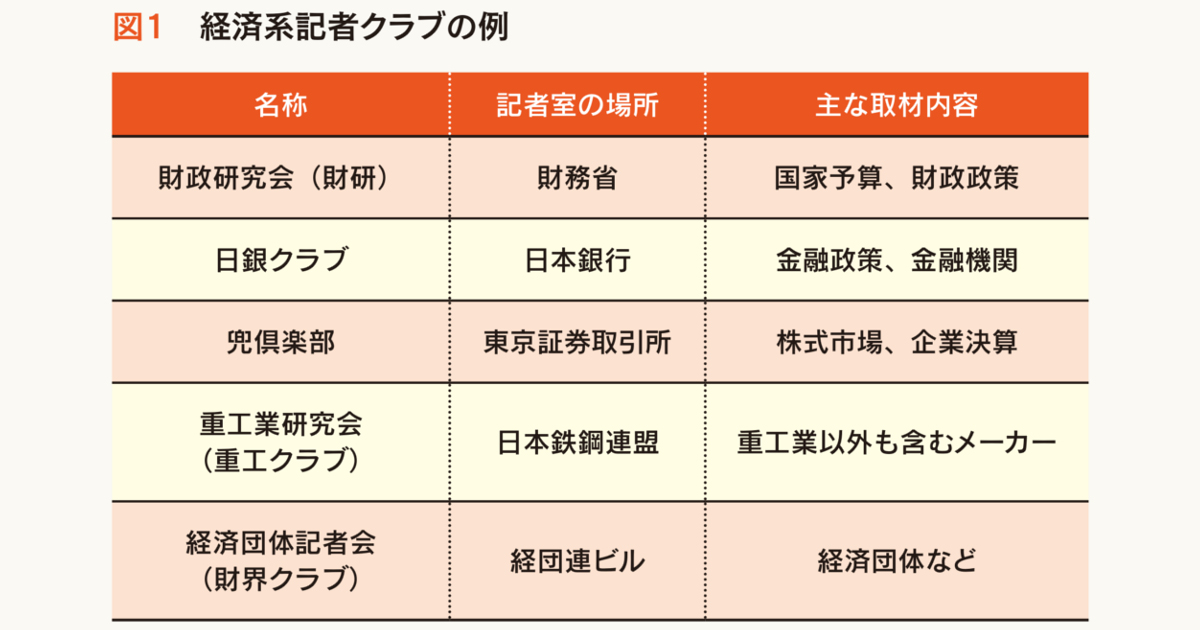

記者クラブとは新聞、テレビ、通信社などが公的機関や企業に関する報道をするためにつくった任意団体のこと。財務省の「財政研究会」(通称「財研」)、外務省の「霞クラブ」をはじめとして、各都道府県の「県政記者クラブ」「県警記者クラブ」まで全国に数百存在する。「マスコミ業界の親睦団体」という位置付けだった時代もあるが、1990年代以降の記者クラブ批判の高まりを受けて、今では「取材」という公的な目的を強調するようになっている。

もっとも、記者クラブという言葉は「団体」ではなく「場所」を指して使うことも多い。クラブが役所などから借りている「記者室」のことだ。しかし、厳密にはクラブと記者室は違う。クラブに加盟していないジャーナリストに記者室を開放しているケースもあるのだ。こうしたクラブの成り立ちや業界としての位置付けについては日本新聞協会のサイトに説明があるので、目を通しておくといいだろう。

新聞社やテレビ局の記者は大半が何らかの記者クラブに所属し、毎日記者室に詰めている。別の言い方をすれば、記者の担当分野は所属クラブで決まると言ってもいい。クラブの枠を超えて取材することはあまりなく、場合によっては同じ部の記者同士でも縄張り争いの原因になる。

広報担当者の立場から言えば、普段プレスリリースを配布しているクラブの記者と付き合っておけば、大手メディアはほぼカバーできる。裏返せば、大きな事件に即応するための部隊である社会部の「遊軍」など、クラブ員以外の取材を受けるときは「有事」といっていい。

「幹事社」との調整は重要

クラブはそれぞれ会則を持ち会費制で運営されている。そのお金で共有のコピー機を置いたり、記者室の家賃を払ったりしているのだ。中には広報との親睦会を開いているクラブもある。

運営の中心になるのは「幹事社」で、新聞社1社+テレビ局1社などの組み合わせで、1~2カ月ごとに持ち回りで担当することが多い。プレスリリースを配布したり、記者室で会見を開いたりするときはこの幹事社に申し込み、了承を得る必要がある。記者室の外で行われる共同取材でも、幹事社が代表で質問をしたり、取材のセッティングを取り仕切ったりする。

リリースなどの発表予定は、幹事社の了解を得た後で記者室の共有スペースにあるホワイトボードに書き込む。記者はこれを見ることで取材や原稿執筆の予定を立てるわけだ。広報担当者にとって注意が必要なのは「黒板協定」の存在だろう …