オンラインの情報流通構造が複雑化し、広報の手法も変化しています。全12回シリーズで、デジタルPRの基本と戦略に活かすヒントを専門家がお届けします。

今回のポイント

(1)マスメディアの情報発信における「時差」

(2)ウェブメディアも特性によって「時差」あり

(3)「バイラル」「深掘り」「分析・検証」という波

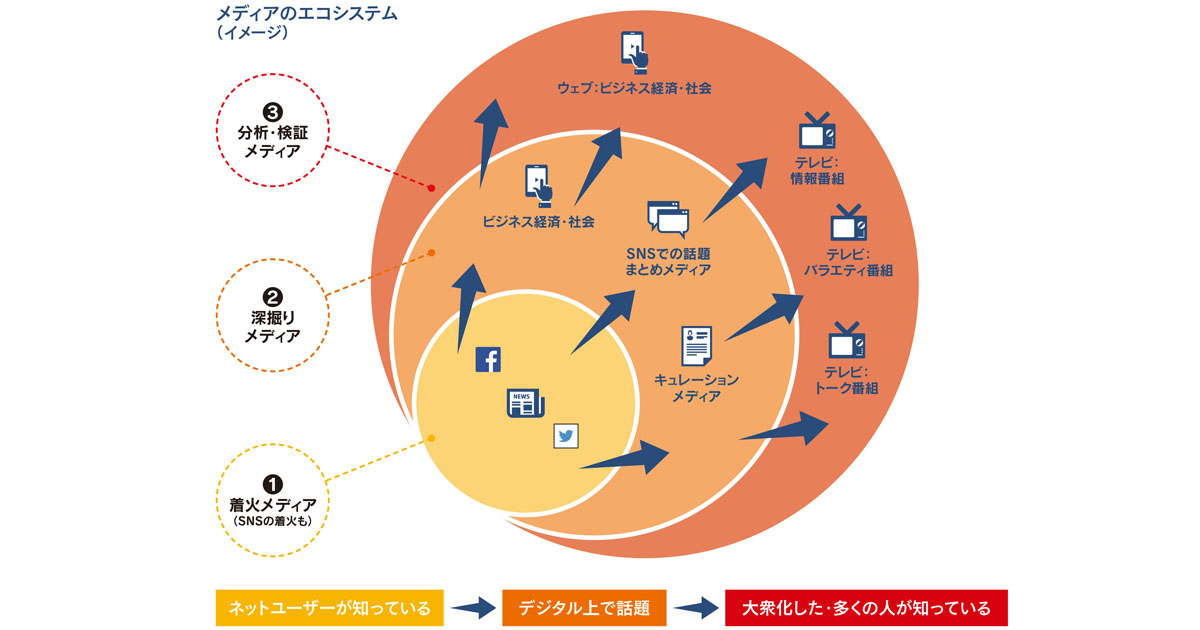

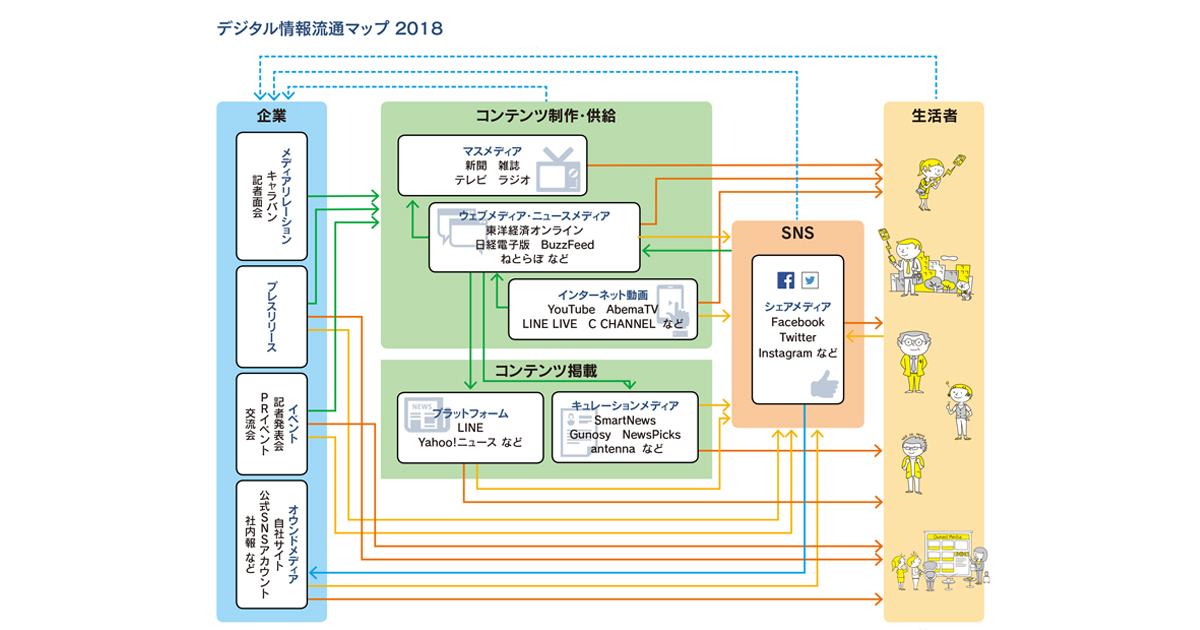

前回(4月号)は「デジタル情報流通マップ2018」を用いて、「時差でメディア特性を捉える」というポイントを示しました。マスメディアとウェブメディア、あるいはニュース・情報系と読み物・分析系といったように、メディアの編集方針や専門性によって同じ話題でも取り上げられやすいタイミングが異なります。この「時差」を活用してデジタル上での長期的な情報拡散を実現するためのポイントを考えていきましょう。

「3つの波」を駆使し話題化を

まずマスメディアの「時差」についてですが、新聞はストレートニュースが中心で速報性と社会的なインパクトを重視します。一方、情報誌などの雑誌は編集進行の都合上、情報のインプットを2~3カ月前にしておく必要があるという点が特徴です。よって事前に特集内容や季節性のある企画に合わせて情報を提供することで、発信側にとってもベストなタイミング(商品の発売日など)での露出がかなう可能性がアップします。

新聞・雑誌に比べると、実はテレビは「後追い」の側面が強いメディアでもあります。報道番組などで扱うストレートニュースは新聞などと同様のスピード感ですが、情報番組やバラエティ番組などの特集企画は既に新聞・雑誌・ウェブである程度注目された話題が多く登場している……というのは一視聴者としても感じるところではないでしょうか。特にSNSなどで一定の注目を集めたネタは番組制作会社のリサーチャーの方々の目にも留まりやすくなります。

さらにウェブメディアも種類によって「時差」があるので、一括りで同一の情報を提供するのではなくアプローチ先やタイミングを少しずつ変えながら情報を出していきたいところです。より細かく見ていくと、長い期間にわたって取り上げられるトピックは次の3つの波を駆使していることが分かります。「メディアのエコシステム」の図とともに、参照してみていただければと思います …