日本全国で「自治体PR戦国時代」を迎えている現在。広報の基本と戦略に活かすヒントをこの分野の専門家がお届けします。

今回のポイント

(1)市民の「役割」を明確にする

(2)工夫でき、自分ごと化する「余地」を残す

(3)相手にとっての「メリット」をつくる

前号では、PR事例のひとつとして、兵庫県豊岡市の移住定住ポータルサイト「飛んでるローカル豊岡」を紹介しました。

これは、移住者を中心とした市民自身がライターとなり、記事の取材・撮影・執筆をして発信する取り組みです。豊岡市に移住相談で問い合わせをしてくる方のほとんどがこのウェブサイトを見ているといった反響もあり、ターゲットに「伝わる」コンテンツづくりに市民ライターが一役買っています。

「飛んでるローカル豊岡」のように、自治体PRにおいては、行政が自分たちだけで活動して情報発信するのではなく、市民や企業といった様々な街のプレイヤーを巻き込みながら取り組んでいくことも必要となります。

今回は、兵庫県豊岡市と栃木県宇都宮市の事例などから、市民とともに取り組むPRのポイントを解説します。

「方針」と「役割」を明確化

市民とともに取り組む、という視点において「飛んでるローカル豊岡」が成功したポイントのひとつに、市民ライターであるからこその「役割」、つまり市民ライターにしかできないことをお願いしているという点があります。

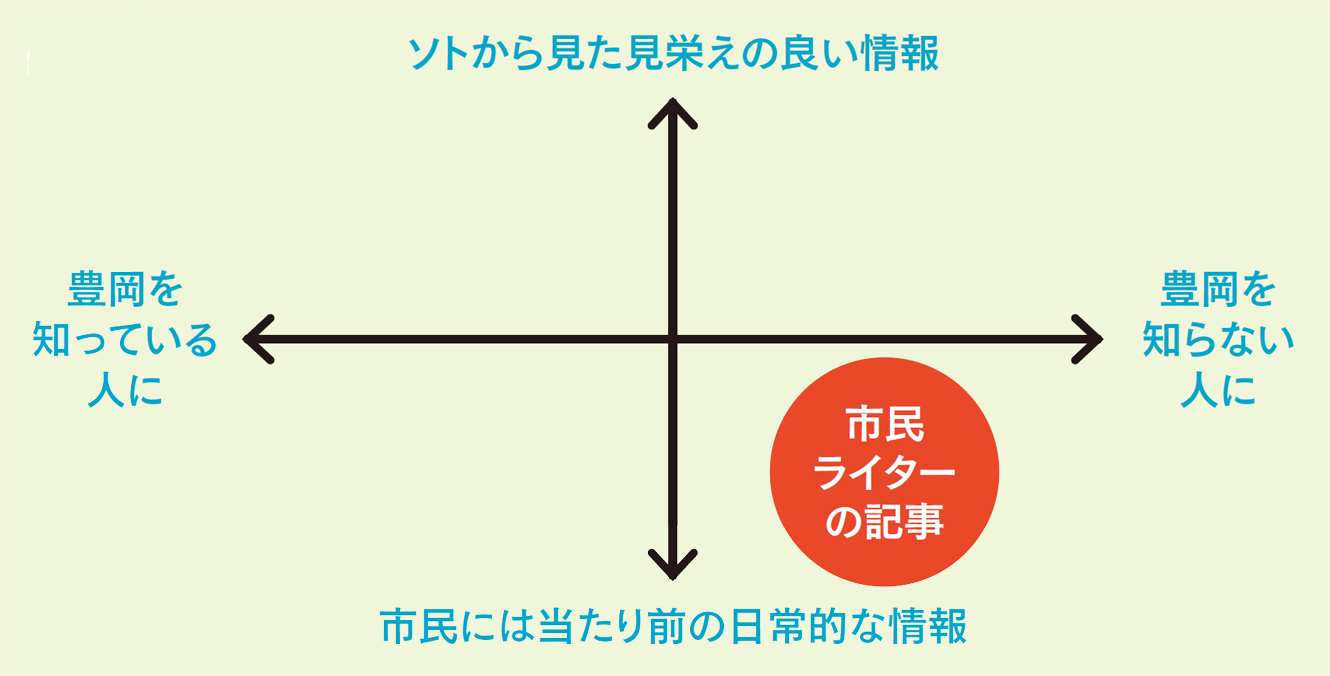

図1のように、ウェブサイトの編集方針は、「豊岡市を知らない人」に対して、「市民にとっては当たり前の日常的な情報」を伝えること、としています。自治体のPRにおいて、ここが大きなポイントです。

ウェブサイトで広く公開される記事の執筆というと、つい「ソトに対して見栄えのよい情報を並べた記事を書かなければ」という気持ちが芽生えてしまうものです。そうならないために、「飛んでるローカル豊岡」では編集方針を設定し、ワークショップ型の編集会議を繰り返し行うことで、市外のマスメディアでは取材できない、豊岡市に住む人だからこそ書ける記事を書くという「役割」を明確にしています …